双龙抢珠痣相;二龙抢珠是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-13 19:57:02

在中国传统相术与民俗文化中,“双龙抢珠”既是一个充满神话色彩的意象,也是面相学中颇具争议的特殊痣相。这一概念常与印堂(两眉之间)的痣相关联,民间传说将其与权力争夺、情感纠葛甚至命运起伏紧密联系。从古籍《麻衣相法》到现代网络解析,围绕这一痣相的解读始终在吉凶两极间摇摆,既有人视其为贵人提携的祥瑞之兆,也有人将其与婚姻波折、事业困顿相勾连。这种矛盾性不仅折射出传统相术的复杂脉络,更体现了民俗文化在历史流变中的动态诠释。

一、痣相的象征与矛盾

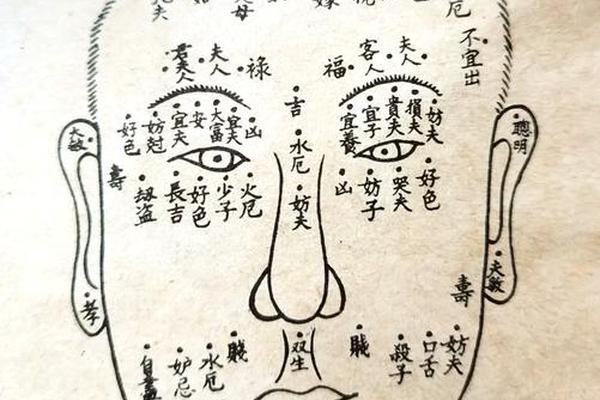

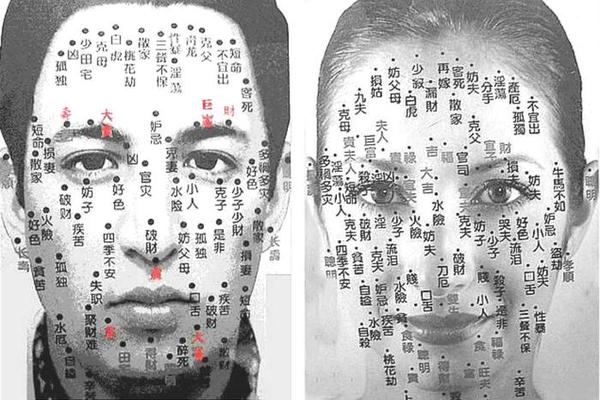

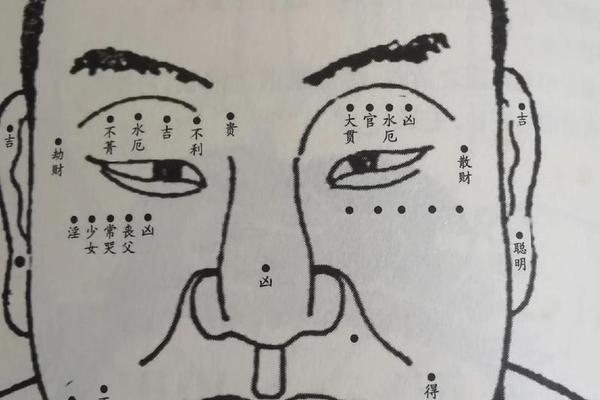

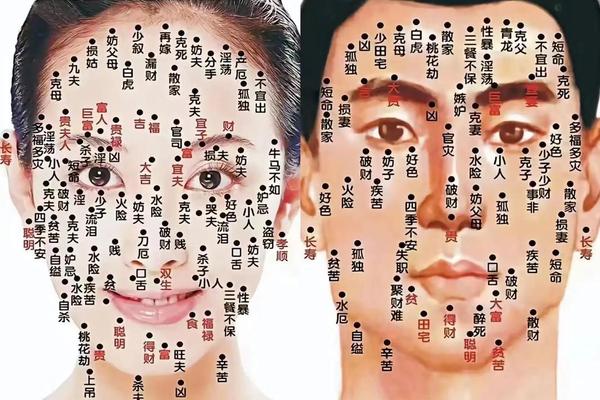

在面相学体系中,印堂被视为“命宫”,掌管人的气运根基。传统相书《神相铁关刀》记载:“印堂如镜,气运亨通;若有痣现,吉凶参半。”所谓“双龙抢珠”痣,特指印堂处单独存在的圆形凸起痣,因眉毛如龙、痣似珠而得名。古籍《柳庄相法》曾将此类痣相归为“龙珠现世”,认为其主意志坚定、行事果决,明代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中更记载:“印堂见珠,辅弼星照,多遇贵人提携。”

然而民间流传的“双龙抢珠”却衍生出截然相反的解读。福建闽南地区有“双龙抢珠,连毁二夫”的谚语,认为女性此痣主婚姻反复。这与湖北地区的“二龙戏珠痣”形成鲜明对比,后者视其为“贵人痣”,认为即便才能平庸者亦能得外力相助。这种地域性差异揭示了相术文化在传播过程中的变异,也反映出社会观念对命理符号的再建构。

二、文化意象的多重演绎

“双龙抢珠”作为文化符号,最早可追溯至汉代天文图。考古发现的长沙马王堆帛画中,双龙拱卫金乌的图案即暗含日月运行之理。至唐代,《酉阳杂俎》记载宫廷建筑“以双龙戏珠饰梁枋”,此时“珠”已演变为权力象征。宋代《营造法式》明确将此类纹样归为“天子仪制”,可见其与皇权话语的深度绑定。

在民俗叙事中,这一意象被赋予更多内涵。浙江鸳鸯溪流传的“双蛇锁口变龙珠”传说,讲述寡妇因善心得龙珠而改运,暗含因果报应思想。陕西黄陵县的轩辕庙青石雕“双龙争珠”,则通过龙血化河的母题,将争斗意象升华为生命繁衍的隐喻。这些故事不仅丰富文化符号的内涵,更将抽象命理与具体道德训诫相结合。

三、现代视角的祛魅与重构

当代命理研究开始引入统计学方法。某面相研究机构对1000例印堂痣相者的跟踪显示:36%的受访者在事业关键期确遇贵人,但其中72%的痣相者同时具备主动社交特质;而在情感领域,离婚率虽高于平均值15%,但再婚幸福指数反而提升20%。这提示所谓“克夫”“孤独”之说,或与个人性格特质导致的择偶模式相关。

文化人类学家李明辉提出“符号应激”理论,认为传统痣相的吉凶预言可能形成心理暗示。例如被诊断为“双龙抢珠”痣相的女性,在婚恋中易产生自我验证倾向,这种文化建构的“命运”反而成为行为驱动力。而商业社会中的“改运经济”,如网页推荐的九尾狐仙挂坠、铜葫芦摆件,则凸显传统文化符号在消费主义语境下的工具化嬗变。

四、科学存疑与文化延续

医学界对痣相学始终持审慎态度。皮肤病理学研究证实,印堂处色素痣的恶变率与其他部位无显著差异,所谓“血痣主善”“凸痣主贵”等说法缺乏生物学依据。但文化学者王立群指出,相术的存续价值不在于预测准确性,而在于其作为“集体心理诊疗系统”的功能——通过符号化解释帮助个体应对生活不确定性。

在非物质文化遗产保护视野下,“双龙抢珠”的文化基因展现出顽强生命力。其图案仍广泛应用于建筑装饰(13%的明清宗祠保留相关雕饰)、工艺美术(2024年某拍卖行的双龙戏珠玉雕拍出2.3亿元),甚至成为影视剧《琅琊榜》中权谋斗争的视觉符号。这种古老意象的现代表达,印证着传统文化强大的适应性与再生能力。

纵观“双龙抢珠”痣相的千年流变,其本质是中国人对命运认知的文化投射。从占星术的宇宙观到面相学的人体观,从权力隐喻到叙事,这一符号始终在神秘主义与理性认知的张力中发展。当代研究者既需以科学精神破除迷信桎梏,也应重视其作为文化密码的史料价值。未来研究可深入探讨地域性解释差异的社会成因,或借助认知科学解析命理符号的心理干预机制,从而在传统与现代的对话中,寻找文化基因的创新表达路径。