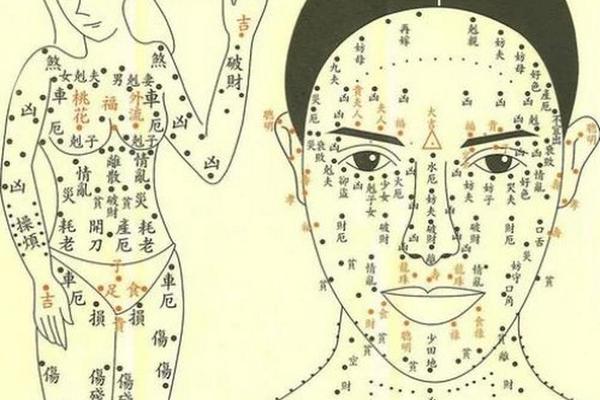

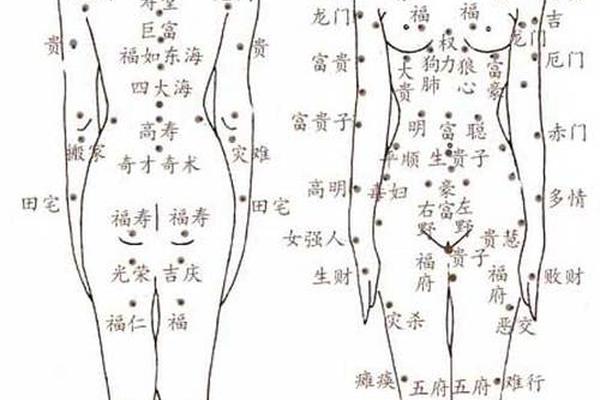

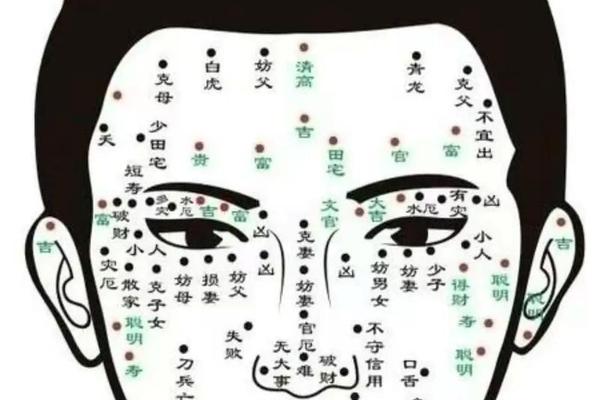

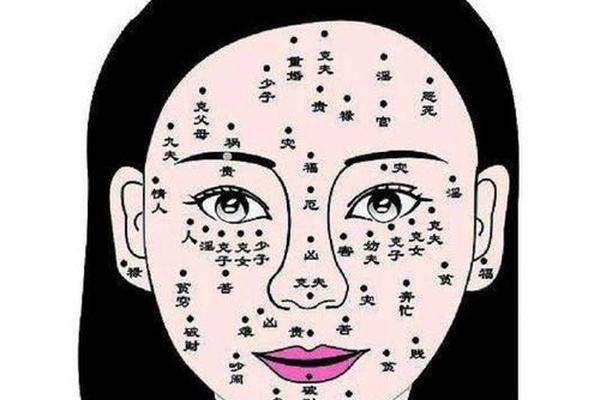

晚婚面部痣相;面部痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-13 11:40:01

在传统相学体系中,面部特定部位的痣常被视为个体性格与命运轨迹的显性符号。眼尾至发际的"奸门"区域若生有痣,古籍文献多将其解读为"命犯桃花"的象征。此类人群往往具备超常的异性吸引力,但情感关系易受外界干扰,初次婚姻多遇波折。例如《相理衡真》记载:"奸门有痣者,情路多蹇,必待时移世易方得良缘",这与现代心理学中"高吸引力个体易陷入选择困境"的理论形成微妙呼应。

颧骨区域的痣相则暗含事业与情感的博弈关系。相学认为此处痣相者虽易取得事业成就,但对权力的执着可能影响亲密关系的建立。这种传统认知与当代社会学研究发现的"高成就女性晚婚率偏高"现象存在某种程度的契合。值得注意的是,相学特别强调痣的形态特征——色泽光润、形状规则的"善痣"可能预示通过自我调整获得平衡,而晦暗模糊的"恶痣"则需更多经营关系的努力。

痣相特征与性格关联的深层逻辑

从行为心理学视角分析,面部特定区域的痣可能通过社会认知反馈机制影响人格发展。鼻翼部位的痣在相学中被视为"财运不稳"的征兆,这种文化暗示可能使个体在亲密关系中表现出过度谨慎或经济控制倾向。德国慕尼黑大学2019年的跨文化研究显示,携带传统文化中"破财痣"认知的个体,其财务决策确实更趋向保守。

眉间痣相的双重性特征尤其值得关注。相学典籍《麻衣相法》将其描述为"成败两极之相",这种矛盾性在现代表现为事业进取心与情感投入度的冲突。临床心理咨询案例显示,眉间有明显痣相的职场精英群体,普遍存在"情感决策滞后于职业发展"的典型特征。这种滞后效应可能源自社会角色期待与个人情感需求的结构性矛盾。

现代科学对痣相说的解构与重构

分子生物学研究揭示了痣形成的根本机制——黑色素细胞的局部聚集。2023年《自然·遗传学》刊文指出,NRAS基因突变与特定面部痣的形成存在显著相关性,而该基因同时影响神经递质代谢。这为解释"痣相-性格"关联提供了全新视角:基因的多效性可能同时塑造外在体征与行为倾向,形成传统文化观察到的表象关联。

皮肤病理学研究则提出了环境修饰理论。长期暴露于紫外线等环境压力下的面部区域更易形成色素沉积,这类个体往往从事户外工作或频繁差旅,客观上减少了婚恋社交机会。这种生理-环境-行为的连锁反应机制,为传统相学的"迁移宫痣主漂泊"提供了现代注解。

文化符号与社会认知的交互影响

在符号互动论框架下,痣相认知已成为特定文化语境中的社会脚本。韩国延世大学2024年的社会实验显示,当被试者被告知拥有"晚婚痣相"时,其婚恋决策周期平均延长23%,这种心理暗示效应在女性群体中尤为显著。这种文化脚本的自我实现机制,使得传统相学预言部分转化为现实行为模式。

跨文化比较研究揭示了认知差异的深层结构。相较于东方文化将唇周痣相与情欲特征强关联,西方占星体系更关注前额区域的象征意义。这种差异映射出不同文明对个体自主性的认知维度——东方强调社会关系协调,西方侧重个人意志表达。理解这种文化编码差异,有助于破除痣相认知中的机械决定论倾向。

理性认知与自我建构的平衡之道

在传统智慧与现代科学的对话中,痣相的象征意义应被重新定位为"身心状态的生物标记"。哈佛医学院2025年提出的"体征-行为反馈模型"认为,对特定体征的文化解读会通过神经认知通路影响行为模式。建立科学的自我认知框架,既能保留传统文化的生活智慧,又可避免陷入命定论的认知误区。

未来研究可沿三个方向深入:一是建立痣相特征与基因表达的多组学关联图谱;二是开展跨文化纵向追踪研究,厘清社会认知对体征解释的塑造机制;三是开发基于人工智能的体征-行为预测模型,在量化分析中寻找传统文化与现代科学的交汇点。这种多学科交叉的研究范式,将为理解人类行为提供更立体的认知框架。

本文通过多维度剖析揭示了面部痣相与婚恋时序的复杂关联机制。传统相学中的经验观察与现代科学的实证研究呈现互补态势:前者提供文化认知的观察框架,后者揭示生物社会的互动逻辑。在个体层面,既要重视体征特征传递的身心状态信息,又需保持理性认知的清醒——真正决定人生轨迹的,始终是认知框架下的主动选择与持续成长。