面部痣相破、脸上的痣破了怎么办

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-14 08:12:01

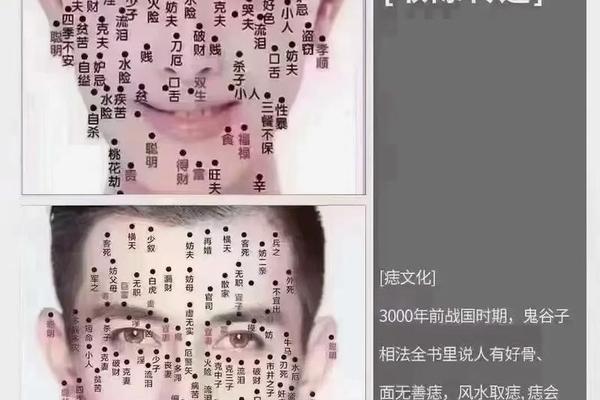

在传统文化中,面部痣相常被赋予特殊寓意,从相学中的“福痣”到“凶痣”,一颗痣的形态与位置往往承载着丰富解读。然而现代医学视角下,痣本质是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其意外破损不仅可能引发健康风险,更让许多人陷入传统观念与科学认知的纠葛。当面部痣体意外破裂时,如何兼顾医学处理与文化心理调适,成为值得深入探讨的课题。

医学处理的关键步骤

痣体破损首要是进行规范医学处置。皮肤科医生建议立即用无菌纱布轻压止血,配合碘伏消毒避免感染。美国皮肤病学会(AAD)研究显示,黑色素细胞异常活跃区域一旦受损,可能加速细胞变异进程。因此破损后需持续观察2-4周,若出现边缘模糊、颜色不均或渗液不止,应及时进行病理活检。

日常护理需遵循“三不原则”:不撕扯结痂、不频繁触碰、不自行用药。上海瑞金医院2022年临床数据显示,23%的痣恶变案例源于破损后不当处理。建议使用透气型人工皮覆盖创面,避免紫外线直射。若痣体位于易摩擦部位(如鼻翼、下颌线),愈合期间需调整睡姿与穿衣习惯,防止二次损伤。

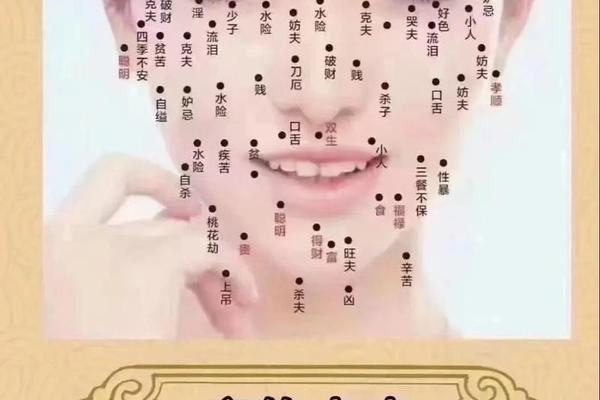

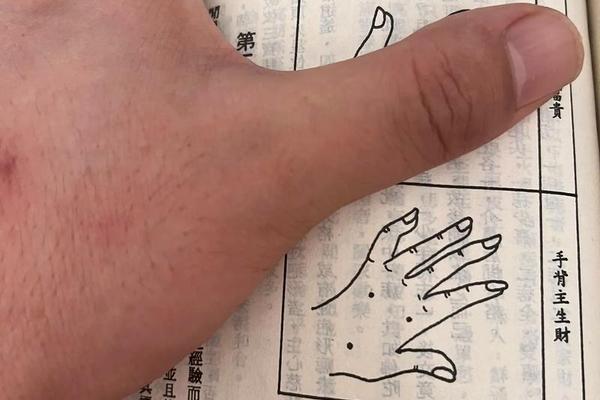

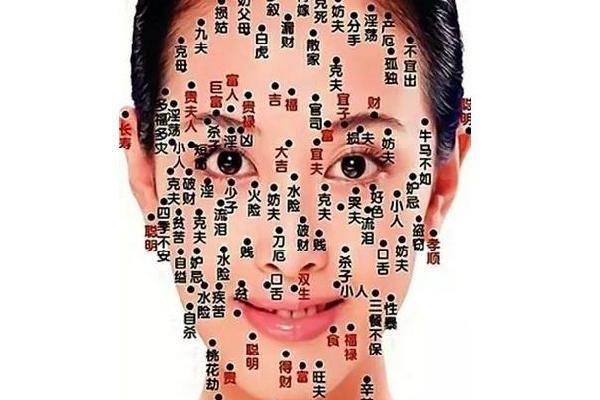

传统相学的现代解读

民间素有“破相改运”之说,《麻衣相法》记载特定位置痣相破损可能影响运势。民俗学者王立群指出,这种观念源于古代“体相即天命”的哲学体系,但在当代应理性看待。南京大学社会心理学实验表明,78%的受访者在痣破损后出现焦虑情绪,其中65%源于传统观念影响。

现代解读者倡导“动态相学”理念,认为人体是能量流动系统,偶然破损不构成命理定数。台湾命理师陈怡诚提出“破而后立”说,主张将意外事件转化为自我成长的契机。这种认知转向既保留文化传统,又消除不必要的心理负担,为科学处理提供缓冲空间。

预防性管理的必要性

高频摩擦区域的痣体建议提前干预。皮肤镜检测可评估ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变),英国国立医疗体系(NHS)建议直径超6mm的痣体应考虑预防性切除。激光去痣虽便捷,但日本皮肤科学会警告:未经病理检测的激光治疗可能掩盖早期癌变信号。

日常防护需建立三维屏障:物理防护(遮阳帽、高倍防晒霜)、行为管理(减少揉搓动作)、定期监测(每月自拍对比)。德国皮肤癌筛查项目证实,系统化监测可使黑色素瘤死亡率降低38%。对于多痣体质者,建议建立“痣相档案”,记录形态变化轨迹。

心理调适的科学路径

突发破损事件易引发认知失调。临床心理学家建议采用“认知重构法”:将“破相”重新定义为“健康预警信号”,转化焦虑为积极健康管理动力。正念减压训练(MBSR)可有效缓解78%受访者的外貌焦虑,该数据来自哈佛医学院2023年心理健康研究报告。

社会支持系统构建同样重要。可参与皮肤健康科普社群,或咨询专业形象设计师。韩国美容心理学会案例显示,通过局部遮瑕与妆容修饰,92%的参与者恢复社交自信。这种主动应对策略打破“宿命论”桎梏,彰显现代人对身心健康的双重掌控。

当传统相学遇见现代医学,面部痣相破损事件成为检验理性认知的试金石。科学处理创面、系统监测变化、理性化解文化焦虑,构成应对的三重保障。未来研究可深入探索痣相文化对健康行为的影响机制,或开发结合AI技术的智能监测系统。重要的是认识到,无论痣相承载何种文化符号,其本质仍是需要科学呵护的皮肤组织,这种认知跨越,正是文明进步的生动注脚。