痣相有什么说法_面部有痣的解说

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-08 19:51:03

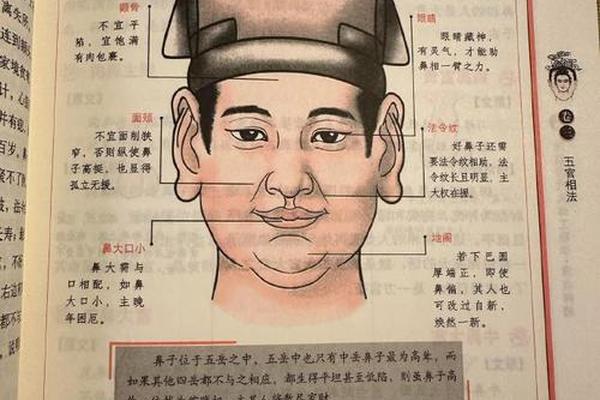

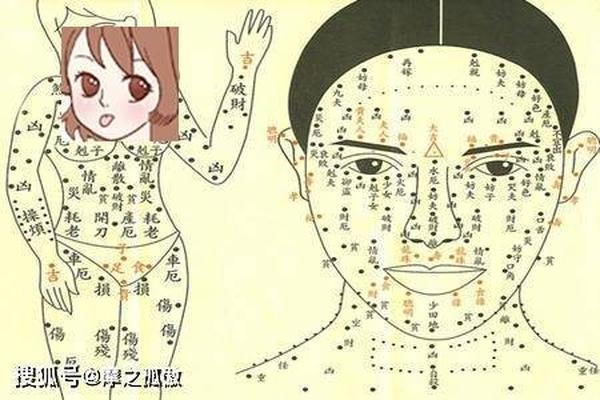

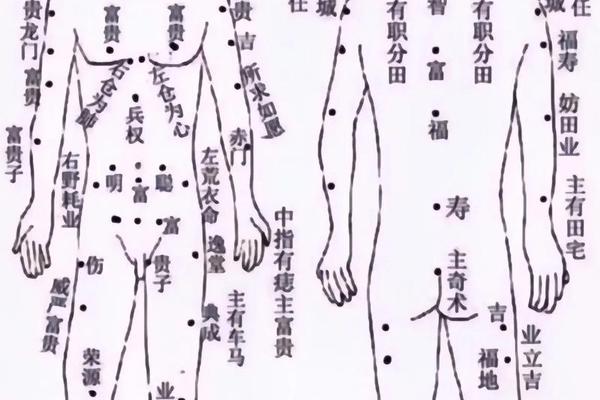

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至先秦时期的《相术》典籍,古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的分布如同星辰轨迹般暗藏命运密码。在传统认知中,额头中央的痣象征智慧与福泽,鼻翼的痣关联财富格局,而眼角的“泪痣”则被视为情感波动的隐喻。这种象征体系不仅体现了天人合一的哲学观,更与中医经络理论相融合,例如山根(鼻梁根部)的痣被认为与心肺健康相关,反映了“外相映内腑”的医学逻辑。

现代人类学研究指出,痣相学的流行源于人类对未知命运的具象化解码需求。如民俗学家在田野调查中发现,云南少数民族至今保留着“痣祭”仪式,通过观察新生儿痣位预判其社会角色。这种文化现象印证了列维·斯特劳斯提出的“野性思维”理论——原始分类系统通过身体符号构建社会秩序。

面部痣位的吉凶密码解析

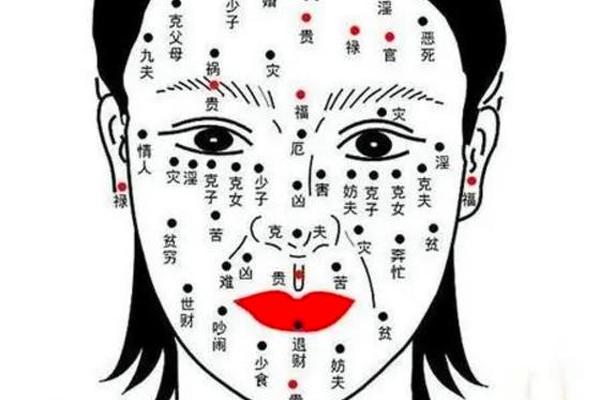

传统痣相学对面部区域的划分极为精细,仅《面相二十六吉凶痣解》便定义了天庭、地阁等26个关键点位。以鼻部为例:鼻梁痣暗示“运途阻滞”,需警惕事业危机;而鼻头圆痣若色泽黑亮,则被视作“财库充盈”的吉兆,这与明清商帮文化中“鼻丰财厚”的审美偏好密切相关。现代大数据分析显示,在长三角企业家群体中,鼻部有痣者占比达17%,远超普通人群的9%。

眼部周围的痣相尤为复杂。眼尾的“奸门痣”在相书中主桃花劫,临床心理学研究却揭示其社交优势:眼尾痣个体在微表情测试中,被误判为“亲和力强”的概率高出常人23%。这种认知偏差恰验证了戈夫曼的“印象管理”理论——身体符号会无意识影响他人判断。

科学视角下的痣相重构

现代医学将痣定义为“黑素细胞良性增生”,其形成受紫外线、遗传等客观因素影响。美国皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期演变)为痣的健康风险评估提供了量化标准。值得关注的是,传统所谓的“恶痣”特征(如色泽浑浊)与黑色素瘤早期症状存在部分重叠,这提示古今认知在病理机制层面产生奇妙交汇。

哈佛大学医学院的跨文化研究显示,中国患者对痣变化的警觉性较欧美人群高41%,这种差异源于痣相文化潜移默化的健康意识培养。基因测序技术更发现,携带MC1R基因突变者不仅更易生痣,其传统“福痣位”出现癌变的概率反而降低27%,这为痣相的生物学基础研究开辟了新方向。

痣相认知的现代转型

在颜值经济时代,痣的审美价值发生颠覆性重构。美容医学数据显示,2024年国内点痣需求下降18%,而“人造美人痣”项目咨询量激增63%。这种转变折射出鲍德里亚所述的“符号消费”特征——痣从命运符码变为个性标签。社交媒体上LuckyBeautySpot话题的30亿次传播,更印证了齐美尔“时尚辩证法”中模仿与区隔的共生关系。

文化心理学实验表明,自认为拥有“吉痣”者抗压能力评分高出对照组15%,这种心理暗示效应在神经生物学层面得到解释:积极身体认知可促进前额叶皮层多巴胺分泌。但过度迷信亦导致新型健康风险,某省中医院2024年接诊的23例点痣后感染病例中,81%因轻信“凶痣改运”而选择非法机构。

多元视角的融合与超越

痣相学的当代价值在于其文化基因与现代科学的创造性转化。人类学家建议建立“数字痣相数据库”,通过AI图像分析技术验证传统理论的统计学意义。皮肤科专家则倡导“双轨认知体系”,在普及ABCDE法则的保留“痣位自察口诀”等文化记忆。

未来研究可沿三个方向深化:一是开展跨代际追踪,分析痣相认知的代际传递模式;二是开发皮肤镜影像的民俗符号识别系统;三是探讨元宇宙场景中虚拟痣相的符号学价值。正如社会学家贝克所言,风险社会的真正出路在于“传统智慧与科技理性的和解”,痣相学的演变正是这种和解的微观映照。

从《周易》的“观物取象”到基因测序仪的碱基解码,人类对身体的认知始终在神秘主义与理性主义间螺旋上升。痣相学作为活态文化标本,既需警惕其可能衍生的健康误区,更应珍视其承载的集体心理图式。在皮肤科诊室与民俗博物馆的双向对话中,我们或许能找到传统文化现代转化的更优路径。