中国古代痣相大全朴、中国古痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-09 05:45:02

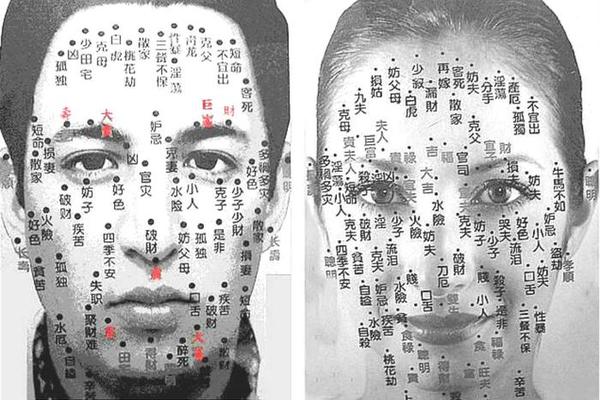

在中国传统文化中,人体上的痣被视为窥探命运与性格的密码。古人以天人合一的哲学观为基础,将痣的分布与宇宙星辰对应,形成了独特的痣相学体系。从汉高祖刘邦左腿的七十二颗“帝王痣”,到朱元璋脚底的“七星定乾坤”,痣相不仅是面相学的分支,更承载着古人对生命轨迹的玄学化想象。这种通过皮肤标记解读命运的文化现象,既体现了先民对未知的敬畏,也暗含了中医理论与民俗信仰的交织。

痣相学的历史脉络

痣相学的源头可追溯至春秋战国时期,《史记》记载姑布子卿等早期相士已开始观察人体特征。汉代许负所著《相书》将痣相系统化,提出“显痣凶、隐痣吉”的基本法则,奠定了后世理论基础。至唐宋时期,《麻衣神相》《柳庄相法》等典籍将痣相学推向高峰,明代袁忠彻更在《神相全编》中绘制了人体三百六十个痣位图谱,形成“头面主贵、手足主劳”的完整体系。

这种学说的发展始终与中医理论交织。中医认为“有诸内必形诸外”,《黄帝内经》将皮肤视为脏腑的映射,痣的色泽、形态对应气血盛衰。如红痣象征心火旺盛,黑痣则关联肾水不足,这种医学认知为痣相学提供了生理学支撑。唐代孙思邈在《千金方》中记载:“面痣赤者多寿,青黑者多疾”,将痣相与健康预判结合,体现了医相合流的传统。

痣相的体系架构

古人将痣划分为显痣与隐痣两大类别。显痣指暴露在外的面部、手部痣相,因“显者易招灾厄”,需根据具体位置判定吉凶。如《痣相大全》记载,额中显痣主少年离乡,而鼻翼显痣则主破财。隐痣多分布在躯干隐蔽处,腰部“藏财痣”、足底“踏星痣”均被视为福泽深厚的象征。

颜色与形态的解析更具玄妙。朱砂痣被视为“贵格”,明代相书称“红如珊瑚者主贵,黑如点漆者主富”。形状方面,圆润饱满的“珠痣”象征圆满,边缘模糊的“云雾痣”则预示波折。更特殊的是“毫痣”,即痣上生毛,《相理衡真》记载:“毫长三寸,贵不可言”,认为毛发旺盛代表生命力蓬勃。

痣相与命运关联

在官禄仕途方面,特定痣相被赋予特殊寓意。男性眉间“印堂痣”象征官运亨通,《水镜集》记载宋代宰相王安石即有此相。女性右颧“凤池痣”则关联夫荣子贵,清代《相术秘要》称其“主诰命之荣”。这些说法与古代社会阶层流动受限相关,痣相成为寒门士子寄托仕途憧憬的精神图腾。

情感姻缘的痣相解读更具性别差异。女性唇畔“胭脂痣”在《柳庄相法》中主桃花旺盛,但眼角“垂泪痣”却预示情路坎坷。男性胸口的“狼顾痣”被认为易陷情感纠纷,而耳垂“垂珠痣”则象征婚姻稳定。这些规训折射出传统社会对两性角色的不同期待,如女性痣相多强调“旺夫”,男性则侧重“立业”。

文化价值与现代启示

从心理学视角审视,痣相学暗合“自我实现预言”机制。清代相书《神相铁关刀》记载,某书生因额生“文昌痣”而笃定科举必中,最终果然高中。这种心理暗示效应,使痣相学在缺乏科学认知的古代具备实际功能。现代研究也表明,对良性身体标记的积极认知,确实能提升个体自信心。

在科学理性层面,痣相学需辩证看待。医学已证实普通痣是黑色素沉积,但某些特殊形态可能预示病变。如相书中“边缘如锯齿”的痣相描述,恰与现代黑色素瘤诊断标准相似。这提示传统经验可能蕴含未被认识的医学智慧。未来研究可结合皮肤病理学,重新诠释古籍中的痣相记载。

痣相学作为传统文化的活化石,既不应全盘否定,也不能盲目推崇。其真正价值在于揭示古人认知世界的方式——通过身体符号建构命运叙事,在不确定中寻找确定性。当代研究应剥离迷信外衣,挖掘其中蕴含的中医诊断智慧、民俗心理机制,以及身体美学的文化编码。或许正如《麻衣神相》所言:“相由心生,痣随运转”,最终决定命运的,仍是人对自我认知的超越与升华。