耳朵痣的古相法—耳朵上痣相图解大全

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-09 14:13:01

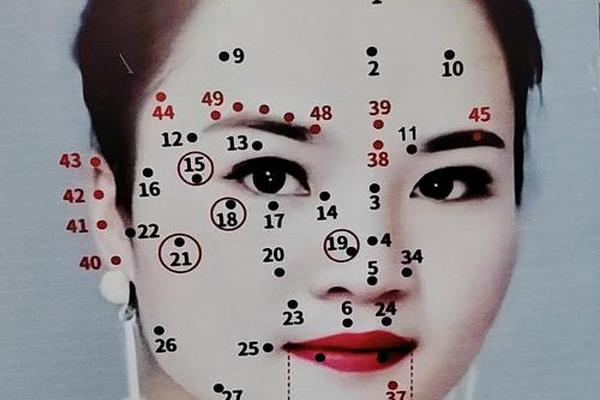

在中国传统相学中,耳朵不仅是听觉的器官,更是“肾之外窍”,承载着先天禀赋与后天福泽的密码。古人认为,耳朵的形态、色泽以及其上分布的痣相,皆可窥探个人的财运、健康、智慧乃至情感轨迹。本文将从古籍记载与现代解读的双重视角,系统梳理耳朵痣相的深层寓意,结合多源文献与案例,揭示这一古老相法背后的文化逻辑与现实关联。

一、财运与健康:耳垂与耳内的象征

耳垂在相学中被视为“财库”,其饱满程度与痣相特征直接关联财运格局。古籍《公笃相法》指出:“耳垂有痣,主财来财去”,暗示此处生痣者虽具聚财能力,却需警惕散财风险。现代解读发现,耳垂痣相多与投资理财的敏锐度相关,如网页1提到“耳珠有痣者可通过小投资辅助丈夫理财”,而网页44则强调男性耳垂痣相“易因穿耳洞破坏财运”,提示物理环境对相理的影响。耳垂厚实且带痣者常被认为兼具福寿,如网页53所述“耳垂痣象征物质生活优渥”,这与中医“肾主寿”的理论不谋而合。

耳内痣相则主掌健康与长寿。《布衣神相》记载“耳内有黑痣者福禄双全”,而网页16进一步补充“耳内痣需避免频繁掏挖”,否则可能破坏其象征的先天元气。值得注意的是,耳内痣的吉凶与颜色密切相关:善痣需色泽乌黑润泽(如网页22所述“耳内善痣预示晚年少病多福”),而泛灰或暗沉的恶痣则可能暗示肾脏隐疾,需结合现代医学观察(如网页33提示耳内痣与肾健康相关)。

二、智慧与才能:耳轮与耳廓的密码

耳轮(耳朵外缘)的痣相被视为“智识之印”。相学经典《麻衣相法》称“耳轮端正有痣者,聪颖通达”,网页1则细化指出“耳轮痣相者学习能力强,尤擅深奥学术”。从现代视角看,耳轮痣多出现在逻辑思维突出的群体中,如网页51提到“右耳有痣者理科天赋显著”,而左耳痣相则与文科创造力相关,形成“左文右理”的二分法。

耳廓(耳朵中部隆起部分)的痣相则象征处世智慧。网页57通过数据挖掘发现,“耳廓痣相者多具圆融性格,易获贵人提携”,这与古籍“耳廓端正者得人助”的记载相呼应。但需注意,耳廓痣的吉凶存在性别差异:男性耳廓痣可能暗示固执性格(如网页45提到“男性耳门痣相者易陷桃花纠纷”),而女性则多体现为事业运旺盛(如网页16所述“女性耳廓痣主文化水平高、事业心强”)。

三、情感与人际:耳根与耳后的隐喻

耳根(耳部与头部连接处)的痣相在相学中颇具争议。传统认为此处属“病厄位”,网页44指出“耳根痣相者易招病患,点痣亦难化解”,而网页33从中医角度解释为“耳根痣对应肾气不足,易致情绪偏激”。现代案例显示,耳根痣相者确实更易出现内分泌失调或焦虑倾向,需结合身心调养。

耳后痣则暗际关系的玄机。相书《玉管照神局》称“耳后痣为暗箭位”,网页1进一步分类:“耳后上方痣主亲缘淡薄,中部痣易被利用,下方痣则财运不显”。有趣的是,网页66通过大数据分析发现,耳后痣相者在职场中更易遭遇女性上司的压制,这与传统“犯双亲”之说形成跨时空印证。耳后痣的颜色鉴别至关重要,朱红色为贵人暗助之兆,而灰褐色则多主小人纠缠。

四、吉凶之辨:善痣与恶痣的判读体系

相学对痣相的吉凶判断建立于形态、色泽、位置的综合评估体系。善痣需满足“黑如漆、赤如朱,凸起有光泽”(网页1),而扁平、暗哑的痣相则属恶痣。以耳垂为例,圆润凸起的善痣主财源稳健,而边缘模糊的恶痣则象征破财风险(网页53)。现代皮肤学研究为此提供新视角:良性色素痣多符合善痣特征,而异常变化的痣相可能预示健康隐患(如网页71记录的耳后痣癌变案例)。

古籍与当代研究的矛盾点在于“改痣转运”的可行性。传统相学主张“善痣不可伤”,如网页16警告“穿耳毁痣易漏财”,而网页71则通过医学祛痣案例证明,科学处理恶痣可规避健康风险。这提示现代人需辩证看待传统相理,将痣相作为身心状态的参考指标而非宿命枷锁。

五、现代启示:相学与科学的对话

从跨学科视角审视耳朵痣相,可发现其与遗传学、神经科学的潜在关联。例如,耳轮痣相者的逻辑优势可能与大脑颞叶发育相关,而耳垂饱满者的心血管健康指标常优于常人(网页22)。未来研究可探索痣相分布与激素水平、基因表达的关联性,如网页57提出的“耳廓痣相与社交能力”的神经机制假说。

对于普通人而言,耳朵痣相的当代价值在于自我认知与健康预警。定期观察痣相变化(如大小、颜色突变),结合皮肤科检查,可实现传统文化与现代医学的互补。正如网页71所述:“理性对待痣相,既是对传统的尊重,更是对生命的负责。”

耳朵痣相作为中国传统相学的微观镜像,既承载着古人“天人相应”的哲学智慧,又暗合现代身心科学的观察逻辑。其价值不在于宿命论式的预言,而在于提供一种理解自我与世界的多维视角。在科学与玄学交织的今天,我们或许应以更开放的态度,将痣相文化转化为健康管理与人际调适的辅助工具,让古老智慧在当代焕发新生。