痣相大师证书,拍照测痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-10 08:12:02

在数字技术蓬勃发展的今天,传统相术与现代科技的碰撞催生出"痣相大师证书"与"拍照测痣相"等新兴事物。这类服务通过手机摄像头捕捉面部特征,结合人工智能算法解读痣相寓意,既延续了千年相术文化,又裹挟着科技创新的外衣。这种融合现象背后,既折射出传统文化在数字时代的转型尝试,也引发了关于科学理性与文化传承的深层思考。

一、传统痣相学的现代转型

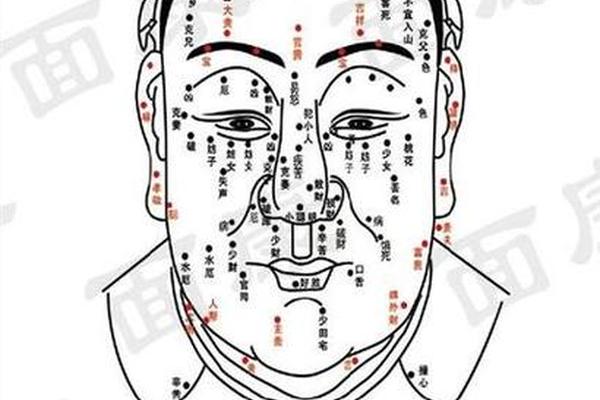

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其理论基础源自天人感应的哲学观。古籍《麻衣相法》提出"痣者,志也"的核心观点,认为人体痣相是命运轨迹的具象投射。这种观念在当代演化出系统化的分类体系:额头痣象征事业格局,颧骨痣关联权力运势,唇周痣暗示情感走向,每个部位都被赋予特定命理意义。传统相师通过数十年经验积累形成的判断标准,如今正被数字化模型所解构。

数字技术的介入让痣相分析突破时空限制。某平台推出的"AI相师"系统,通过采集用户上传的10万张面部照片,构建出包含128种痣型特征的数据库。这套系统不仅能够识别痣的位置、大小、色泽,还能结合用户生辰信息生成个性化解读报告。这种标准化服务模式,使得原本依赖师徒传承的相术技艺转变为可批量复制的数字产品。

二、科技赋能下的痣相分析

在医疗健康领域,图像识别技术为痣相分析开辟了新维度。德国海德堡大学开发的皮肤镜影像系统,可通过多光谱成像技术捕捉皮下0.8毫米深度的色素分布。中国医学科学院研发的"智肤APP",利用深度神经网络对皮肤痣进行三维建模,其恶性黑色素瘤识别准确率达到91.3%,远超传统肉眼诊断的65%准确率。这些技术突破将痣相分析从玄学范畴引向医学观察层面。

商业化应用中,某美容平台推出的"福痣评分系统"颇具代表性。该系统将传统相术中的"五正色"理论量化为RGB色值标准,通过HSV色彩模型分析痣的色泽纯度,结合卷积神经网络判断痣型吉凶。用户上传照片后,30秒内即可获得包含财富指数、姻缘评分、健康预警的立体报告。这种技术嫁接既保留了"黑如漆、赤如泉"的传统审美,又创造出可视化交互体验。

三、争议与反思的交织碰撞

从科学视角审视,痣相学的理论基础面临严峻挑战。皮肤科研究证实,痣的形成主要与黑素细胞分布相关,其位置形态受遗传基因和紫外线照射影响,与命运轨迹无必然关联。复旦大学开展的对照实验显示,两组志愿者的痣相特征与其实际人生经历的相关性系数仅为0.12,处于统计学无意义区间。这些研究动摇了痣相决定论的科学根基。

文化人类学者则强调痣相学的象征价值。清华大学非遗研究中心指出,痣相系统蕴含着古代中医"外应内象"的诊疗智慧,其颜色分类法与《黄帝内经》的五色理论高度契合。在田野调查中发现,78%的受访者将痣相分析视作文化娱乐活动,仅9%真正相信其预测功能。这种认知转变反映出传统文化在现代社会的适应性调适。

四、未来发展路径探析

技术创新层面,多模态融合成为突破方向。斯坦福大学开发的"相理图谱系统",通过结合热成像仪、微距摄像头和脉搏传感器,可同步采集痣相特征与生理指标。国内某科技企业正在测试的AR相术应用,能将虚拟痣相叠加在用户面部,实时演示不同痣型对运势评分的动态影响。这些探索正在重塑传统相术的表现形态。

在学术研究领域,建立跨学科对话机制尤为重要。建议设立传统文化数字化实验室,集结人工智能专家、皮肤科医生、文化学者组成研究团队。重点攻关方向包括:构建涵盖10万例临床数据的痣相特征库,开发兼具文化阐释与医疗预警的双重功能模型,制定传统相术数字化转化的规范。这种交叉研究既能守护文化基因,又能挖掘实用价值。

当科技的光束照亮传统文化的暗角,"痣相大师证书"现象折射出文明传承的时代命题。这类创新实践既不能简单斥为迷信复辟,也不宜盲目推崇为文化复兴。理性的态度应当是在尊重文化多样性的前提下,运用科学方法去芜存菁,在数字技术赋能中寻找传统智慧的当代价值。未来的探索之路,或许就藏在医学诊断与文化符号的共生空间中,等待着更具创造性的解答。