奇异痣相开花痣,黑色菜花状黑痣图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-11 14:56:02

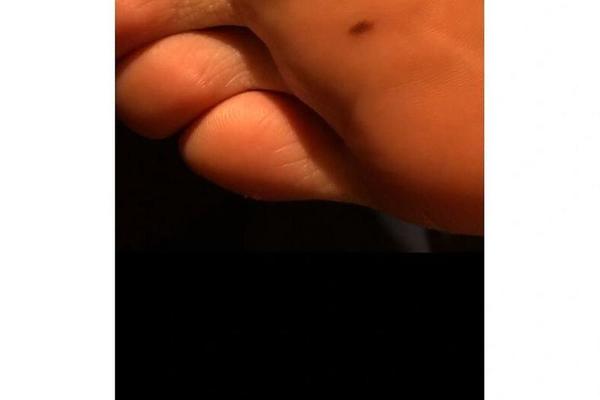

皮肤表面的黑痣是常见的生理现象,但当其呈现出“菜花状”的异常形态时,则可能成为健康隐患的警示信号。这类痣通常表现为表面凹凸不平、边缘不规则,形似菜花,且颜色可能混杂深棕、蓝黑甚至红色。医学研究指出,菜花状黑痣的形态特征与黑色素瘤的恶性表现高度相关,例如美国国家癌症研究所提出的ABCDE法则中,其“边缘不规则”和“颜色不均”两项标准在此类痣中尤为显著。

从组织病理学角度看,菜花状痣的异常增生可能源于黑色素细胞的DNA损伤,或长期紫外线暴露、摩擦刺激等诱因。例如,一项针对亚洲人群的研究发现,足底、手掌等易摩擦部位的菜花状痣恶变风险更高,可能与局部反复机械刺激导致的细胞异变有关。临床案例显示,29岁男性患者的菜花状痣在术后2个月快速复发并转移,最终通过基因检测确诊为BRAF V600E突变型黑色素瘤,印证了此类病变的侵袭性。

二、恶性病变的鉴别诊断与评估

菜花状黑痣的良恶性鉴别需结合多维度指标。良性病变如疣状痣或脂溢性角化病虽可能呈现类似形态,但其生长速度缓慢且无颜色突变。而恶性黑色素瘤常伴随短期内直径超过6mm、表面渗液或出血等进展性症状。北京大学肿瘤医院的研究强调,动态观察至关重要:若痣在3个月内出现体积倍增或卫星灶,需立即进行活检。

临床诊断需依赖病理学检查与影像学评估。山西白求恩医院的病例显示,PET-CT能精准定位转移灶,而基因检测可明确BRAF突变状态,为靶向治疗提供依据。值得注意的是,约20%的黑色素瘤缺乏典型色素沉着,因此对无色素型菜花状病变需保持更高警惕。国际皮肤肿瘤协会建议,对直径>1cm或位于黏膜部位的菜花状痣实施预防性切除。

三、治疗策略与预防管理

对于确诊的恶性黑色素瘤,手术切除仍是根治性手段。美国NCCN指南推荐,侵袭性病变需扩大切除至2-3cm安全边界,特殊部位则需兼顾功能保留与美容需求。近年来,靶向治疗与免疫治疗的联合应用显著提升晚期患者生存率。例如达拉非尼联合曲美替尼的双靶方案,可使BRAF突变患者中位无进展生存期延长至26个月。

预防层面需建立三级防护体系。一级预防强调防晒教育,紫外线防护指数(UPF)>50的衣物可降低72%发病风险;二级预防针对高危人群(如家族史或巨痣患者)实施每3-6个月的皮肤镜监测;三级预防则通过规范术后随访,早期发现转移灶。澳大利亚黑色素瘤登记数据显示,系统性随访可使五年生存率从68%提升至92%。

菜花状黑痣作为皮肤健康的“预警信号”,其识别与干预关乎生命质量。本文通过形态学分析、鉴别诊断要点及治疗进展的阐述,揭示了此类病变的复杂性。临床实践表明,早期发现联合基因指导的精准治疗可显著改善预后。未来研究需进一步探索亚洲人群特异性突变谱,并开发非侵入性筛查技术,如人工智能皮肤镜图像分析系统,以实现更高效的疾病管理。对于公众而言,建立“观察-记录-就医”的认知闭环,将是抵御黑色素威胁的核心防线。