a阴性血型是什么血型;A型血是A+还是A-

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-07 00:30:03

人类血液的复杂性远超表面认知,其分类体系由ABO和Rh两大系统共同构成。在ABO血型系统中,A型血指红细胞表面携带A抗原的血型,而"A阴性"则是在此基础上叠加Rh血型系统的阴性特征。这种双重分类机制揭示了人类血液的精密分层:A型血属于ABO系统的四大基础类别,而Rh阴性则是独立遗传的稀有特征,两者共同决定了个体血液的免疫学特性。

Rh系统的发现源于1940年科学家在恒河猴体内的实验,其核心在于红细胞表面的D抗原存在与否。携带D抗原者为Rh阳性(标记为+),反之则为阴性(标记为-)。在中国汉族人群中,Rh阴性仅占0.3%-0.4%,因此"A阴性"实际上构成了罕见的血型组合——既拥有A抗原又缺乏D抗原。这种双重属性使得A阴性血型在输血医学中具有特殊地位,既需要遵守ABO系统的匹配原则,又要严格遵循Rh系统的相容规则。

A型血的Rh分型特征

A型血人群的Rh分型差异直接影响了临床医疗策略。在常规检测中,A+表示同时携带A抗原和D抗原,而A-则仅携带A抗原且缺乏D抗原。这种区分并非简单的符号差异,而是涉及红细胞膜蛋白结构的本质区别。Rh阳性个体的D抗原由RHCE和RHD基因共同调控,而Rh阴性者往往存在RHD基因缺失或突变,导致D抗原无法正常表达。

从流行病学角度看,A+血型占中国人口的27.3%,属于常见类型;而A-血型的发生率仅为0.1%左右,属于极度稀有血型。这种悬殊的比例差异源于基因的地理分布特征:Rh阴性基因在欧亚大陆呈现明显的东西梯度分布,东亚地区的阴性基因频率显著低于欧洲。这种遗传学特征导致A-血型者在紧急输血时面临更大挑战,需要依赖稀有血型库或自体血液储存方案。

遗传规律与血型传递

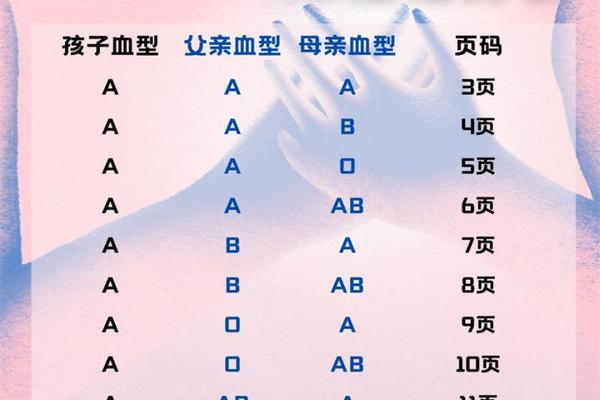

ABO与Rh系统遵循不同的遗传机制。A型血的产生受控于IA显性基因,当个体携带IAIA或IAi基因型时表现为A型。而Rh阴性属于隐性遗传,只有当父母双方均传递隐性基因时,子代才会呈现Rh-表型。根据血型遗传规律表,若父母均为Rh阴性,子女必然为Rh阴性;若父母中一方为Rh阳性杂合体(Dd),子女有50%概率获得阴性特征。

这种遗传独立性使得血型组合呈现多样化可能。例如A型血父母可能诞下A-型子女,只要双方携带Rh阴性基因。临床案例显示,当父母血型为AO型与BO型组合时,子代甚至可能出现O型Rh阴性,这与传统认知中的ABO遗传规律形成有趣对比。基因测序技术的发展,使得通过唾液、毛发等非血液样本进行血型基因分析成为可能,为亲子鉴定和遗传病研究提供了新工具。

临床意义与医学挑战

Rh阴性血型的特殊免疫反应机制,使其在输血和妊娠领域具有重要临床价值。A-血型者若输入Rh阳性血液,体内会产生抗D抗体,导致溶血反应。这种现象在二次输血时尤为危险,可能引发血红蛋白尿、急性肾衰竭等并发症。因此医疗机构对稀有血型患者实行双重核查制度,确保血袋标签同时标注ABO和Rh类型。

在产科医学中,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病。通过产前注射抗D免疫球蛋白,可有效阻断母体致敏反应,这项技术使新生儿发病率从15%降至0.1%以下。但对于A-血型孕妇,还需要额外考虑ABO系统的不相容风险,这要求产科医生制定多维度的监测方案。

社会认知与应急管理

公众对"A阴性"血型的认知存在显著误区。部分人群将Rh阴性等同于"熊猫血",实际上熊猫血特指Rh阴性中的AB型,其发生率仅0.034%。社会公益组织通过建立动态献血者数据库,将A-血型者纳入特殊管理范畴。例如深圳市血液中心实施的"稀有血型应急响应机制",能在30分钟内联络到适配献血者。

基因编辑技术的突破为血型转化带来新可能。2023年日本学者成功将A型红细胞转化为O型,这项研究若应用于Rh系统,理论上可通过CRISPR技术敲除RHD基因,使阳性血液转为阴性。尽管该技术尚未进入临床阶段,但为缓解稀有血型短缺提供了前瞻性解决方案。

A型血中的Rh分型差异,揭示了人类血液系统的多维复杂性。作为兼具常见性与特殊性的血型组合,A-型既遵循ABO系统的基本规律,又因Rh系统的稀有性成为临床关注焦点。当前研究已从单纯的抗原检测转向基因表达调控层面,表观遗传学的发展为解释Rh阴性表型的形成机制提供了新视角。

未来研究应着力于三方面:建立全国性的稀有血型基因图谱,完善应急供血网络;开发通用型人工血液制品,突破血型限制;探索血型与疾病易感性的关联机制,如A型血与心血管疾病的分子通路关联。通过多学科交叉研究,人类终将实现对血型系统的全面掌控,使每个生命都能获得精准的血液保障。