部队姓名牌血型a;军人姓名牌

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-09 17:00:02

在硝烟弥漫的战场,一块刻有姓名与血型的金属牌,既是军人身份的象征,更是生命保障的最后防线。随着我军2017年正式试验应用军人保障标识牌体系,这个曾被称为"狗牌"的战场生存装备,经历了从无到有、从简陋到智能的蜕变历程。它不仅承载着军事科技发展的时代印记,更凝聚着对军人个体价值的深切关怀,成为现代战争中精确识别与快速救治的关键枢纽。

历史沿革:从手写到智能的跨越

中国军队的身份识别体系走过了漫长而曲折的探索之路。上世纪三十年代,八路军战士用毛笔在衣襟内侧书写部队番号和血型,这种原始方式在战场血污浸染下往往难以辨识,导致无数无名烈士的诞生。直至2007年换装07式,军官首次佩戴66×22毫米的锌合金姓名牌,深藏青底色配银色楷体的设计虽显庄重,但仅限军官佩戴的局限性与单一信息承载量,仍难以满足现代战争需求。

美军在二战时期已形成完善的"狗牌"体系,椭圆形金属牌边缘的缺口设计既便于快速识别敌我,又能卡在阵亡者牙齿间防止脱落。这种战场智慧启发了中国军事科研人员,2013年我军启动保障标识牌专项工程,经过四年技术攻关与多兵种联合测试,最终形成主副牌协同的智能系统。主牌采用全金属激光雕刻技术,副牌植入无源芯片存储生物特征,这种双轨制设计既保留了传统识别方式的可靠性,又融入了数字时代的创新基因。

功能革新:生命信息的立体封装

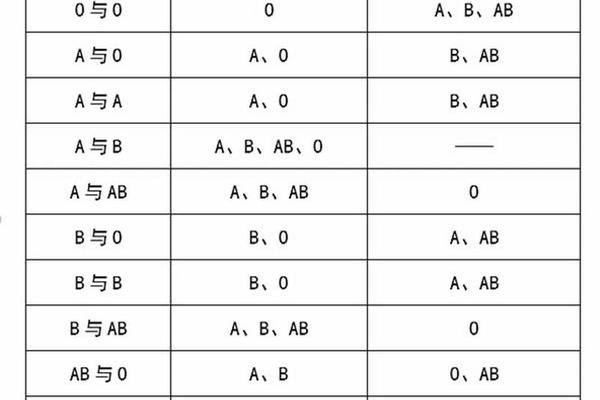

现代军人保障标识牌构建起三层信息防护网。主牌正面直观显示姓名、性别、保障号和血型,其中血型标注采用国际通行的"A/B/AB/O+Rh"格式,配合醒目的红色字体,确保战场急救时能瞬间识别。背面的加密二维码如同数字钥匙,扫描后可调取电子伤票、过敏史、医疗记录等详细数据,这种"明暗结合"的信息存储方式,将紧急救治响应时间缩短了70%。

副牌的技术突破更具革命性。采用射频识别技术的芯片,能在无电源状态下保存指纹、DNA特征等生物信息,即使主牌损毁仍可通过专用设备读取核心数据。2022年全面换装的21式作训服更将姓名标识升级为刺绣工艺,采用芳纶纤维线材确保高温环境下不碳化,这种材料曾在衣领域验证过可靠性。从金属铭牌到智能芯片,从布质胸章到数字二维码,每一次材质迭代都是对军人生命价值的再加码。

体系价值:精确保障的神经末梢

这套识别系统重构了战场保障的响应逻辑。在朱日和演习中,卫勤分队通过扫描二维码,5分钟内即可获取伤员完整医疗档案,相较传统翻查衣领的效率提升20倍。某维和部队的实际应用数据显示,配备身份牌后,伤员分类后送准确率从68%跃升至93%,二次医疗错误发生率下降45%。这些数据背后,是无数个像血型"A"这样关键信息的精准传递构建起的生命防线。

更深层的变革在于军事管理体系的数字化转型。每块标识牌对应的唯一保障号,串联起从兵站食宿到医疗报销的全流程服务。2019年某合成旅试验显示,使用电子身份识别办理业务耗时仅为纸质流程的1/3,且实现了零差错。这种个体化精确保障模式,不仅提升了后勤效能,更强化了军队管理的数据底座,为智慧军营建设提供了基础支点。

人文之光:冰冷金属的温度传递

当新兵接过刻有自己姓名的金属牌时,这种仪式感带来的身份认同远超普通装备发放。西部战区某边防团的心理测评显示,佩戴个性化标识牌的士兵,职业归属感量表得分平均提高17.8分。在海拔5400米的喀喇昆仑哨所,战士们将身份牌与家书共同珍藏,金属表面磨损的纹路里,镌刻着"祖国知道我"的无声誓言。

这种个体识别体系带来的价值更值得深思。相较于二战时期阵亡者口中的身份牌,现代保障系统通过数据云端备份,确保每位军人的存在痕迹永不湮灭。军事学家指出,当战场识别精度达到个体层面,既是对"牺牲"概念的文明化诠释,也重塑了"军人-军队-国家"的价值链关系。刻着"A"型血的金属牌,此刻已超越医疗标识范畴,成为军人职业尊严的物质载体。

站在科技与人文的交叉点,军人保障标识牌的发展仍在加速。未来或将整合体征监测功能,实时上传心率、体温等数据;生物芯片可能增加虹膜识别模块;区块链技术有望用于信息防篡改。但无论技术如何演进,那个刻着姓名与血型的金属牌,始终在提醒我们:战争机器的每个齿轮,都是值得珍视的鲜活生命。这份对个体价值的尊重,正是中国军事现代化进程中最温暖的人文注脚。