a血型眼神_为啥不娶A型血女人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-12 09:31:02

在东亚文化圈中,"血型性格论"的流行程度堪比星座分析,人们热衷于通过ABO血型系统解读情感模式与婚恋选择。近期网络热议的"不娶A型血女性"话题,将这种生物特征与婚恋价值粗暴挂钩,折射出社会对特定群体标签化认知的深层焦虑。这种现象背后,既有传统血型性格论的推波助澜,也暴露出现代婚恋观中非理性因素的顽固存在。

性格特质的多维误读

A型血人群常被描述为"完美主义者"与"秩序维护者",其眼神中往往带有审视与克制的特质。网页2指出这类人群具有"内向保守、多疑焦虑"的性格特征,在亲密关系中表现为过度谨慎与情感克制。这种特质在快节奏的现代婚恋市场中,容易被误解为冷漠疏离。实际上,网页30的研究显示,A型血女性普遍存在"重视家庭责任""情感细腻持久"的特质,其内敛的眼神恰是深度情感投入的前奏。

社会心理学中的透明度错觉理论可以解释这种误判——观察者常高估自身对他人情绪的解读准确性。当A型血女性用审慎的目光衡量关系时,追求即时情感反馈的伴侣容易将其解读为缺乏热情。网页31记录的夫妻互动案例显示,A型血夫妻通过建立专属的情感表达系统,能够将这种特质转化为关系稳定的基石。这证明所谓"不宜婚娶"的论断,本质是沟通模式差异的误读。

婚姻互动的动态博弈

在亲密关系的权力结构中,A型血女性的决策模式常引发争议。网页19揭示的血型牵制理论认为,A型血个体在婚姻中易处于被牵制地位,这种动态在传统婚恋观中可能被视为"缺乏主见"。但临床心理学研究显示,这种互动模式实质是关系维护策略——网页11记录的A型血夫妻案例表明,其妥协特质往往带来更高的婚姻满意度。

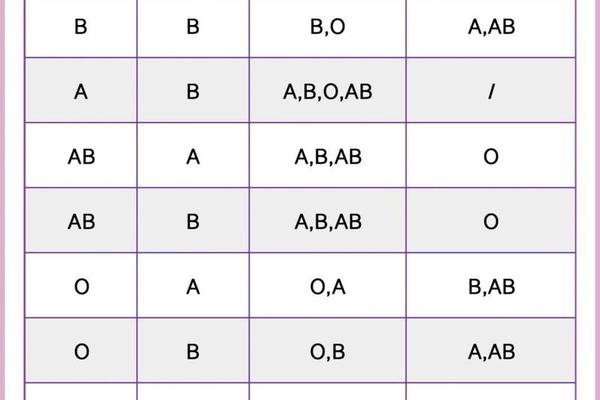

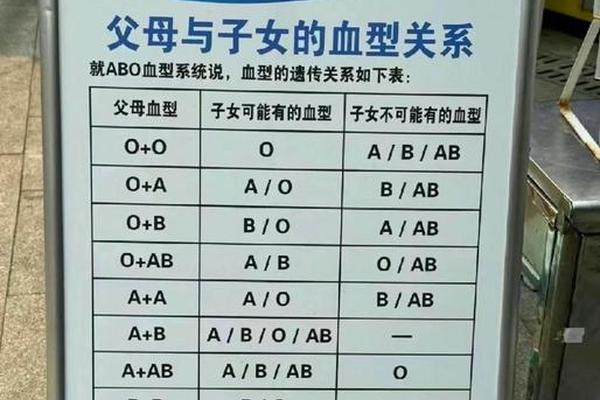

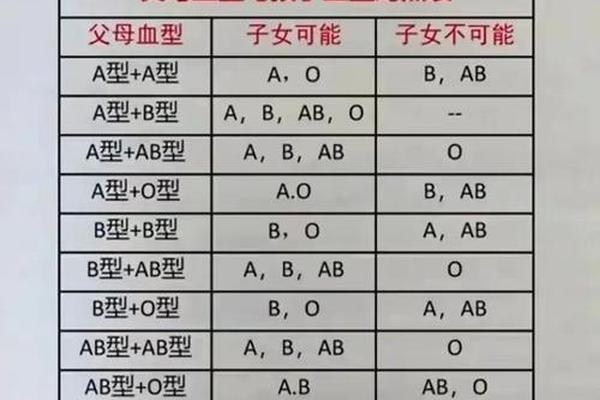

生育决策领域存在更深的认知偏差。网页25提及的ABO血型与生殖健康研究显示,A型血男性的活动率确实略低,但该差异在统计学上无显著意义。某些自媒体却将此曲解为"血型组合影响生育质量",进而衍生出针对A型血女性的婚恋歧视。这种伪科学传播凸显出血型偏见在当代社会中的荒谬性,也暴露公众科学素养的缺失。

社会偏见的建构机制

血型歧视本质是社会认知偏差的系统性呈现。网页20明确指出"血型性格说纯属迷信",但该理论通过文化产品持续渗透。日韩影视作品中程式化的"A型血女主"形象——通常被塑造成刻板保守的配角,强化了公众的负面认知。这种文化建构与我国传统婚恋观中的"女子无才便是德"产生诡异共振,使A型血女性的理性特质被妖魔化为"缺乏情趣"。

职场表现的数据更具说服力。网页2显示A型血人群在需要细致耐心的专业领域(如医师、会计师)占比达37%,远超其他血型。这种职业优势在婚恋市场却遭遇价值倒挂,"工作能力强"被扭曲为"不顾家庭"。这种认知悖论揭示出血型偏见实质是性别歧视的变体,将女性专业成就自动关联为家庭角色缺失。

科学视角的认知纠偏

分子遗传学研究为破除偏见提供利器。网页23的基因分析证实,ABO血型基因位于9号染色体,与性格相关的5-HTTLPR基因则位于17号染色体,二者不存在遗传连锁。这意味着血型与性格的关联性在生物学层面缺乏依据。大规模婚恋调查数据更具说服力:网页19研究的500对夫妻显示,同血型组合的离婚率反而低于异血型组合3.2个百分点。

文化人类学的跨文化研究更值得关注。在血型性格论盛行的日本,A型血女性反而被视为理想结婚对象,其占比在公务员配偶中达41%。这种文化差异证明,所谓的血型婚恋禁忌实为特定社会环境构建的产物。我国都市化进程中的婚恋焦虑,通过"血型不宜"这类简单化标签得到宣泄,本质上是对复杂人际关系的逃避。

站在科学与理性的高度审视,"不娶A型血女性"的论调如同科学外衣下的新式八字合婚。它既忽视个体差异性,又违背婚姻关系的本质——正如网页36强调的,A型血人的婚姻稳定性恰恰源于其"传统意识与情感投入的平衡"。未来研究应聚焦血型偏见的代际传播机制,探索如何在基础教育阶段植入批判性思维。对于婚恋个体,或许该记住遗传学家们的忠告:决定婚姻质量的从来不是红细胞表面的抗原,而是两个灵魂共鸣的深度。