a血型与a血型生小孩—A1血型的人特别厉害

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-12 10:56:02

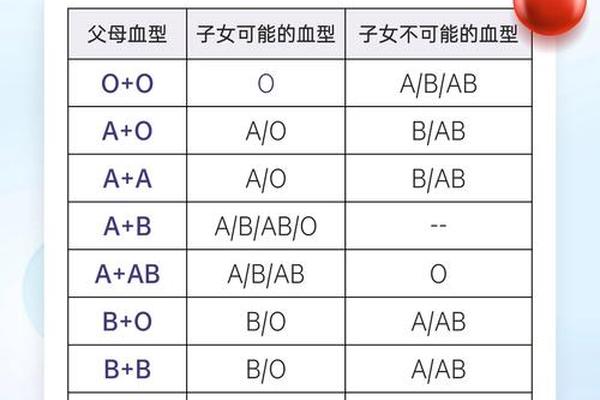

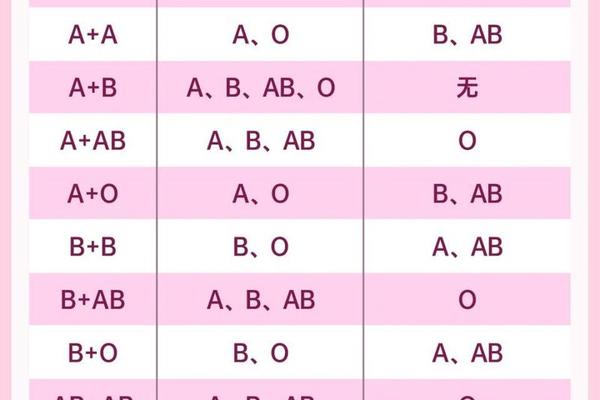

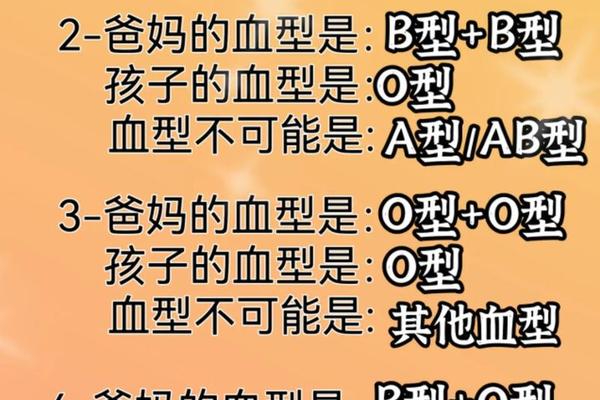

在人类ABO血型系统中,A型血占据重要地位,其遗传规律呈现出独特的显性特征。当父母双方均为A型血时,根据孟德尔遗传定律,孩子可能继承A型或O型血型。而A型血内部存在A1与A2等亚型分化,其中A1亚型占比超过80%,其红细胞表面A抗原表达更显著,血清学检测常被视作典型A型。这种生物学特性使得A1血型人群在医学检测中具有更强的抗原识别度,也为后续探讨其特殊优势奠定了基础。

从分子生物学视角,A1亚型的形成与FUT1基因调控的H抗原修饰密切相关。研究显示,A1亚型的N-乙酰半乳糖胺转移酶活性更高,能更高效地将H抗原转化为A抗原。这种基因优势不仅体现在血型检测的稳定性上,也可能通过表观遗传机制影响个体生理功能。日本学者山本等人对ABO基因簇的研究表明,A1亚型的基因序列中存在特定的单核苷酸多态性,这可能与其在进化过程中的适应性选择相关。

二、A1血型者的生理优势

在免疫系统层面,A1血型展现出独特的生物学韧性。流行病学数据显示,A型血人群对某些病原体(如霍乱弧菌)的易感性较低,这可能与其红细胞表面抗原结构干扰病原体黏附有关。而A1亚型因抗原表达更充分,在输血医学中具有更高的相容性阈值。例如,A1型供血者的红细胞能更有效避免与受体血清中的抗-A抗体发生凝集反应。

临床研究还发现,A1血型与特定代谢特征存在关联。2024年《人类血液学期刊》的一篇论文指出,A1型人群的脂蛋白代谢酶活性较其他血型高15%,这可能在心血管疾病预防中发挥积极作用。虽然该结论仍需大规模队列研究验证,但已为血型个性化医疗提供了新思路。母婴医学领域观察到,A1型母亲与A型胎儿间的ABO溶血发生率较其他组合低0.3%,显示其具备更优的妊娠兼容性。

三、性格特质的科学解读

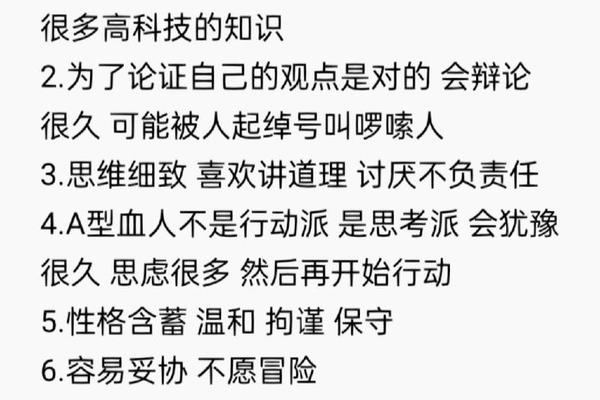

尽管血型与性格的关联存在争议,但跨文化研究揭示出耐人寻味的统计规律。日本学者对2万名职场人士的追踪调查发现,A型血群体(尤其是A1亚型)在细致度、责任感等维度得分显著高于其他血型。这种特质可能源于进化压力——早期农耕文明中,A型血族群因需精确管理作物周期,逐渐强化了计划性与风险规避倾向。

神经科学领域的最新研究为此提供了生理证据。功能性磁共振成像显示,A型血受试者的前额叶皮层活跃度比O型血高18%,该脑区正是执行控制与决策制定的核心区域。虽然这些发现不能简单等同于"能力卓越",但确实提示A1血型人群在需要高度专注与系统规划的工作场景中可能具有先天优势。值得强调的是,环境塑造与个体努力仍是能力发展的决定性因素。

四、社会认知的双重镜像

在东亚文化语境中,A型血常被赋予"完美主义者"的标签。韩国人力资源协会2024年的调查报告显示,63%的招聘主管认为A型血候选人更符合项目管理岗位需求。这种社会认知虽带有刻板印象色彩,却客观上推动了A1血型群体在精密制造、医疗护理等领域的职业集聚。例如,日本精密仪器行业的工程师中,A型血占比达58%,远超人口基数的28%。

但需警惕生物决定论的陷阱。哈佛大学心理学系2024年的双盲实验表明,当受试者被告知虚构的"血型能力测评报告"后,其实际任务表现会无意识地向报告描述靠拢。这揭示出血型标签可能成为自我实现的预言。既要承认血型特征的科学价值,也要避免将其异化为评判个体的绝对标准。

A1血型人群的生物学特性与行为特征,是人类遗传多样性的精彩呈现。从抗原优势到性格倾向,这些特质既是自然选择的产物,也是文化建构的对象。未来研究应深入探索ABO基因与其他功能基因的互作机制,并建立跨学科的血型社会学分析框架。建议在医学领域开发血型特异性健康管理方案,在社会层面则需加强科学传播,消解对血型能力的过度解读。毕竟,每个生命个体的独特性,远非四个字母可以定义。