A3亚型血型是ABO血型系统中的一种罕见弱A亚型,其首次科学描述可追溯至1936年。以下是关于A3亚型血型的核心信息及发现相关背景:

1. A3亚型的发现与命名

首次科学描述:A3亚型的血清学特征最早由Friedenreich于1936年描述。他观察到A3型红细胞与抗A或抗AB抗体反应时呈现独特的“混合视野外观”(即小的凝集块与大量未凝集细胞共存)。

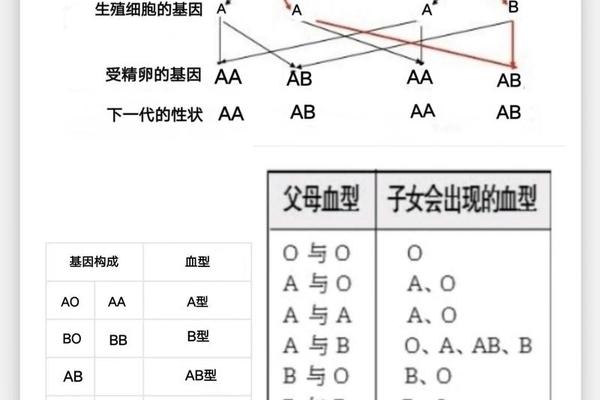

命名与分类:A3亚型被归类为ABO血型系统中的弱A亚型,其红细胞上的A抗原表达显著弱于常见的A1和A2型。

2. 中国学者的贡献

新等位基因的发现:2017年,江苏省血液中心输血研究室的陈青研究员团队在临床检测中首次发现一例由新等位基因突变导致的A3亚型案例。该突变基因被国际基因库(如GenBank)收录并公布,成为全球范围内A3亚型研究的重要补充。

研究意义:这一发现不仅完善了ABO亚型的基因数据库,也为临床输血安全提供了分子遗传学依据,避免因血型误判导致的溶血风险。

3. A3亚型的特征

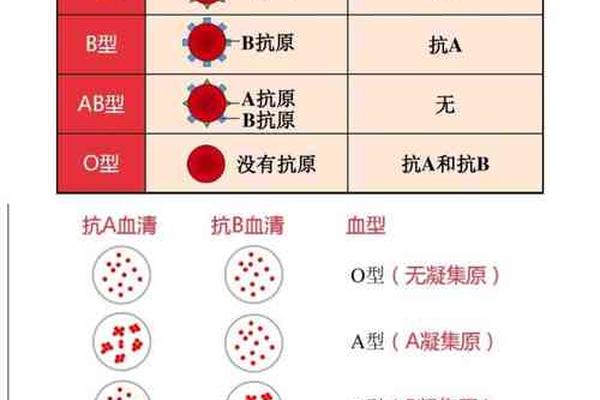

血清学表现:A3型红细胞与抗A抗体反应微弱,呈现混合视野凝集;血清中通常不含抗A抗体,但个别案例可能检测到弱抗A1抗体。

基因机制:A3亚型由ABO基因的突变引起,导致A抗原合成酶活性降低,抗原数量显著减少(每个红细胞仅含7万-10万个A抗原,而A1型为81万-117万个)。

分布频率:在中国汉族人群中,A3亚型的发生频率极低,约为1/15万。

4. 临床意义与挑战

输血风险:A3亚型易被误判为O型,若输入普通O型血液,可能因受血者血浆中的抗A抗体引发溶血反应。需通过吸收放散试验或基因检测精准鉴定。

案例报道:例如,2014年中国山西某医院曾报道一例A3亚型患者的鉴定过程,强调了血清学与分子生物学结合的重要性。

A3亚型血型的科学描述始于Friedenreich(1936年),而中国学者陈青团队在2017年对其基因突变机制的发现进一步推动了该领域的进展。该亚型的罕见性和复杂性要求临床实验室采用高灵敏度方法进行鉴定,以保障输血安全。