a血型和a血型溶血症,a型血和什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-13 16:31:02

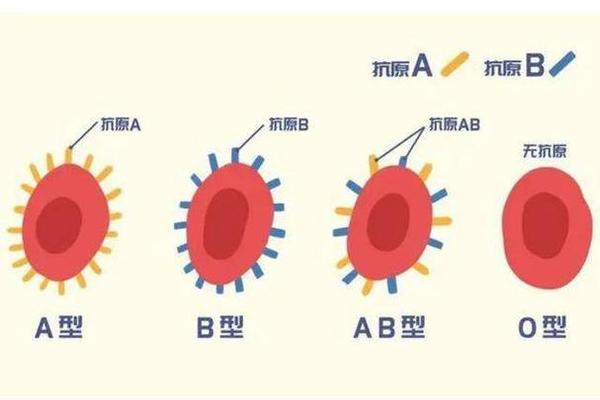

血型是人体最基础的生物学特征之一,其背后不仅涉及遗传学与免疫学的复杂机制,更与临床医学中的母婴安全、输血治疗等实际问题密切相关。在ABO血型系统中,A型血因其抗原特性,既可能成为溶血症的诱因,也可能在特定情况下面临输血风险。本文将从溶血症的发病机制、A型血与其他血型的兼容性、临床管理与预防策略等方面展开探讨,并结合最新研究揭示血型在疾病风险中的潜在作用。

一、溶血症的免疫学机制

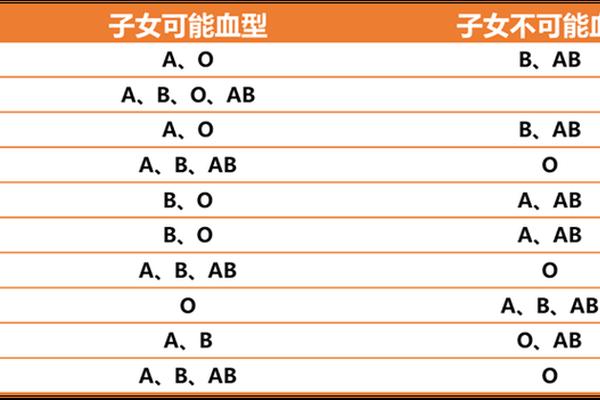

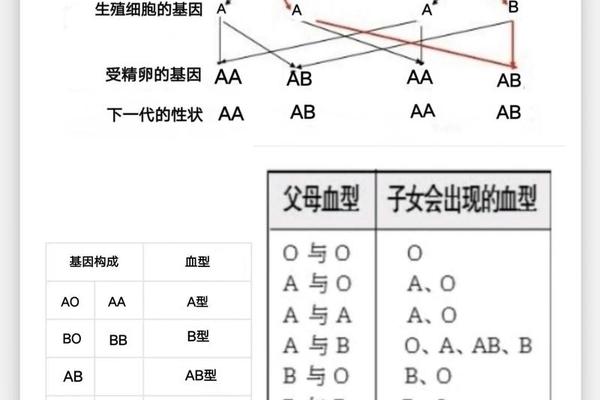

溶血症的核心矛盾在于母婴血型抗原的免疫排斥反应。当母亲与胎儿的血型不兼容时,母体免疫系统可能将胎儿红细胞视为“异物”并产生抗体,这些抗体通过胎盘进入胎儿血液循环,导致红细胞破坏。以ABO溶血症为例,若母亲为O型血(不含A、B抗原),而胎儿遗传了父亲的A型血抗原,母体血液中的抗A抗体会攻击胎儿红细胞,引发溶血。这种反应在首次妊娠中即可发生,但症状通常较轻,表现为新生儿黄疸或贫血。

Rh溶血症的机制则更为复杂。若母亲为Rh阴性血,胎儿为Rh阳性血(如父亲为Rh阳性),母体可能因胎儿红细胞进入体内而产生抗Rh抗体。与ABO溶血症不同,Rh溶血多发生于第二胎,且病情更为凶险,可能导致胎儿水肿或死胎。值得注意的是,A型血本身并非Rh溶血症的直接诱因,但Rh血型系统的叠加效应可能加剧溶血风险。

二、A型血的输血兼容性风险

A型血的抗原特性使其在输血医学中面临独特挑战。根据ABO血型系统的抗原-抗体反应原理,A型血红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体。若将A型血输注给O型或B型受血者,抗A抗体会与受血者的A型红细胞结合,引发严重的溶血反应,表现为高热、寒战甚至肾功能衰竭。临床数据显示,此类输血事故中,约60%的病例因血型误配导致,凸显了严格血型筛查的重要性。

A型血在大量输血时存在局限性。由于A型血浆中含有抗B抗体,当患者需接受多单位输血时,若供血者血浆中的抗体浓度过高,可能引发迟发性溶血反应。现代输血医学提倡成分输血策略,例如对A型患者优先选择A型红细胞与AB型血浆的组合,以降低免疫风险。

三、临床管理中的诊疗策略

对于已发生的溶血症,临床治疗需分层干预。轻度病例可通过光照疗法降低胆红素水平,其原理是利用蓝光将脂溶性胆红素转化为水溶性异构体,便于排泄。中重度病例则需结合药物治疗,如静脉注射丙种球蛋白阻断抗体对红细胞的攻击,或输注白蛋白结合游离胆红素。极端情况下,换血疗法成为挽救生命的关键手段,需选择与新生儿ABO及Rh血型均匹配的血液,以置换出致敏红细胞和抗体。

预防策略贯穿孕前至产后全周期。孕前检查中,O型或Rh阴性血女性需与伴侣共同检测抗体效价,若数值超标(如抗A效价>1:64),可通过免疫调节治疗降低风险。孕期通过B超监测胎儿肝脾肿大、胎盘增厚等溶血征象,并在孕28周后定期检测抗体动态变化。产后则需对新生儿进行胆红素水平监测,早期发现黄疸迹象。

四、血型与疾病的关联研究

近年研究揭示了A型血在多种疾病中的特殊风险。例如,美国马里兰大学对60万人的荟萃分析发现,A型血人群的早发型中风风险比其他血型高18%,可能与凝血因子水平升高有关。在感染领域,A型血个体因红细胞表面抗原与部分病原体(如诺如病毒)结合力强,更易出现重症感染。上海交通大学的研究表明,A型血人群患胃癌、直肠癌的风险较B型血分别高出25%和22%,推测与肠道微生物群对血型抗原的代谢差异相关。

这些发现不仅拓展了血型研究的边界,也为个性化医疗提供了新思路。例如,对A型血人群加强心脑血管疾病筛查,或针对其免疫特性设计疫苗,可能成为未来预防医学的重要方向。

五、争议与未来研究方向

尽管血型与健康的关系日益明晰,争议仍存。例如,传统观点认为O型血是“万能供血者”,但近年研究发现,O型血血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者溶血,尤其是在大量输血时。关于A型血与焦虑症的关联,虽有研究指出其皮质醇水平较高,但因果关系尚未完全明确。

未来研究需在以下领域突破:一是开发更精准的血型兼容性检测技术,例如通过基因测序预判罕见血型抗原;二是探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的应用潜力;三是利用人工智能建立血型-疾病风险预测模型,实现早期干预。

总结

A型血既是生命传承的载体,也可能成为健康风险的隐形推手。从溶血症的免疫攻击到输血中的兼容性限制,从疾病易感性到个性化医疗的探索,血型研究始终贯穿基础科学与临床实践。随着基因编辑技术与精准医学的发展,人类有望在未来破解更多血型密码,为预防和治疗开辟新路径。对于普通个体而言,了解自身血型特性,积极参与产前筛查与健康管理,是规避风险、守护生命的关键。