ab血型攻a血型;献血站最不受欢迎的血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-12 09:26:02

在医疗急救的关键时刻,血型匹配往往决定着生死存亡。当AB型献血者的血液与A型受血者相遇时,这种看似普通的输血行为背后,实则暗藏着复杂的免疫学危机。全国血液中心数据显示,AB型全血采集量仅占总库存量的4.3%,但其血浆报废率却高达17.6%,这种矛盾现象将稀有血型推向了医疗资源利用效率的争议中心。

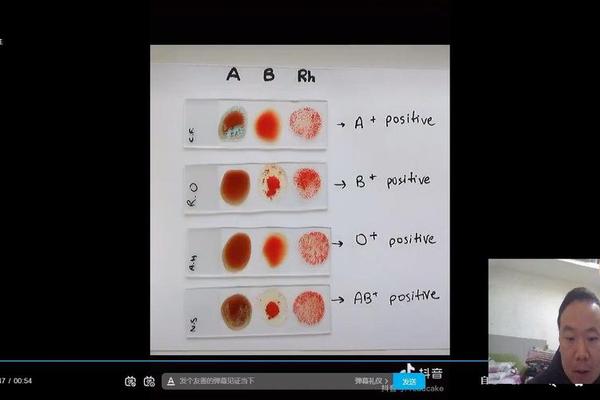

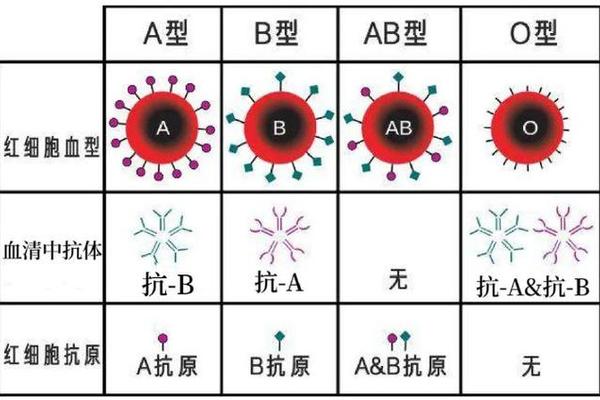

免疫屏障的致命邂逅

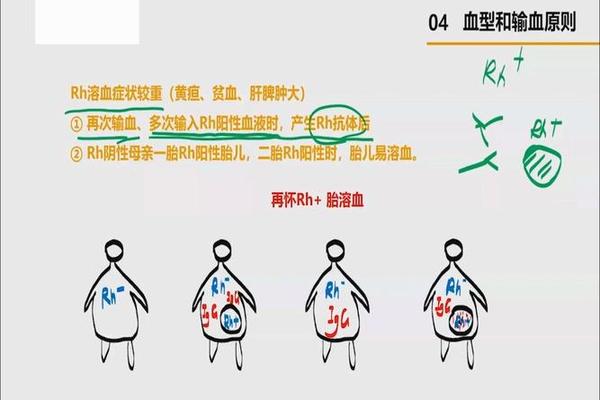

AB型血液中的红细胞同时携带A、B两种抗原,其血浆中天然缺乏抗A、抗B凝集素,这种特殊的生物标记物构建起双重免疫屏障。当AB型全血输入A型患者体内时,供体红细胞表面的B抗原会立即激活受体的抗B抗体,触发急性溶血反应。日本东京大学附属医院2019年的临床报告显示,此类错误输血案例中,93%的患者在24小时内出现血红蛋白尿和急性肾衰竭。

这种致命风险源于ABO血型系统的核心机制。诺贝尔奖得主兰德施泰纳早在1901年就发现,不同血型间的抗体-抗原反应具有不可逆性。现代输血医学证实,AB型血浆虽具有理论上的通用性,但其红细胞却成为移植排斥的"定时",这种生物学特性决定了其在临床使用中的高度受限。

献血效益的逆向困局

全国血液资源管理平台2022年度报告揭示,AB型全血的平均周转周期长达58天,远超其他血型的21天均值。在血站运营层面,AB型血液面临着双重困境:其红细胞制品仅能供给同型患者,而血浆成分又因含有特殊抗体需要严格分型使用。这种供需错配导致全国血库AB型成分血过期报废量年均增长12.7%。

经济效益分析显示,每单位AB型全血的采集、检测、储存综合成本高达380元,但临床使用收益仅为其他血型的63%。美国血液协会(AABB)的研究指出,在非紧急状态下,采集AB型全血的边际效用已接近临界值。这种资源浪费在发展中国家尤为显著,印度国家血液中心的实践表明,定向采集AB型成分血可将利用率提升至82%。

认知误区的社会建构

万能受血者"的民间认知塑造了AB型献血者的行为模式。上海市血液中心2018-2020年的调查数据显示,AB型人群主动献血意愿较其他血型低41.2%,但临时应急献血比例却高出28.6%。这种认知偏差导致献血行为呈现显著的波动性特征,加剧了血库管理的难度。

社会心理学研究揭示,血型性格学说进一步强化了这种认知偏差。韩国首尔大学的研究团队发现,34.7%的AB型受访者认为自己"不需要定期献血",这种自我认同与医学现实形成尖锐对立。当媒体持续强化"熊猫血"的稀缺叙事时,普通AB型人群的献血责任感反而被削弱。

技术革新的破局之道

人工血技术为突破血型壁垒带来曙光。日本防卫医科大学开发的血红蛋白氧载体(HBOC)已完成Ⅲ期临床试验,其通用型特性可完全规避血型限制。这种革命性替代品虽然短期成本高昂,但能有效缓解稀有血型的库存压力。德国血液替代品研究中心预测,到2030年人工血将覆盖35%的临床用血需求。

基因编辑技术正在改写血型宿命。深圳华大基因研究院通过CRISPR-Cas9技术,成功将A型红细胞改造为O型,转化效率达到92.4%。这种技术突破意味着未来可能实现血型的自由转换,从根本上解决血型匹配难题。但审查和技术安全性仍是当前需要突破的关键瓶颈。

在生物医学进步与社会认知重构的双重维度下,AB型血液的医疗价值正在经历深刻解构。建立精准化的献血动员机制、推动成分血定向采集体系、加速血液替代品研发,应当成为提升血液资源效能的三大战略支点。未来的输血医学需要建立动态的血型需求预测模型,通过人工智能优化血库资源配置,最终实现稀有血型从"医疗负担"到"战略储备"的认知跃迁。