血型a耕者、a型血是什么人种

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-13 20:06:02

在人类漫长的演化史中,血型不仅是生理特征的标识,更是一部镌刻着生存策略与文明进程的基因密码。A型血,作为ABO血型系统中的重要分支,常被学者与“农耕文明”紧密关联。从东亚平原到欧洲腹地,A型血人群的分布与农业社会的兴起呈现出惊人的时空重合,而其基因特性、文化性格乃至健康密码,似乎都在诉说着一个关于土地、族群与生存智慧的古老故事。

遗传密码中的农耕印记

A型血的生物学本质,源于红细胞表面A抗原的存在,其形成依赖于H抗原的修饰(通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶作用)。这种抗原结构的特殊性,使得A型血在免疫系统中表现出对某些病原体的独特反应。例如,研究显示,A型血人群对天花病毒的易感性较高,而对部分肠道寄生虫的抵抗力较强。这种免疫特性可能与早期农耕社会密集聚居、卫生条件有限的环境压力有关。

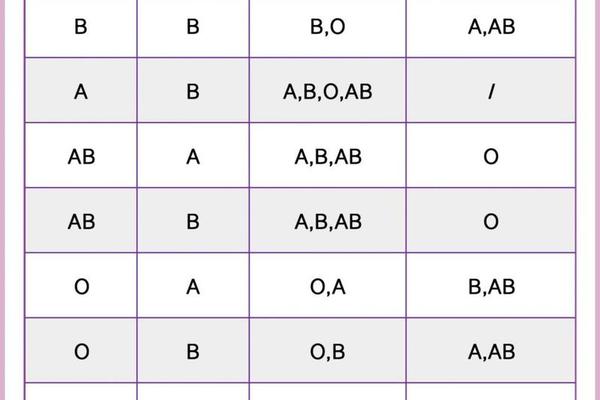

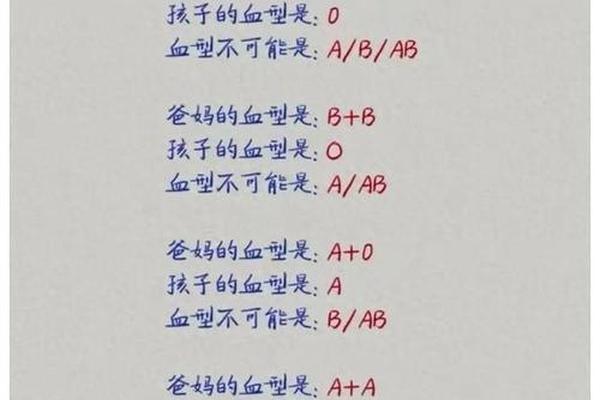

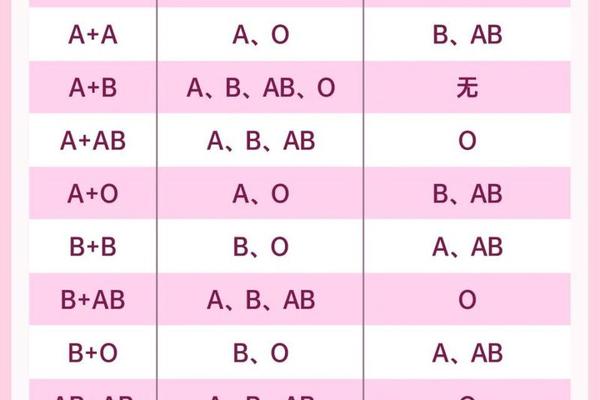

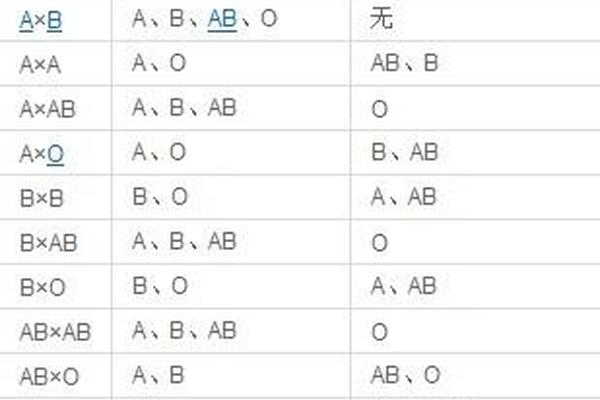

从遗传规律看,A型血的显性基因(IA)与隐性基因(i)组合决定了子代的血型表达。若父母一方为A型(IAi),另一方为O型(ii),子女有50%概率为A型;而双A型父母(IAIA或IAi)则可能生出A型或O型后代。这种遗传稳定性使得A型血在农耕社群中得以代际延续,并逐渐成为某些区域的主导血型。

文明土壤中的基因萌芽

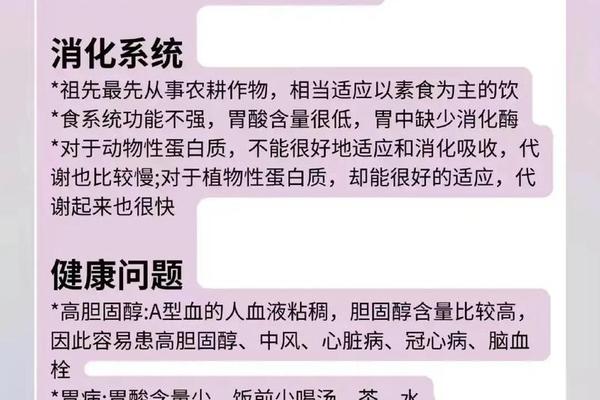

根据演化生物学研究,A型血的出现与人类从采集向农耕定居的转型密切相关。约公元前2.5万至1.5万年,西亚与东亚的早期农民开始驯化小麦、水稻等作物,饮食结构从高蛋白肉类转向以谷物为主。这一转变促使消化系统适应植物性食物,而A型血特有的低胃酸分泌特性(利于谷物消化)可能在此过程中被自然选择保留。

地理分布进一步佐证了这一关联。数据显示,A型血在东亚农耕区(如中国长江流域、日本)占比超过30%,在欧洲农业起源地(如土耳其、德国)亦高达40%。相比之下,以游牧为主的蒙古地区B型血占优,而渔猎族群(如美洲原住民)则以O型血为主。这种“血型-生计方式”的空间耦合,暗示了基因与环境的协同演化逻辑。

性格与文化的双重塑造

A型血人群常被描述为“谨慎、细致、合作”,这些特质与农耕社会对稳定性和集体协作的需求高度契合。日本学者古川竹早在1927年提出,A型血个体因适应农业生产的规律性,形成了注重计划、规避风险的行为模式。中国的研究亦指出,A型血在传统稻作区(如湖南、湖北)占比显著高于游牧影响的北方,其文化中“精耕细作”“安土重迁”的特质或许与此相关。

这种性格特征也可能带来健康隐忧。心理学研究表明,A型血人群因长期处于高自律状态,更易积累慢性压力,导致心血管疾病风险上升。这种矛盾性提示,基因优势与现代社会环境之间的错位,可能成为A型血群体健康管理的新挑战。

健康密码中的进化馈赠

A型血的健康图谱呈现出鲜明的“双刃剑”特征。一方面,其免疫特性可能增加胃癌、癌等疾病风险;A抗原对某些细菌(如霍乱弧菌)的天然抵抗力,曾在历史上帮助农耕社群抵御疫情。现代营养学进一步发现,A型血人群对植物蛋白的代谢效率较高,而过度摄入红肉可能引发炎症反应。

这些发现催生了“血型饮食理论”,主张A型血应以素食为主。尽管该理论因缺乏大规模临床证据备受争议,但其核心逻辑——基因与饮食的适配性——仍为个性化营养研究提供了启示。例如,A型血携带的AMY1基因拷贝数较高(与淀粉酶活性相关),可能影响其对碳水化合物的代谢效率。

基因叙事下的文明反思

A型血与农耕文明的深层关联,揭示了人类基因如何在地理、文化与生存压力的交织中塑造自身。将血型简单等同于“人种”或文化优劣的判断(如某些网络讨论中的偏见)显然有悖科学。未来研究需更关注基因与环境的动态互动,例如全球化背景下血型分布的变化、基因编辑技术对血型系统的潜在影响等。

对于A型血群体而言,理解自身的基因遗产不仅是健康管理的基石,更是重新审视文明演进的一把钥匙。在基因叙事与人文关怀的双重维度下,A型血的农耕密码,终将指引我们走向更具包容性的生命认知。