a亚血型是什么(A亚型血是O型血的一种吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 01:28:02

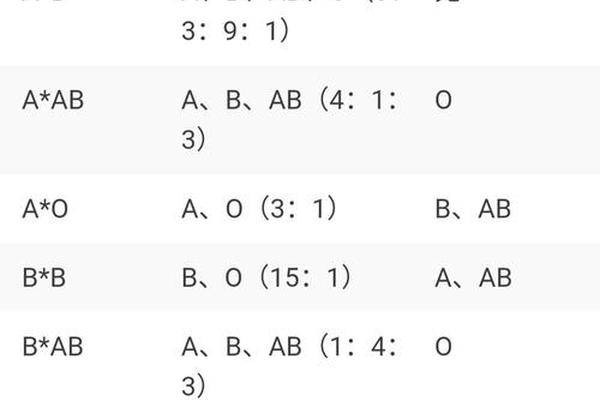

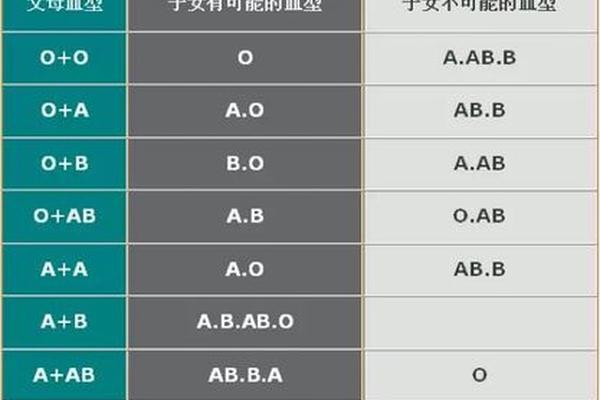

ABO血型系统是人类最早发现的血液分型体系,其分类依据是红细胞表面是否存在A、B两种特异性抗原。根据抗原组合,ABO系统将血液分为A型(A抗原)、B型(B抗原)、AB型(A+B抗原)和O型(无A/B抗原)四大基础类型。这种分类看似简单,但实际存在复杂的亚型变异,其中A亚型是最早被发现的特殊类型。A亚型并非O型血的亚类,而是A型血内部的抗原表达差异导致的细分群体,其本质仍属于A型血范畴。

A亚型的发现可追溯至20世纪初,研究者发现部分A型个体的抗原强度显著弱于常规A型。通过血清学实验,科学家将A型细分为A1(强抗原表达)和A2(弱抗原表达)两类,其中A2型红细胞表面仅含A抗原且数量较少,而A1型还额外携带A1抗原。这种抗原表达的差异源于基因突变导致的糖基转移酶活性变化,与O型血完全缺失A/B抗原的遗传机制存在本质区别。

二、A亚型的生物学特征

在分子层面,A亚型的形成与ABO基因的突变密切相关。常规A型血的IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原。而A2亚型由于基因外显子区域的单核苷酸缺失,导致酶蛋白C端增加21个氨基酸,使其催化效率降低约50%,最终表现为红细胞表面A抗原密度仅为A1型的1/4-1/5。这种遗传变异具有可遗传性,与O型血的隐性纯合子(ii基因型)存在根本差异。

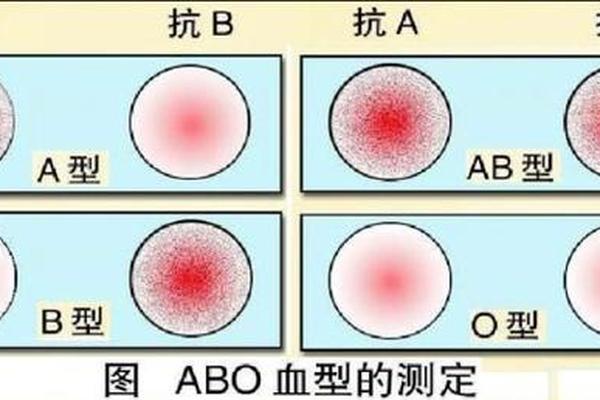

抗原表达的差异直接影响了A亚型的生物学特性。A2型红细胞不仅A抗原数量减少,还保留了部分未被修饰的H抗原,使其在血型鉴定中可能呈现类似O型的弱反应性。例如使用单克隆抗A试剂时,A2型可能出现凝集强度低于阈值的情况,但通过吸收放散实验仍可检测到微量A抗原。这种特征与O型血完全缺乏A抗原的血清学表现形成鲜明对比。

三、A亚型的血清学鉴别

临床检测中,A亚型的误判风险显著高于其他血型。常规血型鉴定依赖抗A/B试剂与红细胞的凝集反应,但A2型红细胞因抗原密度低,可能仅呈现微弱凝集甚至假阴性。数据显示,我国汉族人群中约1%的A型属于A2亚型,其中22-26%的A2B型个体血清中还存在抗A1抗体,进一步增加了交叉配血的复杂性。这种血清学特征要求实验室采用更精细的检测流程,如增加抗A1凝集素检测或分子生物学鉴定。

误判带来的临床风险不容忽视。若将A2型误判为O型进行输血,供者血浆中的抗B抗体可能引发受血者的溶血反应。2019年某医院报道的A亚型误诊案例显示,患者因血型鉴定偏差导致输血后血红蛋白尿,经基因测序确认为罕见的Ax亚型。这提示临床需建立A亚型的系统筛查机制,特别是在反定型不符或弱凝集的情况下需进行补充试验。

四、A亚型的临床意义

在输血医学领域,A亚型的精准识别关乎治疗安全。研究发现,A2型供血者的红细胞与O型受血者血清的相容性达98%,使其成为重要的"通用型"红细胞来源。但若忽略血浆中的抗A1抗体,直接输注可能引发迟发性溶血反应。美国血库协会建议对A亚型血液进行抗体筛查,并将血浆成分单独处理为AB型兼容产品。

疾病易感性方面,A亚型展现出独特的流行病学特征。大规模队列研究显示,A2型个体胃癌风险较A1型降低14%,可能与抗原结构差异影响幽门螺杆菌定植有关。但这种保护效应存在种族差异,欧洲人群中的相关性较亚洲人群更显著,提示遗传背景与环境因素的交互作用仍需深入探究。

五、未来研究方向

血型转换技术的突破为A亚型研究开辟了新路径。2022年剑桥大学团队利用嗜黏蛋白阿克曼菌提取的酶制剂,成功将A型肾脏血管内皮细胞转化为O型抗原阴性状态。这种酶催化技术若能应用于红细胞处理,可使A亚型血液完全转化为通用型产品,极大缓解血源紧张问题。但酶处理对红细胞膜完整性的影响仍需长期安全性评估。

在精准医疗层面,建立A亚型的分子分型数据库成为当务之急。现有研究已鉴定出20余种A亚型,包括A3、Ax、Am等罕见变异,其基因型-表型关联尚未完全明确。通过全基因组测序与人工智能分析,未来有望构建预测模型,为个体化输血和疾病风险评估提供依据。

文章通过系统梳理A亚型的遗传机制、检测挑战及临床价值,明确其属于A型血内部的抗原变异类型,而非O型血的亚类。随着血型转换技术和分子诊断的发展,精准识别并合理利用A亚型血液,将成为优化输血安全、拓展血源储备的重要方向。建议医疗机构加强A亚型筛查能力建设,同时推动跨学科研究揭示其与疾病易感性的深层关联。