a bo血型判断_BB和BO哪个血型好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 11:00:02

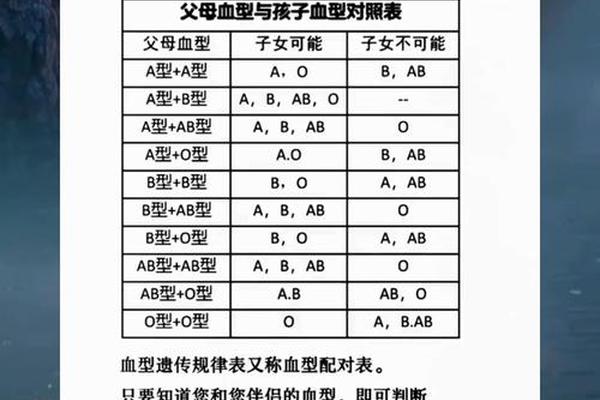

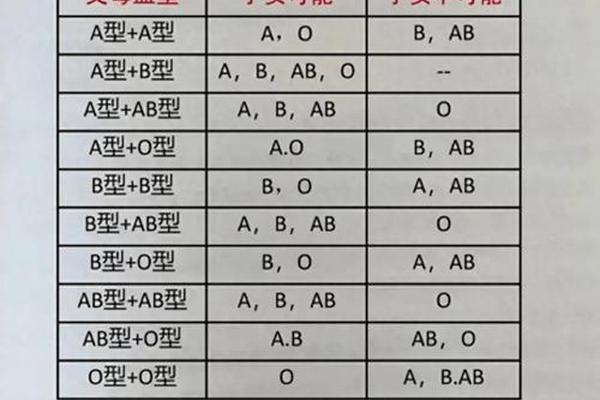

在ABO血型系统中,B型血的基因型可分为纯合显性(BB)与杂合显性(BO)两种形式。尽管两者在表型上均表现为B型血,但其遗传本质的差异可能对个体的健康特性产生深远影响。BB基因型意味着两条染色体均携带显性B基因,而BO基因型则存在一条隐性O基因。这种隐性基因的存在,使得BO型个体的后代有概率传递O基因,从而影响血型遗传规律。例如,当BO型父母与O型血(OO)配偶结合时,子女有50%概率为B型血(BO)、50%为O型血(OO),而BB型父母的后代则100%携带B基因。

从免疫学角度看,BB与BO的抗原表达强度可能存在差异。部分研究表明,纯合显性基因型(如BB)可能引发更强烈的抗原反应,而杂合型(BO)因携带隐性基因,可能导致抗原表达量略低。这种差异在输血医学中虽不影响基础配型原则,但在某些特定免疫疾病中可能具有潜在意义。例如,AB型血人群的免疫适应性较强,而B型血个体在代谢功能上的特点可能与其基因型组合相关。

疾病易感性的潜在关联

多项流行病学研究揭示了血型与疾病风险的关联性,而基因型的细分可能进一步细化这种关联。例如,上海交通大学团队长达25年的队列研究发现,B型血人群整体患癌风险较低,但未明确区分BB与BO亚型的影响。值得注意的是,B型血个体因携带B抗原,可能对某些病原体(如霍乱弧菌)具有天然抵抗力,但这种保护效应是否因基因型不同而存在差异仍需验证。

在代谢性疾病方面,BO型个体的O基因可能通过影响脂质代谢相关酶的表达,导致其肥胖风险高于BB型。日本学者山本等对ABO基因DNA结构的研究显示,O基因的存在可能干扰某些糖基转移酶的功能,进而影响能量代谢路径。这与临床观察中B型血人群更需注意饮食控制的建议形成呼应。BO型个体因携带O基因,可能兼具部分O型血的生理特征,例如较薄的血液黏稠度,这可能与凝血功能异常风险相关。

遗传规律与家族健康管理

基因型差异对家族健康规划具有重要指导意义。当配偶为O型血时,BB型父母的后代必然携带B基因(表现为B型血),而BO型父母则有概率生育O型血子女。这种遗传差异可能影响后代对特定疾病的易感性,例如O型血人群的十二指肠溃疡风险较高,而B型血人群需警惕疾病。在遗传咨询中,明确父母的基因型组合(如BB或BO)可提供更精准的风险评估。

从进化生物学视角看,BO型基因组合可能具有更强的环境适应性。O基因作为人类最古老的血型基因,其携带者在传染病流行时期往往表现出更强的生存优势。这种进化遗留特征可能使BO型个体在应对新型病原体时,具有比纯合显性基因型更灵活的免疫调节能力。瑞典卡罗林斯卡医学院的追踪研究显示,携带O基因的个体在抗疟疾感染方面具有显著优势,这一特性可能在BO型人群中部分保留。

医学应用与输血安全性考量

在临床输血领域,BB与BO基因型虽不影响基础血型判定,但在稀有血型匹配和长期输血治疗中可能产生细微差异。例如,BO型供体的血浆中可能含有微量抗A抗体,而BB型供体的抗体滴度通常更稳定。这种差异在大量输血时可能影响受血者的免疫反应,特别是在器官移植配型等精密医疗场景中,基因型信息可提升配型精准度。

分子诊断技术的发展为基因型检测提供了新可能。流式细胞技术和全自动微板法等检测手段已能区分BB与BO基因型,这对精准医学的实施具有重要价值。例如,在定制化癌症免疫治疗中,明确患者的ABO基因型组合可能帮助预测特定药物的代谢效率。韩国首尔大学医院的临床试验数据显示,携带O基因的B型血患者对某些靶向药物的应答率存在显著差异。

研究局限与未来探索方向

现有研究仍存在明显局限性:多数流行病学调查仅关注表型数据,缺乏基因型层面的深度分析;实验室研究多集中于抗原结构,对基因型-表型-疾病的三维关联机制阐释不足。中国医学科学院2023年发布的血型研究白皮书指出,全球范围内针对BB/BO基因型的专项研究不足总文献量的0.3%。

未来研究需从三个维度突破:一是建立大规模基因型-表型关联数据库,二是开发快速低成本的基因型检测技术,三是探索基因编辑技术对血型相关疾病的干预可能。例如,通过CRISPR技术修饰BO型个体的O基因表达,可能为代谢性疾病治疗开辟新路径。跨学科研究团队应加强合作,将血型基因型数据与表观遗传、肠道菌群等新兴领域结合,构建多维健康预测模型。

总结

BB与BO基因型的差异本质在于遗传信息的显隐组合,这种差异通过抗原表达、疾病易感性、遗传规律等多个维度影响个体健康。现有证据表明,BO型在代谢调节和进化适应性方面可能具有独特优势,而BB型在免疫稳定性上表现更优。在临床实践中,基因型信息的深入解析将推动精准医疗发展,建议在高端体检中纳入基因型检测项目。未来研究需突破表型观察局限,从分子机制层面揭示基因型差异的生物学意义,为个性化健康管理提供科学依据。