a阳性血型 是什么意思_血型4个阳性要警惕

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 07:57:02

A阳性血型是指个体的ABO血型为A型,同时Rh血型为阳性的组合。在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面具有A抗原,血浆中含有抗B抗体;而Rh血型系统中的“阳性”表示红细胞携带D抗原。这一分类源于人类对血型抗原的发现史:1901年奥地利学者兰德施泰纳首次提出ABO血型系统,1940年Rh血型系统被发现后,两者共同构成了现代输血医学的基石。

从生物学机制来看,血型抗原的本质是红细胞膜上的糖蛋白或糖脂。ABO抗原由位于9号染色体的基因编码,其表达受隐性遗传规律支配;Rh抗原则由1号染色体上的基因控制,D抗原的存在与否直接决定Rh阳性或阴性。全球约85%的汉族人群属于Rh阳性,而A型血约占中国人口的27%。这种分布特征使得A阳性血型成为临床最常见的血型组合之一。

医学意义:输血安全与妊娠管理

在输血医学中,A阳性血型具有双重兼容性特征。作为受血者,A阳性个体可接受A型或O型的Rh阳性血液;作为供血者,其红细胞可输注给A型或AB型的Rh阳性患者。但需警惕的是,若错误输注Rh阴性血液,可能引发严重的溶血反应,表现为寒战、血红蛋白尿甚至肾衰竭。

妊娠期Rh血型冲突是另一个关键问题。当Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。这些抗体在后续妊娠中会攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血症。尽管A阳性孕妇本身不受此威胁,但若配偶为Rh阴性,仍需在孕期进行抗体筛查。数据显示,我国汉族Rh阴性人群比例仅0.4%,但相关并发症的致死率可达50%,凸显血型匹配的重要性。

需警惕的健康风险谱系

流行病学研究提示,A型血人群的疾病易感性呈现特异性。消化系统方面,A型个体胃酸分泌量较其他血型低10%-20%,幽门螺杆菌感染风险增加1.3倍,这可能是其胃癌发病率较高的生物学基础。心血管领域,A型血人群的纤维蛋白原水平显著高于O型,血液黏稠度增加促使动脉粥样硬化发生率提升15%。

在免疫相关疾病中,A阳性血型表现出矛盾特性。其抗B抗体的天然防御作用可降低部分细菌感染风险,但针对新冠病毒的研究发现,A型人群的ACE2受体表达量更高,感染后重症转化率较O型血患者增加45%。这种双重性提示临床需建立个体化风险评估模型,例如建议A型血人群加强胃癌早期筛查和心血管指标监测。

遗传规律与生育决策影响

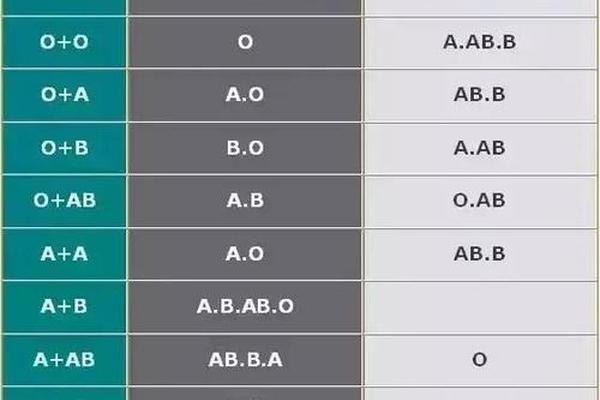

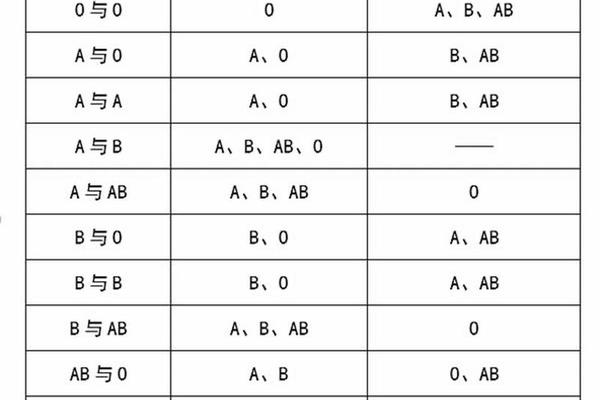

A阳性血型的遗传遵循孟德尔定律。若父母均为A型,子女有75%概率继承A型;若一方为A型另一方为O型,概率降至50%。Rh阳性作为显性性状,只要父母中至少一人携带D抗原,后代即可能表现为Rh阳性。这种遗传特性在稀有血型家庭中尤为重要,例如Rh阴性母亲需在生育第一胎后72小时内注射抗D免疫球蛋白,预防后续妊娠的溶血风险。

近年研究还发现血型与妊娠并发症存在关联。A型孕妇发生子痫前期的风险较O型降低30%,但AB型孕妇的患病风险增加1.5倍。这种差异可能与血型抗原影响胎盘血管形成的机制有关,具体分子通路尚待阐明,但已为产前干预提供了新思路。

未来研究方向与临床转化

血型研究正从传统输血医学向精准医疗拓展。2022年剑桥大学团队利用酶工程技术成功将肾脏供体血型转为O型,这一突破使器官分配效率提升40%。在肿瘤治疗领域,针对A型抗原的单克隆抗体已进入Ⅱ期临床试验,初步数据显示可抑制乳腺癌转移灶生长。

对于临床实践的启示在于:建立动态血型数据库,整合基因检测与疾病预测模型;开发通用型血制品,如通过AKK菌酶改造红细胞,理论上可使血液供应量增加3倍。同时需加强公众教育,纠正“O型万能供血”等认知误区,强调现代输血必须严格匹配ABO和Rh双系统。

A阳性血型作为最常见的血型组合之一,其生物学特性深刻影响着个体的健康管理路径。从输血安全的双系统匹配原则,到妊娠并发症的血型相关性,再到疾病易感性的分子机制,多维度的研究成果正在重塑临床实践范式。未来随着基因编辑技术和人工血型转换技术的成熟,血型对医疗决策的制约将逐步弱化,但现阶段仍需重视基础血型知识的普及与精准化应用。建议医疗机构建立血型-疾病关联预警系统,个体通过基因检测明确亚型特征,共同推进血型医学从经验判断向数据驱动的转型。