抗a血型定型试剂作用 抗a血型定型试剂

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 02:12:02

抗A血型定型试剂是临床医学和输血安全中不可或缺的诊断工具,其核心功能是通过特异性识别红细胞表面A抗原,实现ABO血型系统的精准鉴定。作为单克隆抗体技术的产物,该试剂具有高度均一性和特异性,能避免传统多克隆抗体因批次差异导致的检测误差。在输血、器官移植、新生儿溶血病筛查等场景中,抗A试剂的应用直接关系到医疗安全与生命健康。例如,输血前若未准确鉴定受血者血型,可能引发致命性溶血反应;而抗A试剂通过凝集反应快速锁定抗原特性,成为临床决策的关键依据。

从技术原理上看,抗A试剂通过抗原-抗体结合反应发挥作用。当试剂中的单克隆抗体与红细胞表面A抗原结合时,会形成肉眼可见的凝集块,从而判定血型为A型或AB型。研究表明,单克隆抗体的亲和力可达传统血清试剂的10倍以上,且对亚型(如Ax)的检测灵敏度显著提升。这种高精度特性使其成为国际输血协会(ISBT)推荐的标准化检测手段。

二、技术制备:单克隆抗体的突破性革新

抗A试剂的制备依托于杂交瘤技术,通过融合分泌特异性抗体的B细胞与瘤细胞,获得可无限增殖的抗体生产细胞株。相较于传统人血清来源的抗体,单克隆抗体具有三大优势:一是生产标准化,批次间差异小于5%,显著提升检测一致性;二是避免人源血清可能携带的病原体污染风险;三是通过基因工程技术可定向增强抗体对弱表达抗原(如Ax亚型)的识别能力。

以广州健仑生物科技有限公司的生产流程为例,抗A试剂的主要成分是杂交瘤细胞培养上清液补加小鼠腹水抗体,通过离心纯化和稳定剂优化,最终形成浅蓝色澄明液体。该工艺可将抗体效价稳定在1:128以上,且有效期延长至24个月。这种技术突破不仅降低了生产成本,还解决了传统试剂保存条件苛刻(需-20℃冷冻)的难题。

三、临床应用场景与操作规范

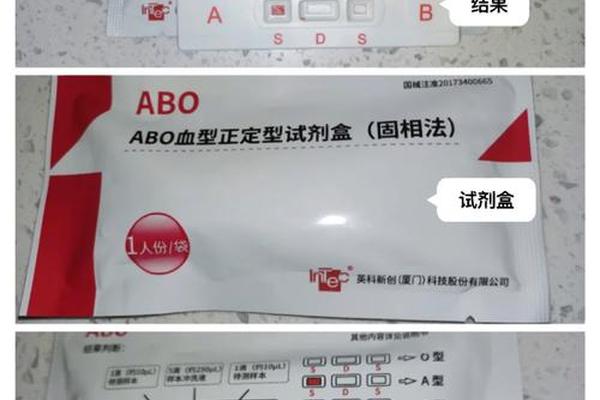

在临床检测中,抗A试剂主要采用玻片法和试管法两种操作模式。玻片法适用于快速筛查,将10%红细胞悬液与试剂按1:1混合后,3分钟内即可通过凝集现象判断结果;而试管法通过1000r/min离心1分钟,可提高对弱凝集的识别率,尤其适用于自身冷凝集素干扰的样本。北京某三甲医院的研究数据显示,联合使用正反定型法(正向用抗A试剂,反向用已知A型红细胞)可将血型误判率从0.3%降至0.02%。

特殊病例的处理凸显试剂使用的专业性。例如,对自身冷凝集素阳性患者,需用37℃生理盐水洗涤红细胞2-3次,以消除假性AB型误判;而对新生儿样本,因母体IgG抗体干扰,需采用吸收释放试验确保准确性。上海血液中心的实践表明,规范操作下抗A试剂的检测特异性可达99.98%,灵敏度达0.01mg/mL抗原浓度。

四、质量控制与使用注意事项

试剂的质量控制涵盖生产、储存、使用全链条。根据《中国药典》要求,每批次抗A试剂需通过效价测定(≥1:128)、特异性验证(仅与A/AB型红细胞凝集)及稳定性测试(4℃保存12个月活性衰减≤10%)。用户端需特别注意:出现浑浊或变色立即停用;开瓶后需用已知A型红细胞进行质控;避免反复冻融导致抗体变性。

临床常见误区包括忽视反定型验证和亚型漏检。研究显示,约0.05%的Ax亚型样本在即时试管法中呈阴性,需延长反应时间至30分钟才能显现弱凝集。抗球蛋白试验阳性样本(如自身免疫性溶血性贫血患者)可能干扰结果,此时需改用凝胶卡式检测法。

五、未来发展方向与挑战

随着微流控芯片和量子点标记技术的发展,抗A试剂的检测形式正从液体试剂向固态化、数字化转型。深圳某生物企业研发的试纸条已实现5秒内血型判定,通过纳米金标记抗体与手机图像分析算法结合,检测灵敏度提升至单细胞级别。基因编辑技术的突破也为试剂升级提供新思路,如利用CRISPR-Cas9改造杂交瘤细胞,可定向增强抗体对稀有血型抗原的识别能力。

行业仍面临标准化不足的挑战。目前不同厂商的抗体效价标准差异达20%,且对亚型检测的界定阈值尚未统一。国际输血协会建议建立全球统一的质控参考品,并制定Ax、Ael等亚型的判定标准。延长液态试剂的有效期(从1年至3年)、开发常温稳定剂型,仍是产业界亟待攻克的技术难关。

抗A血型定型试剂作为现代输血医学的基石,其技术革新持续推动着临床安全水平的提升。从单克隆抗体的生物工程制备到智能化检测设备的开发,每一次进步都在重塑血型鉴定的精度与效率。未来,通过跨学科协作解决标准化与稳定性难题,同时拓展在稀有血型库建设、干细胞分型等领域的应用,将使这一传统试剂在精准医疗时代焕发新的生命力。医疗机构需加强操作规范化培训,生产企业应聚焦核心技术创新,共同构建更安全、高效的血型检测体系。