A血型分类A1A2_怎么出现A1和A2型血型的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 07:21:02

人类ABO血型系统的复杂性不仅体现在A、B、O、AB四型区分,更在于各主型的亚型分化。1911年,德国科学家Von Dungern和Hirszfeld首次观察到某些A型血液的红细胞抗原强度存在差异,由此揭开了A型血亚型研究的序幕。经过后续研究,A型被细分为A1、A2等二十余种亚型,其中A1和A2占据A型人群的99.9%,成为临床医学关注的重点。

这种分化源于糖基转移酶基因的突变。A型抗原的形成需要特定的N-乙酰氨基半乳糖转移酶,而A2亚型的基因在1059-1061位点发生胞嘧啶单核苷酸缺失,导致移码突变并产生C末端延长的异常酶结构。这种基因变异使A2型红细胞的抗原表达量仅为A1型的1/4,且无法形成关键的3型A抗原结构。这种分子层面的差异不仅解释了亚型分化的本质,也为临床血型鉴定提供了理论基础。

二、A1与A2的抗原表达差异

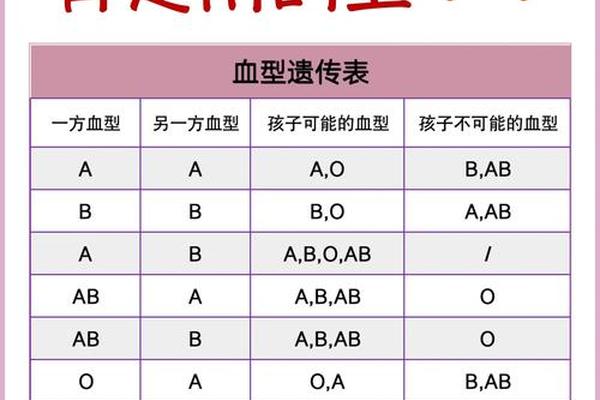

A1和A2亚型的核心区别体现在红细胞表面抗原的质与量。A1型红细胞同时携带A抗原和特异性A1抗原,而A2型仅表达A抗原。定量分析显示,单位红细胞膜上的A抗原数量呈现明显梯度:A1>A2>A1B>A2B。这种差异导致在标准抗A血清检测中,A2型易被误判为O型,特别是在抗原表达较弱的A2B亚型中,误判率可达临床检测案例的0.3%。

抗原结构的特殊性更值得关注。A1型可形成重复的3型A抗原链,而A2型因转移酶功能缺陷,仅保留基础H抗原结构。这种结构差异使得A2型红细胞表面H抗原表达量是A1型的5-6倍,这也是反向定型时A2血清中常检出抗A1抗体的根本原因。日本学者山本的研究证实,这种抗原构象差异直接影响抗体识别位点的可及性。

三、血清学特征与抗体反应

在血清抗体组成方面,A1和A2呈现显著差异。A1型血清仅含抗B抗体,而约1-2%的A2型个体会产生抗A1抗体。这种抗体在25℃以上环境中活性显著下降,因此多数情况下不引发急性溶血反应,但在特殊免疫状态下可能诱发迟发型输血反应。研究显示,A2B型个体中抗A1抗体的检出率高达22-26%,这为交叉配血试验提供了重要警示。

临床检测中的"混合视野"现象是鉴别弱A亚型的关键指标。当A3或Aend亚型红细胞与抗A血清反应时,会呈现凝集团块与游离细胞共存的特殊形态。这种现象源于同一亚型群体内红细胞抗原密度的异质性——部分细胞抗原位点过少无法形成凝集。南京2017年发现的全球首例Aend型病例,正是通过这种特征性反应得以确诊。

四、临床输血的实践意义

亚型误判可能引发严重临床后果。统计显示,约0.2%的A2型在常规检测中被误定为O型,若将此类血液输注给O型患者,可能引发抗A抗体介导的溶血反应。为此,WHO建议对献血者实施双盲检测:正定型使用单克隆抗A试剂,反定型则需加入A1细胞进行交叉验证。我国《临床输血技术规范》特别强调,对ABO正反定型不符的样本必须进行吸收放散试验。

在特殊群体诊疗中,亚型认知尤为重要。新生儿溶血病多发生于O型母亲与A1/B型胎儿的组合,而A2抗原因表达量低,相关病例极为罕见。但值得注意的是,A2型孕妇若携带抗A1抗体,仍需监测胎儿溶血风险。2015年《输血医学杂志》报道的案例显示,一例A2型产妇的抗A1抗体效价达1:128时,仍可引发新生儿黄疸。

五、群体分布与遗传特征

A亚型的分布呈现显著地域差异。全球范围内,A2型占A型人群的20-25%,但在中国汉族中仅占0.8-1.2%。分子人类学研究揭示,A2等位基因在非洲人群中的频率高达35%,这可能与疟疾选择性压力下的适应性进化相关。我国特有的Aend型案例提示,基因库中仍存在未被完全认知的稀有突变。

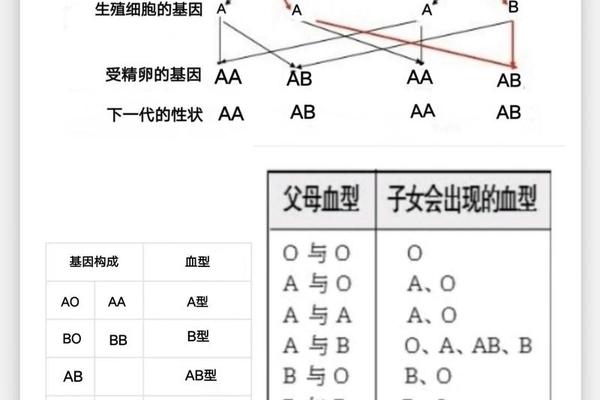

遗传规律上,A亚型遵循显性遗传模式。A1对A2呈显性,当基因型为A1A2时表现为A1型。这种遗传特性解释了为何双亲分别为A1和A2型时,子代可能出现明显的表型分离现象。基因测序技术的发展使得产前A亚型鉴定成为可能,上海交通大学2022年的研究已实现通过母体外周血检测胎儿A亚型的无创诊断。

A型血的亚型分化揭示了人类血液抗原系统的精妙复杂性。从分子遗传机制到临床输血实践,A1/A2亚型研究为精准医疗提供了重要范式。当前研究仍需突破三大方向:建立覆盖稀有亚型的区域性血型数据库,开发快速鉴别弱A亚型的POCT检测技术,以及探索CRISPR基因编辑在体外模拟抗原变异的可能性。正如诺贝尔奖得主Landsteiner所言:"血液中的密码远比我们想象的更具智慧",对A亚型的持续探索,必将推动输血医学向更高安全层级迈进。