a血型的人来源(A型血怎么来的)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 17:34:02

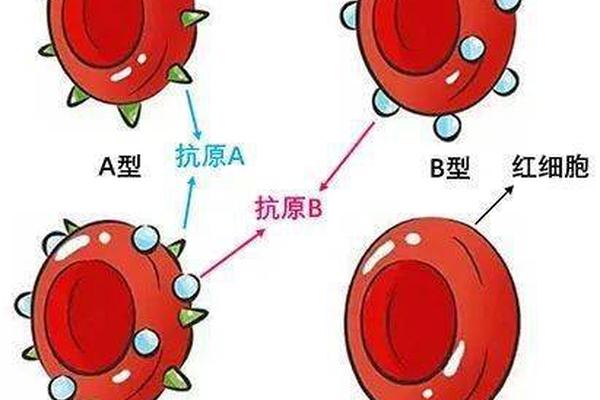

ABO血型系统的发现是人类医学史上的里程碑事件。1900年,奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳通过混合不同人的血清和红细胞,首次观察到血液凝集现象,并由此划分出A、B、O三种血型,其学生随后补充了AB型。这一发现不仅解决了输血安全难题,更揭示了血液中抗原与抗体的复杂关系。A型血作为系统中首个被明确分类的类型,其红细胞表面携带A抗原,血清中则存在抗B抗体。

基因研究表明,A型血的形成源于ABO基因的显性表达。在9号染色体上,IA等位基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,能将H抗原转化为A抗原。值得注意的是,A型血本身具有高度多样性,根据抗原表达强弱可分为A1、A2等20余种亚型,其中A1亚型占全球A型人群的80%以上。这种多样性不仅影响临床输血的安全性,也为人类迁徙和疾病研究提供了分子标记。

二、A型血的起源与进化

考古学与遗传学证据显示,A型血的出现与人类从向农耕社会的转型密切相关。约公元前2.5万至1.5万年间,中东及亚洲地区的人群因饮食结构改变(谷物比例增加),逐渐演化出适应新环境的A型血。与O型血祖先的强胃酸消化系统不同,A型血个体的胃蛋白酶分泌较弱,更适合以植物为主的饮食模式。

在迁徙路径上,携带A型基因的人群沿两条主要路线扩散:一支向欧洲中北部迁徙,形成日耳曼人等以A型为主的族群;另一支则向东进入日本列岛,使得现代日本A型血比例高达38%。分子人类学研究还发现,A型血与某些免疫特性相关——例如对和结核病的抵抗力较强,但更易患心血管疾病。这种进化优势与劣势的并存,印证了自然选择的复杂机制。

三、地理分布与族群特征

全球范围内,A型血呈现显著的地理梯度差异。欧洲中北部是A型血的高频区域,瑞典、德国等地比例超过40%;东亚的日本、韩国和中国黄河流域(如河南、山西)也形成A型聚集带,比例在30%-38%之间。相比之下,非洲撒哈拉以南地区和美洲原住民中A型血比例不足20%。这种分布模式与古代农业文明传播路径高度吻合,暗示A型血人群可能最早从事定居农耕。

在中国,A型血呈现“北高南低”的特征。最新大数据显示,北方省份如黑龙江(32.1%)、吉林(31.5%)的A型比例显著高于南方广东(25.8%)、广西(23.4%)。这种差异可能与历史上游牧民族南下带来的基因流动有关。值得注意的是,某些少数民族如羌族、土家族的A型比例高达35%,远超汉族平均水平,提示特殊历史迁徙事件的影响。

四、亚型研究与临床意义

A型血亚型的发现改写了传统血型认知。1911年,Von Dungern首次观察到A抗原表达减弱现象,后续研究确认A1和A2两种主要亚型占A型血群体的99.9%。A1亚型的红细胞同时携带A和A1抗原,而A2亚型仅有A抗原,抗原密度仅为A1的1/4。这种差异导致输血医学的重大变革——A2型患者若误输A1型血液,可能引发溶血反应。

临床实践中,A3、Ax等稀有亚型的鉴定尤为关键。例如A3型红细胞与抗A血清反应时呈现“混合视野凝集”,易被误判为O型;Ax型则需通过抗-AB血清检测才能确认。中国汉族人群中,A2亚型占比不足1%,但在某些遗传性疾病患者中,亚型变异频率显著升高,提示基因突变与环境压力的相互作用。

五、遗传规律与社会认知

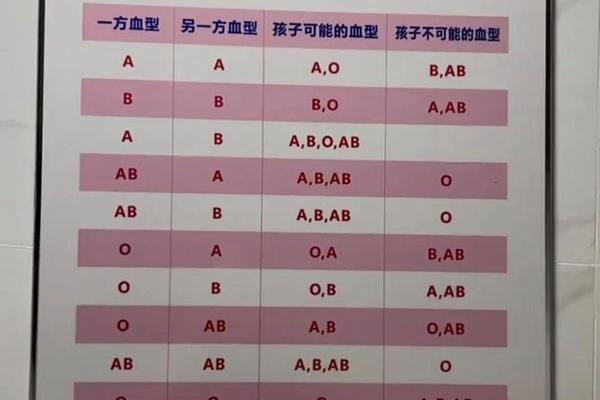

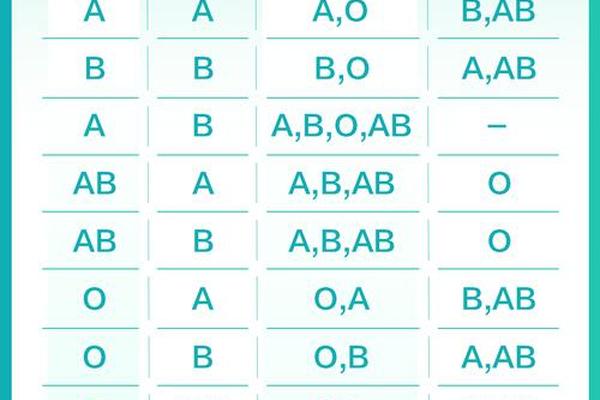

A型血的遗传遵循孟德尔定律,但存在特殊表现。当父母分别为AO和BO基因型时,子女可能呈现A型(25%)、B型(25%)、AB型(25%)或O型(25%)。近年来发现的CisAB型基因更打破传统认知——这种稀有基因型使AB型父母与O型配偶可能生育AB型后代。此类案例警示我们,简单化的血型亲子判定存在科学谬误,DNA检测才是金标准。

社会文化对A型血的解读充满矛盾。日本曾流行“A型人格论”,认为这类人谨慎、完美主义;而欧洲中世纪则将A型与忧郁气质相联系。现代医学研究部分验证了这些观察——A型血人群的皮质醇水平较高,心血管疾病风险增加17%,这与压力应对模式存在潜在关联。但学者强调,性格形成是基因与环境共同作用的结果,血型决定论缺乏严谨科学依据。

总结与展望

从采集者的基因突变,到现代医学的精密分型,A型血的演化史折射出人类适应环境的智慧。其在全球的地理分布暗藏文明迁徙密码,亚型多样性则揭示生命微观世界的精妙。未来研究需关注三个方向:一是A型血亚型与特定疾病的分子关联机制;二是古代DNA技术对血型起源路径的重建;三是基因编辑技术对稀有血型的临床应用探索。解开A型血的全部奥秘,或将重塑我们对人类进化与健康管理的认知图景。