血型a - a+a-血型是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 18:17:01

在医学史上,人类对血液的认知经历了从神秘到科学的蜕变。1900年,奥地利学者兰德施泰纳发现ABO血型系统,揭开了血液分类的序幕;40年后,Rh血型系统的发现进一步细化了血液的生物学特征。当我们谈论“A型血”时,其实包含着两个维度的定义:ABO系统中的A抗原表达,以及Rh系统中的D抗原存在与否。前者决定了“A型”的基础身份,后者则通过“+”或“-”的符号标记着更深层的生命密码。这种双重分类不仅影响着临床输血的生死抉择,更在遗传学、免疫学等领域持续引发科学探索。

一、ABO与Rh系统的双重划分

ABO血型系统是人类最早发现的血液分类标准,其核心在于红细胞表面抗原的类型差异。A型血个体的红细胞膜上存在A型抗原,血清中则天然携带抗B抗体,这种特性由9号染色体上的IA基因决定。根据国际血液学联盟数据,全球约32%人口属于A型血,但这一比例存在显著地域差异——东亚地区A型血占比达27%,而西欧则高达43%。

Rh血型系统的发现为血液分类增添了新的维度。1940年,科学家通过猕猴实验发现,约85%白种人红细胞表面存在D抗原(即Rh阳性),其余15%则为Rh阴性。当A型血与Rh系统结合,便衍生出A+(Rh阳性)和A-(Rh阴性)两种亚型。这种双重分类具有重要临床价值:A+血型在全球占比约34%,而A-仅占6%,这种稀有性使得A-血型成为血库管理的重点关注对象。

二、抗原与抗体的生理博弈

A+与A-血型的本质差异体现在分子层面。A+血型红细胞同时携带A抗原和D抗原,其抗原密度可达1.2×10^6个/红细胞,这种高密度表达增强了免疫识别特性。而A-血型虽缺失D抗原,但其A抗原的糖基化程度更高,分子结构呈现更复杂的支链形态,这种差异可能影响病原体附着效率。

在抗体层面,A-血型者血清中除天然抗B抗体外,一旦接触D抗原,会产生IgG型抗D抗体。这种获得性抗体能穿透胎盘屏障,这正是Rh阴性孕妇孕育Rh阳性胎儿时可能引发新生儿溶血病的根源。数据显示,未进行预防性治疗的Rh阴性产妇,第二胎发生溶血病的概率高达17%,而规范使用抗D免疫球蛋白后可降至0.2%以下。

三、输血医学的生死界限

临床输血中,A+患者可接受A+、A-、O+、O-四种血型,而A-患者仅能接受A-和O-血型。这种不对称性源于Rh抗体的强致敏性:据《输血医学杂志》统计,RhD不相容输血引发的急性溶血反应死亡率达18%,是ABO系统不相容的3倍。2023年东南大学团队突破性发现两种特异性酶,可在5分钟内将A型血转化为通用O型,这项技术或将彻底改变血源紧缺现状。

对于A-血型孕妇,胎母Rh血型不合监测已成为产前常规检查。最新《母胎医学指南》建议,Rh阴性孕妇在孕28周需注射300μg抗D免疫球蛋白,分娩后72小时内追加注射。这种被动免疫疗法可使胎儿红细胞在母体循环中被快速清除,有效预防致敏反应。数据显示,该方案使Rh溶血病发生率从1960年代的13%降至如今的0.03%。

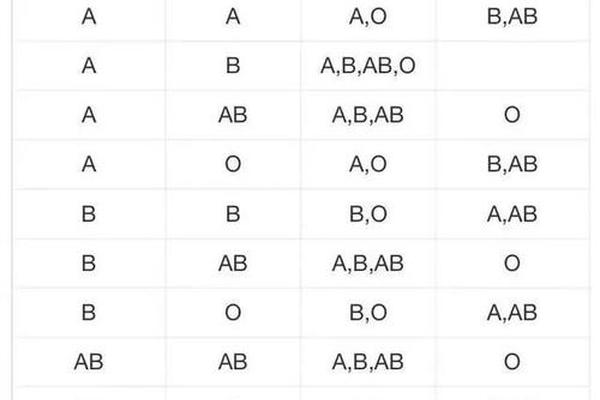

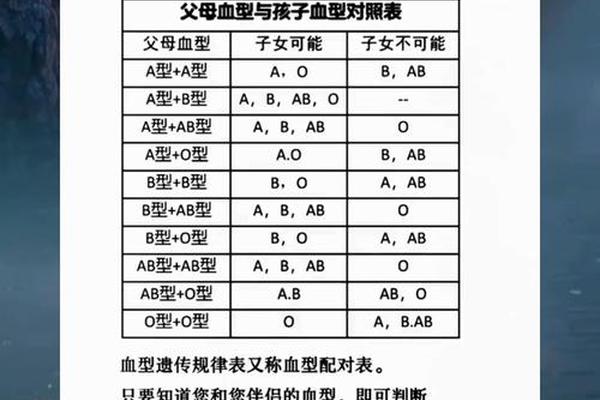

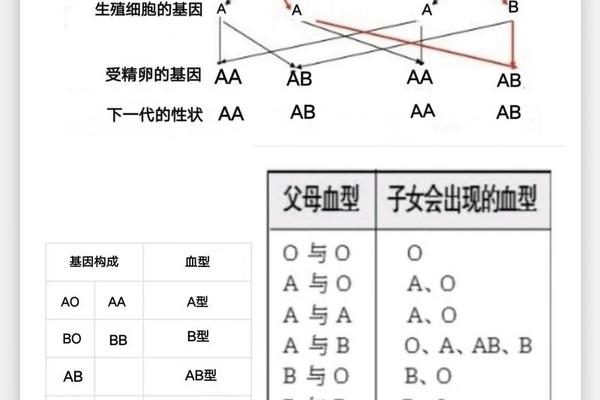

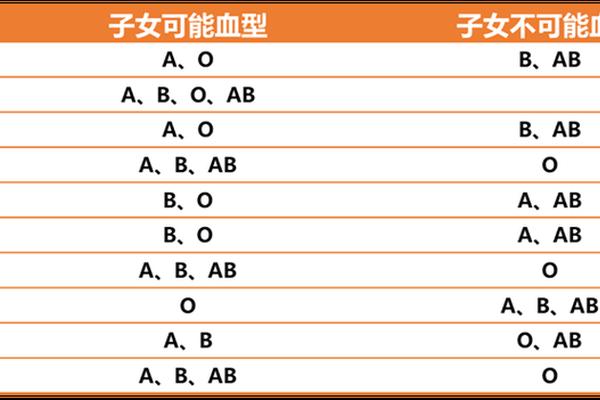

四、遗传图谱中的生命密码

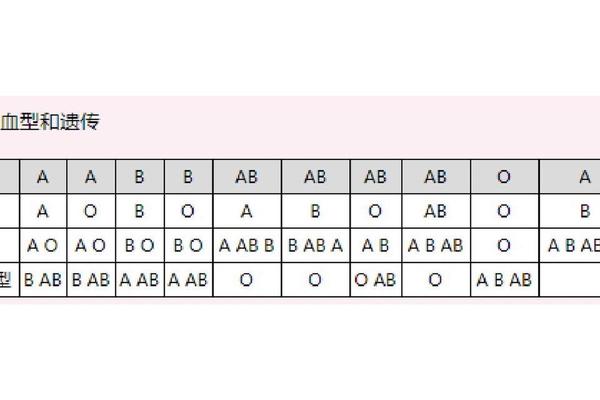

A型血的遗传遵循孟德尔定律,父母各提供一个等位基因(IA或i)。当父母分别为IAi和IBi时,子代可能出现AB型血,这种看似违反常识的现象实为基因显性表达的产物。Rh系统的遗传更具复杂性,D抗原阳性为显性性状,只有当父母双方均携带隐性d基因时,才会生育Rh阴性后代。基因测序显示,东亚人群Rh阴性基因频率仅0.3%,远低于高加索人群的15%。

血型基因的进化选择压力令人着迷。2020年新冠大流行期间,武汉学者发现A型血人群感染风险较其他血型高20%,而O型血具有保护效应。尽管该研究尚未通过同行评议,却引发了关于血型与病原体共进化的新思考。诺贝尔奖得主保罗·埃尔利希曾提出"侧链理论",认为血型抗原可能是远古人类应对特定病原体的免疫印记,这一假说在疟疾与达菲抗原的研究中已得到部分印证。

五、社会系统的应对策略

全球血库管理面临严峻挑战:A-血型仅占血源总量的2.4%,却承担着6%的临床需求。为此,日本建立Rh阴性献血者即时通讯系统,确保稀有血型2小时内响应;我国香港地区推行"自体血冷冻储存计划",允许Rh阴性孕妇提前储备分娩用血。基因编辑技术的突破更为血型转化带来曙光,CRISPR-Cas9系统已能在体外干细胞中敲除ABO基因,为人工通用血制备开辟新径。

公众教育同样至关重要。美国血库协会调查显示,仅38%的Rh阴性者知晓自身血型的特殊意义。我国2024年启动"血液认知提升工程",通过虚拟现实技术模拟输血反应场景,使献血者直观理解血型匹配的重要性。值得警惕的是,某些商业机构鼓吹"血型养生论",声称A型血需特定饮食,这类伪科学缺乏大规模队列研究支持,最新《柳叶刀》综述指出,血型与慢性病关联度普遍低于5%。

从兰德施泰纳的试管凝集到今天的基因编辑,人类对血型的认知已跨越百年。A+与A-的差异不仅是生物学标记,更是生命演化留下的密码本。在精准医疗时代,血型研究正从宏观表型转向分子机制探索:糖基转移酶的空间构象、红细胞膜脂质筏的抗原分布、表观遗传对血型表达的影响等,都将成为破解血液奥秘的关键。或许未来某天,人工通用血能彻底消除血型壁垒,但此刻,每个血型符号背后,仍承载着对生命的敬畏与守护。