熊猫血型父亲是a型血,熊猫血和A型结合生出的孩子

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-14 23:46:02

在血型遗传的奇妙世界里,每一个新生命的诞生都可能带来意想不到的基因组合。当一位拥有A型血的Rh阴性(俗称“熊猫血”)男性与A型Rh阳性的女性结合,他们孩子的血型不仅涉及ABO系统的显隐规则,更牵动着Rh系统的复杂遗传机制。这种特殊的基因交汇,既可能孕育出同样稀有的“熊猫血”后代,也可能在新生儿健康与未来成长中埋下需要警惕的医学伏笔。本文将通过遗传学原理与临床案例,深入解析这一特殊血型组合背后的科学逻辑。

一、血型遗传的双重密码

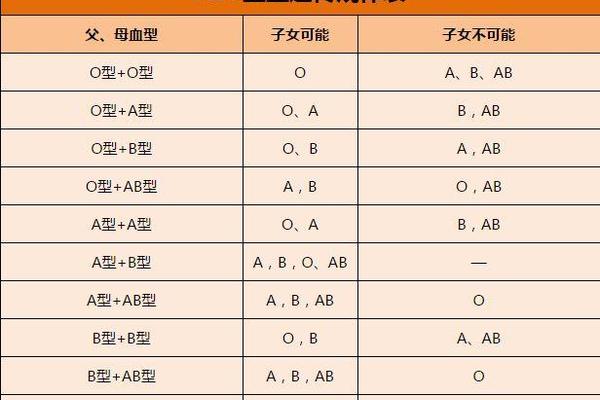

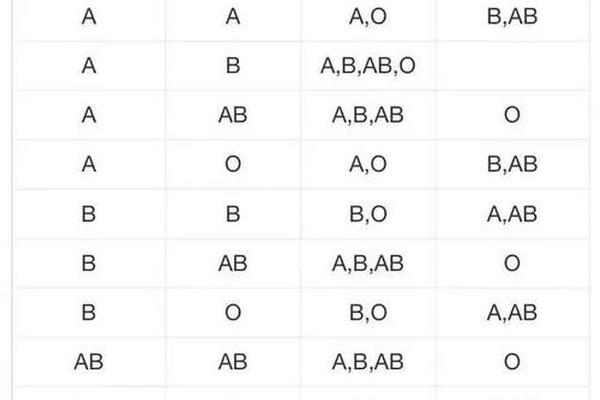

ABO血型系统与Rh血型系统是人类红细胞表面抗原的两套独立遗传体系。A型血的形成由父母双方传递的A、O基因决定,而Rh阴性血的产生则源于D抗原的隐性遗传特性。当父亲携带Rh阴性基因型(dd)且为A型血,母亲为Rh阳性(DD或Dd)且同为A型血时,孩子的ABO血型可能呈现A型或O型,而Rh血型则有概率继承父亲的阴性基因。

具体而言,若母亲的Rh基因型为Dd(杂合阳性),其与dd基因型的父亲结合,子代获得d基因的概率为50%。这意味着孩子有50%概率成为Rh阴性携带者。而如果母亲的Rh基因型为DD(纯合阳性),则无论父亲如何遗传,孩子都将呈现Rh阳性。这种遗传规律解释了为何“熊猫血”父亲与普通血型母亲可能生育出Rh阴性或阳性的后代。

二、溶血症风险的辩证分析

在母婴Rh血型不合的经典案例中,Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时可能引发新生儿溶血。但本案例的特殊性在于,父亲是Rh阴性而母亲是Rh阳性,这种反向组合颠覆了传统风险模型。当胎儿遗传父亲的dd基因成为Rh阴性时,其与Rh阳性母亲的血型完全相容,不会产生抗体攻击风险。

但若胎儿继承母亲的D基因呈现Rh阳性,此时需注意两个潜在风险:其一,若母亲存在罕见的D抗原抗体(如既往输血史引发),可能引发胎儿溶血;其二,女性胎儿未来怀孕时若配偶为Rh阳性,其作为Rh阴性个体可能面临传统意义上的溶血风险。临床数据显示,此类组合导致新生儿溶血的发生率不足0.1%,但仍需在孕期进行抗体筛查。

三、输血医学的特殊考量

对于继承父亲Rh阴性基因的孩子,其终生需遵循特殊的输血原则。新生儿期若需换血治疗,应选择Rh阴性且ABO相合的血源,避免抗体致敏。进入成年后,女性个体更需严格遵循Rh阴性输血规范,因为抗D抗体的产生可能引发流产或死胎。值得关注的是,这类人群在紧急输血时可接受Rh阳性血液,但需配合抗体清除治疗,该决策需权衡生命危险与远期健康影响。

在血源保障方面,我国Rh阴性血型储备仅占血库总量的0.4%,地域分布极不均衡。建议家长在孩子出生后即建立血型档案,与地方血站保持联系,必要时可参与“熊猫血”互助组织。部分三甲医院已开展自体血储存服务,为择期手术提供安全保障。

四、全生命周期的健康管理

从新生儿期的黄疸监测到育龄期的妊娠指导,这类特殊血型组合的后代需要定制化的健康管理方案。婴幼儿阶段需重点防范ABO溶血性黄疸,尽管父母同为A型血降低了此类风险,但仍有0.5%概率因亚型变异引发轻微溶血。青春期后,建议女性定期检测Rh抗体效价,婚前检查应包含配偶Rh血型筛查。

基因检测技术的进步为精准预防提供了新路径。通过孕前基因分型,可准确判断父母的Rh基因型(DD/Dd/dd),从而量化胎儿Rh阴性概率。第三代试管婴儿技术甚至能筛选胚胎血型,为有严重溶血病史的家庭提供解决方案。但这些技术的争议与可及性差异,仍是医学界亟待探讨的课题。

当“熊猫血”与A型血在生命之初相遇,既创造了稀有血型延续的可能,也编织出复杂的医学防护网络。通过解析ABO-Rh双系统遗传规律,我们认识到约25%的此类夫妻可能孕育Rh阴性后代,这类孩子需要从出生起建立贯穿终身的血型健康管理。未来研究应聚焦于基因编辑技术在血型适配中的应用,以及人工智能在稀有血型供需匹配中的突破。每一个“熊猫血”新生命的诞生,都在提醒我们:在尊重遗传多样性的构建更完善的血液安全保障体系,是人类共同的责任。