o型和a型血型溶血症(血型亲子鉴定对照表)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-16 03:29:02

人类血型系统是遗传学与临床医学交叉的重要领域,其研究不仅关乎个体健康,更涉及家族遗传特征的传递。当父母分别为O型与A型血时,新生儿可能面临ABO溶血症的风险,这一现象与血型遗传规律密切相关。通过血型亲子鉴定对照表,我们能够预测子女的血型概率,但生物学机制的复杂性常使实际案例超出常规认知,这既体现了遗传学的精妙,也凸显了医学干预的必要性。

一、血型遗传的基本规律

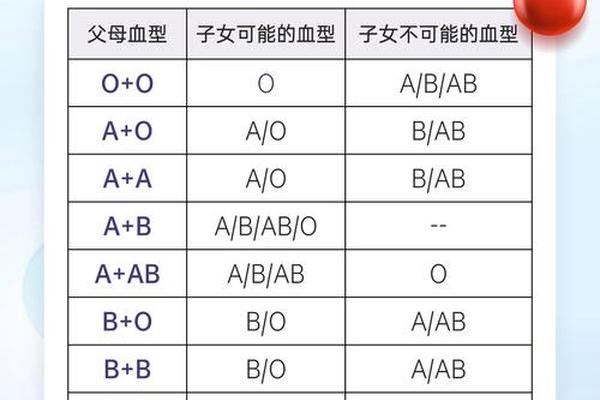

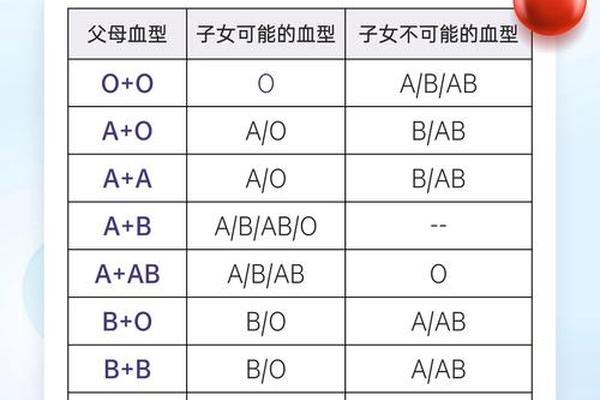

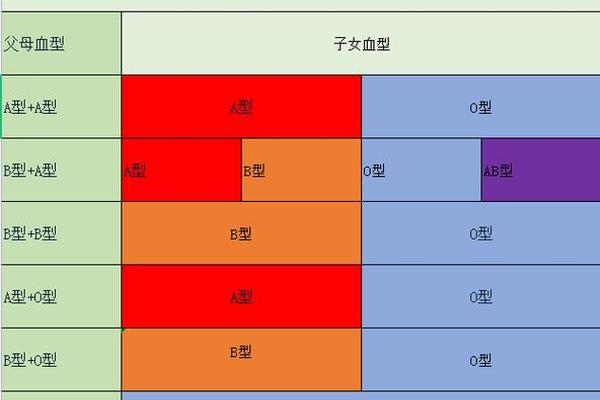

ABO血型系统由IA、IB、i三个等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。O型血个体的基因型为ii,A型血则可能为IAIA或IAi组合。当O型(ii)与A型(IAIA或IAi)结合时,子女将继承父母各一个等位基因:从O型父方只能获得i,从A型母方可能获得IA或i。子女血型可能为IAi(A型)或ii(O型)。

血型亲子鉴定对照表显示,O型与A型父母的子代血型概率为A型50%、O型50%。这种概率分布源于母方IA基因的杂合性——若母方为纯合型IAIA,子女必为A型;若为杂合型IAi,则有50%概率传递i基因。遗传规律的数学表达虽简明,但在实际临床中可能因基因重组、突变等因素出现偏差。

二、ABO溶血症的发生机制

当O型血母亲孕育A型胎儿时,母体血液中的抗A抗体(IgG)可能通过胎盘进入胎儿循环系统。这些抗体与胎儿红细胞表面的A抗原结合,引发补体介导的溶血反应,导致红细胞破裂。据统计,约15%的O型血孕妇会产生足量IgG抗体引发临床可见的溶血。

溶血程度受抗体效价与胎儿代偿能力双重影响。轻度溶血仅表现为黄疸,重度则可能导致贫血、肝脾肿大甚至核黄疸。值得注意的是,首胎发生严重溶血的概率较低,因母体初次免疫反应较弱,但随着妊娠次数增加,抗体效价可能累积性升高,增加后续胎儿风险。

三、亲子鉴定的科学依据与局限

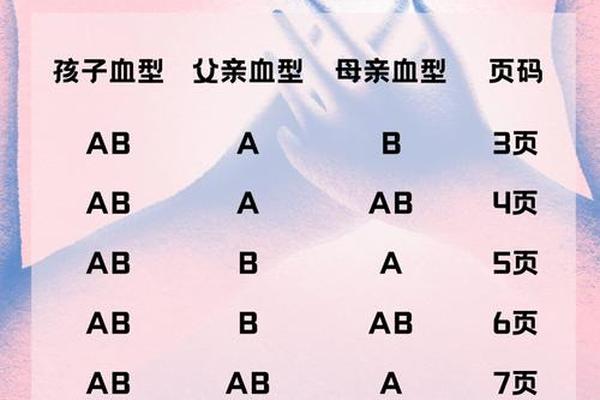

血型对照表作为基础筛查工具,其设计基于孟德尔遗传定律。对于O型与A型组合,表格明确排除了B型和AB型的可能性。这种排除法在99%的案例中有效,但特殊遗传现象可能打破常规:如孟买血型个体因缺乏H抗原,常规检测显示为O型,实则携带A或B基因;又如顺式AB基因突变可使AB型父母生育O型子女。

分子生物学的发展为精准鉴定提供新路径。DNA测序技术可直接检测ABO基因型,避免血清学检测的误差。2019年《中华医学遗传学杂志》研究显示,在120例血型矛盾案例中,基因检测纠正了28%的血清学分型错误。这提示传统对照表需结合现代技术提升准确性。

四、临床管理中的挑战与对策

产前监测体系已形成三级防御网络:孕早期进行血型抗体筛查,孕中期通过超声监测胎儿大脑中动脉血流速度预测贫血,孕晚期采用脐带血穿刺评估溶血程度。光照疗法仍是新生儿黄疸的首选干预,其通过异构化胆红素加速排泄,有效率可达85%。

预防策略呈现主动免疫特点。Rh阴性孕妇常规注射抗D免疫球蛋白的实践,为ABO溶血预防提供借鉴。近年研究探索口服益生菌调节母体免疫耐受,动物实验显示可降低抗体效价30%。这些创新疗法将风险管理从产后救治前移至孕前干预。

五、未来研究方向与社会意义

基因组学与人工智能的融合正在重塑血型医学。2024年《自然·医学》报道的深度学习模型,通过分析母体血液游离DNA,可提前12周预测溶血风险,准确率达92%。这类技术突破将推动个性化医疗发展,实现从群体概率预测到个体精准评估的跨越。

社会认知层面仍需加强科普教育。调查显示,仅38%的育龄夫妇了解血型不合的潜在风险。建立覆盖孕前咨询、产前诊断、新生儿救治的全链条服务体系,是降低溶血致残率的关键。正如世界卫生组织所强调:"每一个可预防的残疾案例,都是现代医学未完成的使命。

血型系统的研究揭示了生命密码的精妙,也警示着自然法则的严苛。在O型与A型组合的家庭中,科学认知与技术创新如同双螺旋结构,既守护着新生命的健康诞生,也推动着人类对自身遗传奥秘的持续探索。未来,随着表观遗传学与纳米医学的进步,我们有望在分子层面改写溶血病的干预范式,让更多家庭免受血型冲突的困扰。