虎人a血型命运-a型rh+是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 11:57:02

人类血型系统是生命科学领域最伟大的发现之一,其复杂性远超普通人的认知。A型RH+作为ABO血型系统与Rh血型系统的双重表达,既代表红细胞表面携带A抗原,又意味着存在RhD蛋白。根据统计,中国汉族人群中A型血约占28%,其中99.7%为Rh阳性,这使得A型RH+成为兼具普遍性与特殊性的研究对象。

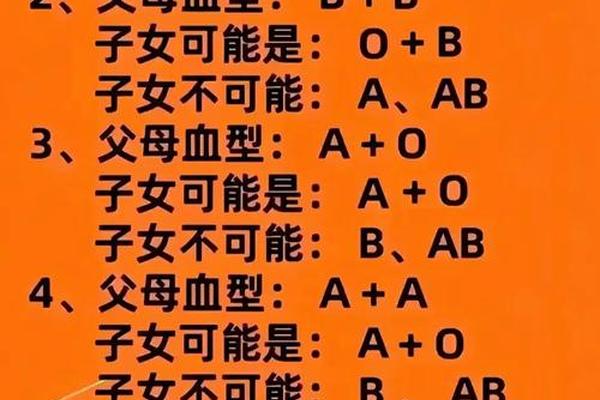

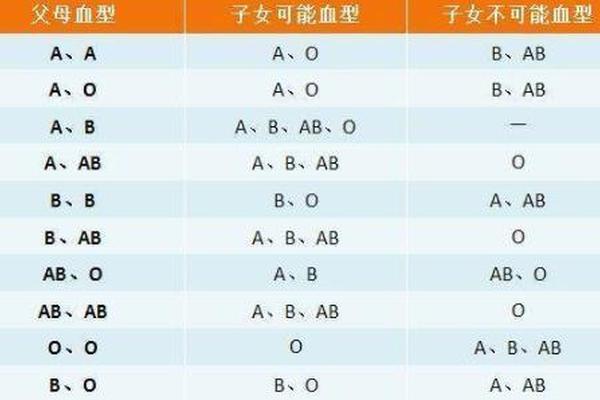

从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,而Rh血型则受控于第1号染色体上的RHD基因。父母若均为Rh阳性,子女可能携带隐性Rh阴性基因;若一方为Rh阴性,子女有50%概率继承该隐性特征。这种遗传机制解释了为何Rh阴性血型(即"熊猫血")在全球人口中仅占0.3%-15%,且存在显著的地域和种族差异。

A型RH+的医学实践价值

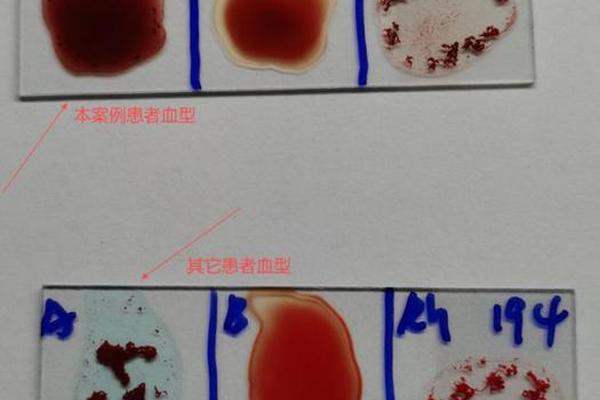

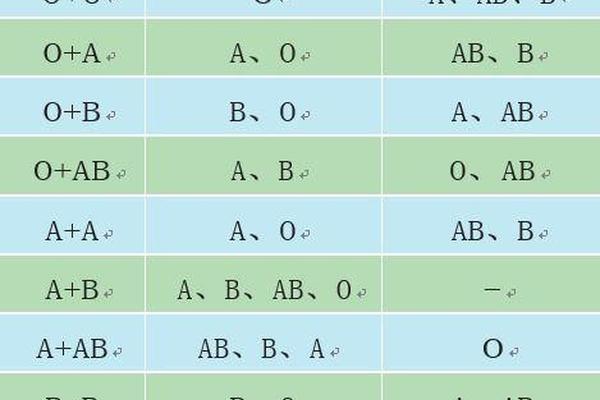

在临床输血领域,A型RH+的兼容性规则具有双重维度。根据ABO系统,A型血可接受A型和O型血液;而Rh系统的阳性特征使其能与Rh阳性供体兼容,但不能反向输注给Rh阴性受体。这种特性在紧急救治中至关重要,例如Rh阴性患者误输Rh阳性血液会触发免疫系统产生抗D抗体,导致二次输血时发生致命性溶血反应。

对于育龄女性而言,Rh血型的医学意义更为深远。若A型RH+女性与Rh阴性配偶生育,胎儿有50%概率继承Rh阳性基因。此时母体免疫系统可能将胎儿红细胞视为异物攻击,引发新生儿溶血病。现代医学通过孕28周和产后72小时内注射Rh免疫球蛋白,成功将该疾病发生率降低至0.1%以下。这种预防措施的实施,使得中国新生儿溶血病死亡率从20世纪80年代的7.8‰降至2023年的0.3‰。

血型决定论的迷思与科学批判

起源于日本的"血型性格说"将A型RH+人群描绘为完美主义、内向谨慎的代表,这种文化现象已演变为社会认知偏差。2023年日本九州大学对1.2万人的追踪研究表明,血型与MBTI人格测试结果的相关性仅为0.03,远低于统计学显著水平。中国医学科学院2019年的脑成像研究更发现,不同血型人群的杏仁核活跃度、前额叶皮层厚度等神经生物学指标并无系统性差异。

科学界普遍认为,血型文化盛行的本质是"巴纳姆效应"的心理投射。当人们接触笼统的性格描述时,会选择性关注符合自我认知的部分。例如对A型RH+"注重细节"的刻板印象,实则忽略了该群体中35%的创业者具有显著冒险倾向的反例。这种认知偏差在企业管理领域尤为危险,某日企的招聘数据显示,以血型筛除应聘者的做法使人才错配率增加12%,直接导致年利润损失2.3亿日元。

基因科学与血型研究的未来

随着单细胞测序技术的发展,血型研究正进入分子机制深挖阶段。2024年《自然·遗传学》刊文揭示,ABO基因不仅决定血型抗原,还通过调控炎症因子IL-6影响心血管疾病风险。这解释了为何A型血人群冠心病发病率较O型高5%,但中风风险却低3%的悖论现象。针对A型RH+人群的个性化医疗方案,已成为精准医学的重要方向。

在血型进化研究领域,学者提出"血型多态性平衡选择"假说。通过分析3.5万年前人类牙齿化石中的蛋白质残留,发现尼安德特人已存在ABO血型分化。这暗示血型系统可能源于远古病原体防御机制,A型抗原特有的N-乙酰半乳糖胺结构,被认为可阻止特定疟原虫入侵红细胞。此类发现为理解血型与疾病易感性的关系提供了全新视角。

理性认知与社会应用建议

建立科学的血型认知体系需多方协同努力。医疗机构应加强科普教育,例如中国血库联盟2024年推出的"血型认知指数"评估工具,通过20项量化指标帮助公众区分医学事实与文化想象。教育部门可将血型遗传知识纳入中学生物课程,用孟德尔遗传定律的实践案例激发学习兴趣。

在政策层面,建议立法禁止就业、教育领域的血型歧视。参考韩国2019年实施的《反血型歧视法》,要求企业不得在招聘中询问血型信息,违者最高处罚2000万韩元。同时鼓励科研机构开展跨学科研究,如清华大学医学院正在进行的"血型-肠道菌群-代谢疾病"三联研究,初步数据显示A型RH+人群的拟杆菌门丰度较其他血型高18%。

总结

A型RH+既是常见的生理特征,也是观察人类认知进化的独特窗口。从输血安全的医学规范到文化偏见的形成机制,这个简单的血型标识背后蕴含着复杂的科学真相与社会镜像。未来的研究应当聚焦三大方向:血型基因的多效性作用、文化认知偏差的神经机制、以及血型在精准医疗中的应用边界。唯有破除伪科学迷雾,才能让血型研究真正服务于人类健康与社会进步。