A血型A血型结合生的孩子血型,血型亲子鉴定对照表

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 00:52:02

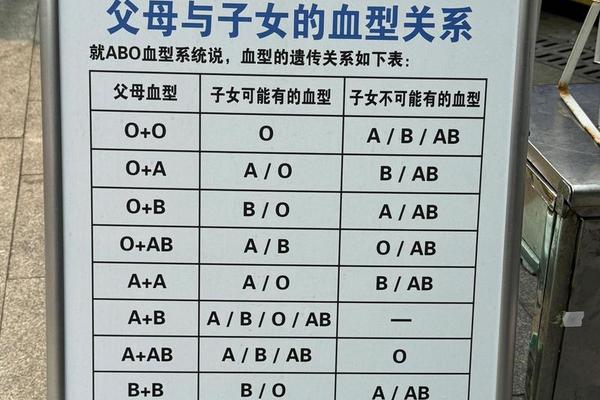

在人类遗传学中,血型系统是揭示亲子关系的重要线索之一。以父母均为A型血的组合为例,根据ABO血型遗传规律,其子女的血型可能为A型或O型,而绝不会出现B型或AB型。这一现象源于A型血的基因型多样性——父母可能携带AA或AO的隐性组合,通过遗传规律将显性基因A或隐性基因O传递给下一代。血型亲子鉴定对照表正是基于此类遗传规律构建的科学工具,既为家庭提供参考,也为法医学和医学输血领域奠定基础。

血型遗传的生物学基础

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。其中,IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血个体的基因型可能是纯合型(IAIA)或杂合型(IAi),而O型血只能表现为隐性纯合型(ii)。当父母均为A型血时,若双方均为IAi基因型,子女将有25%的概率继承两个i基因,表现为O型血;若父母一方为IAIA,则子女必然携带至少一个A基因,表现为A型血。

奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳于1900年首次发现ABO血型系统,并提出抗原与抗体的免疫反应原理。后续研究表明,A抗原的形成依赖于α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的活性,而该酶的缺失会导致H抗原无法转化为A抗原,从而形成O型血。这一分子机制解释了为何A型父母可能生育O型子女,同时也揭示了血型遗传的复杂性。

亲子鉴定对照表的应用逻辑

血型亲子鉴定对照表的核心功能是排除不可能的血型组合。例如,父母均为A型时,子女的血型只能是A型或O型,若出现B型或AB型,则可直接否定生物学亲子关系。这种排除法在法医学中具有重要价值,例如在20世纪早期的“滴血认亲”实践中,血型检测曾是初步筛查手段。

对照表的局限性同样显著。其仅适用于ABO系统,而人类还存在Rh、MN等30余种血型系统。极少数基因突变或特殊血型(如孟买型)可能导致例外情况。例如,孟买型个体因缺乏H抗原,即使携带A或B基因,也无法表达对应抗原,可能造成亲子血型与遗传规律不符。现代亲子鉴定已转向DNA检测技术,通过分析STR位点实现99.99%的准确性。

科学验证与社会认知的冲突

尽管血型对照表被广泛传播,公众对其认知仍存在误区。部分人误认为“血型相同即亲生”,甚至因子女血型与预期不符引发家庭矛盾。事实上,A型父母生育O型子女完全符合遗传规律,而B型父母也可能因携带隐性O基因生育O型后代。

从统计学角度看,中国O型血人群占比高达41%,A型血占28%。这意味着在A型家庭中,子女为O型的概率并非罕见。文化因素加剧了认知偏差——某些地区认为O型血代表“纯净”,而AB型被视为“混合”,这些观念缺乏科学依据。科学传播需强调:血型仅能作为排除亲子关系的工具,而非确认依据。

未来研究方向与技术革新

当前研究正从单一血型系统向多系统联合分析拓展。例如,Rh血型与ABO系统的联合检测可提高非父排除率。基因编辑技术的进步也为血型研究提供新思路,2019年日本学者成功将A型红细胞转化为O型,为通用型输血奠定基础。

在亲子鉴定领域,全基因组测序技术的成本下降使其逐渐普及。相较于传统血型分析,DNA检测可追溯数代遗传信息,甚至预测疾病风险。问题随之浮现——例如基因隐私保护与数据滥用风险。未来需在技术创新与社会之间寻求平衡。

总结与建议

血型遗传规律揭示了生物学亲子关系的冰山一角,但其局限性要求我们理性看待对照表的功能。对于A型血父母而言,子女血型为A或O型是正常现象,而非常规认知中的“异常”。在司法鉴定和医学实践中,DNA检测已成为金标准,血型分析则作为辅助工具存在。

未来的研究方向可聚焦于多血型系统联合分析、基因编辑技术的临床应用,以及遗传学知识的公众普及。建议家庭在面临血型相关疑虑时,优先选择权威机构的DNA检测,避免因信息不对称导致误解。科学探索永无止境,唯有以开放态度拥抱技术革新,才能更精准地解读生命的遗传密码。