a血型发源地-什么血型才是纯汉族人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-17 05:10:02

在华夏文明漫长的历史进程中,血型分布与民族迁徙始终呈现复杂交织的图景。A型血作为中国南方的主要血型之一,其起源常被追溯至古代农耕民族。考古学与人类学研究显示,长江流域的楚文化、苗瑶族群等早期农耕社会群体中,A型血比例显著高于北方游牧地区。这一现象与农耕社会对稳定秩序的追求不谋而合——A型血群体常被描述为注重规则、擅长精细劳作,这与水稻种植等需要长期规划与协作的农业生产模式形成深层呼应。

值得注意的是,A型血并非单一民族专属标记。分子人类学研究发现,南方A型血基因中既包含古羌人东迁的遗传成分,也融合了百越族群的基因特征。例如广西甑皮岩遗址出土的古人骨DNA分析显示,早期华南居民已存在A型血遗传标记,印证了A型血在长江以南的悠久历史。这种血型分布格局的形成,既是地理隔离的结果,也是稻作文明传播过程中基因交流的产物。

纯正汉族血型的科学迷思

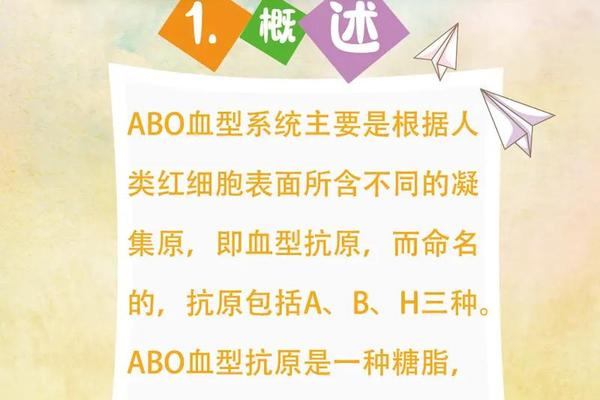

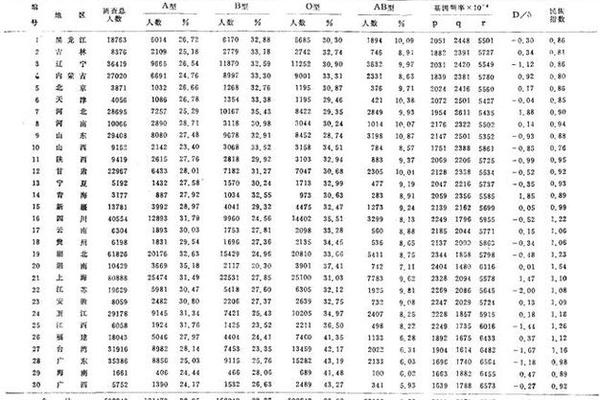

关于“纯汉族人”的血型争议,本质是基因多样性与文化认同的碰撞。从遗传学角度看,ABO血型系统仅由9号染色体上的单一位点决定,无法完整反映民族基因全貌。研究数据显示,现代汉族O型血占比约40%,A型30%,B型20%,AB型10%,这种多元构成恰恰印证了民族融合的历史轨迹。所谓“纯种”概念在生物学上已被证伪——即便是中原地区的O型血群体,其线粒体DNA中也检测到匈奴、鲜卑等北方族群的遗传印记。

历史文献与基因谱系研究共同揭示,五胡乱华、蒙元南下等重大人口迁徙事件,彻底改变了华北地区的血型结构。以山西陶寺遗址为例,青铜时代居民O型血占比达55%,而当代该地区B型血比例已上升至28%,这种变化与北魏时期鲜卑族的大规模南迁存在显著关联。将特定血型与民族纯粹性挂钩,本质上是对动态基因流动的静态误读。

血型溯源的技术突破与局限

现代分子生物学为血型起源研究提供了新视角。对ABO基因外显子的测序发现,中国汉族O型血中存在8种亚型,其中O01和O02等位基因占比超过97%,这些变异与蒙古人种特有的基因突变模式高度吻合。而A型血的抗原决定簇分析显示,其C467T位点突变频率在华南族群中显著高于北方,暗示着该血型可能诞生于长江流域的特定生态环境压力下。

然而技术手段仍存在解释盲区。例如AB型血作为A、B基因重组产物,理论上应均匀分布于混居区,但实际统计显示其在川藏走廊的集中度高达15%,远超全国平均水平。这种异常分布提示,除基因流动外,自然选择可能通过疟疾抗性等机制对血型分布施加了潜在影响。由此可见,血型溯源需要综合考古学、历史气候学与群体遗传学的多维证据链。

民族认同超越生物决定论

将血型作为民族纯粹性标尺的思潮,折射出对文化共同体本质的认知偏差。从东晋衣冠南渡到明清湖广填四川,汉民族的定义始终以文化认同而非血缘为标准。DNA研究证实,自称“纯种汉族”的客家人群体中,其Y染色体南方原住民成分占比达52%,远超北方汉族。这种基因与文化身份的背离,恰恰证明民族是历史建构的产物。

当前学界更关注血型与疾病易感性的关联。例如A型血人群对胃癌、心血管疾病的较高风险,可能与古代农耕饮食中发酵食品摄入有关。这类研究将血型差异转化为公共卫生资源,相比虚无缥缈的“血统论”,无疑具有更强的现实意义。

总结与展望

血型分布犹如刻录民族迁徙的生物碑文,A型血在南方的优势折射出稻作文明的空间记忆,而O型血的中原集中性则留存着早期华夏族群的基因残影。然而在分子人类学已能精准追溯Y染色体单倍群的今天,执着于用血型界定民族纯粹性,无异于以管窥天。未来研究应聚焦三大方向:一是建立历代人口基因数据库,动态还原血型演变轨迹;二是深化血型抗原的免疫功能研究;三是警惕血型决定论对社会认知的扭曲,毕竟民族的生命力在于文化包容,而非基因“纯度”。正如《华阳国志》所载:“民杂羌渝,风俗淳厚”,这种多元共生的智慧,才是中华文明传承的真谛。