a血型换到b血型 a型血加b型血等于什么血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 16:00:02

人类对血型的探索始终在医学与遗传学的交叉领域掀起层层涟漪。从输血治疗到器官移植,血型匹配是维系生命的关键锁链,而近年来科学家突破性地实现了A/B型血向O型血的转化,使得“万能血”的获取路径更加多元。与此A型与B型血的结合所衍生的遗传可能性,也成为解开生命密码的重要切口。这两个看似独立的方向,共同指向人类对血液奥秘更深层次的掌控。

一、A型与B型血的遗传规律

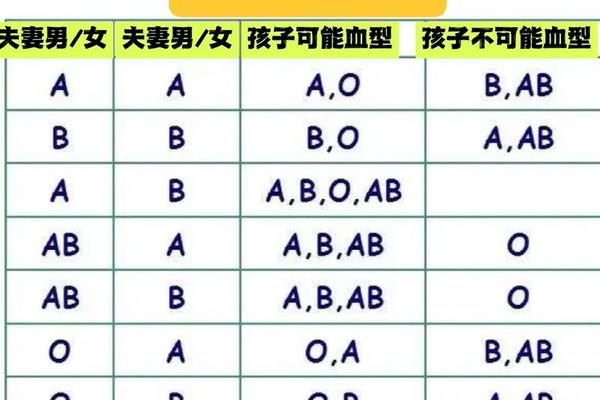

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血的基因型可能是显性纯合子(IAIA)或杂合子(IAi),B型血同理表现为IBIB或IBi。当A型(IAi)与B型(IBi)结合时,子代可能呈现四种血型:IAIB(AB型)、IAi(A型)、IBi(B型)、ii(O型),每种概率均为25%。这源于精卵结合时等位基因的随机分离,例如携带i基因的父母可能将隐性基因传递给后代,形成O型血。

但遗传规律存在特殊例外。孟买型个体因缺乏H抗原前体,即使携带A/B基因也无法表达相应抗原,其表面检测呈现O型特征。若父母一方为孟买型,子代可能出现看似违反常规的血型组合。亚型变异如A2型因抗原表达微弱,可能被误判为O型,导致血型遗传推断偏差。这些罕见案例提醒我们,血型鉴定需结合基因检测才能确保准确性。

二、血型转换的科学突破

将A/B型血转化为O型血的核心在于去除红细胞表面抗原。丹麦技术大学的研究团队从嗜黏蛋白阿克曼菌中提取的酶组合,可精准剪切A抗原的N-乙酰半乳糖胺和B抗原的半乳糖,使红细胞回归H抗原基础状态,实现向O型血的转化。这种“分子手术刀”技术相比20世纪80年代使用的咖啡豆α-半乳糖苷酶,效率提升30倍,且能处理此前难以清除的扩展型抗原。

临床试验验证了转化血液的安全性。2000年哈佛医学院将改造后的O型红细胞输注给21名患者,结果显示血红蛋白水平与天然红细胞无异,仅有5例出现短暂抗体滴度升高。2022年剑桥大学更进一步,成功将捐赠肾脏的A型转为O型,为器官移植开辟新路径。这些成果标志着血型转换从实验室走向临床应用的重大跨越。

三、临床应用与现存挑战

转化O型血可显著缓解血库压力。据统计,O型血仅占全球人口的37%,但在紧急输血中需求量高达45%。通过酶处理技术,A/B型血库存可即时转化为通用型血液,尤其对Rh阴性等稀有血型群体具有救命意义。研究预测,该技术全面应用后,输血匹配失败率将下降60%。

但技术瓶颈依然存在。A型抗原存在20余种亚型,其复杂分支结构导致单一酶难以完全清除。转化过程中可能残留微量抗原片段,引发敏感患者免疫反应。最新研究表明,联合使用内切糖苷酶与外切糖苷酶可提升清除率,但成本较传统采血增加4倍。科学家正通过蛋白质工程改造酶结构,试图在效率与成本间寻找平衡点。

四、未来展望与思考

血型研究的下个前沿指向多系统整合。当前技术仅针对ABO系统,而Rh、Kell等其他43个血型系统的转化尚未突破。基因编辑技术CRISPR为永久性血型改造提供可能,例如敲除ABO基因或植入O型等位基因。但这类干预涉及生殖细胞修改,可能引发不可预见的遗传风险。

从生命角度看,血型转换模糊了天然与人工的界限。当O型血可通过工业化生产获取,是否会导致稀有血型捐献积极性下降?如何界定转化血液的生物归属权?这些问题需要医学界、学家与社会公众共同探讨,在技术进步与人文关怀之间构建动态平衡。

透过血型遗传与转化的双棱镜,我们既看到生命密码的精妙设计,也惊叹于人类破解自然法则的智慧。当科学家用酶分子重写红细胞的身份标签,当遗传学家在基因图谱中追踪血型轨迹,这些探索不仅拓展了医学的边界,更深刻揭示了生命科学中确定性与可能性的永恒辩证。未来,随着多组学技术与合成生物学的融合,人类或将实现血液的完全人工合成,但那一天来临之时,我们仍需谨记:每一滴血液背后,都是对生命奥秘的敬畏与谦卑。