a血型食谱—a+和a血型一样吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 20:39:01

在探讨血型与饮食的关系时,A型血人群的饮食建议常引发争议,而“A+血型是否与A型血适用同一食谱”的问题更让许多人困惑。随着“血型饮食法”的流行,A型血被描述为适合素食的群体,但这一理论背后的科学性与普适性仍需深入分析。本文将从血型分类基础、饮食理论争议、营养学证据及个体差异等角度,探讨A+血型与A型血饮食需求的异同。

一、血型分类的生物学基础

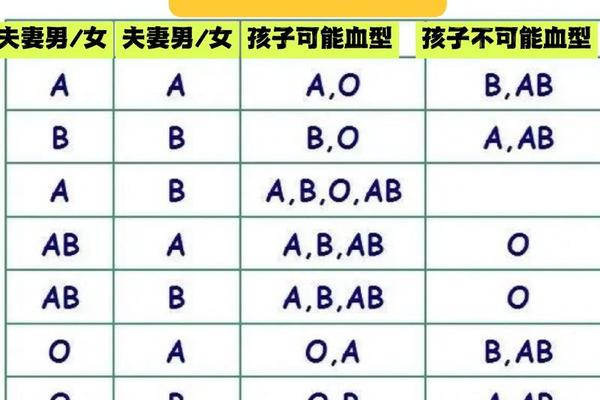

血型系统的核心差异源于红细胞表面抗原的不同。ABO血型系统将人类血液分为A、B、AB、O四类,其中A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体。而Rh血型系统则根据D抗原的存在与否分为阳性和阴性,因此“A+”代表A型血且Rh阳性,“A型血”通常仅指ABO系统中的分类。从生物学角度看,A+血型属于A型血的细分类型,两者在ABO系统特征上完全一致,区别仅在于Rh血型系统的D抗原存在与否。

现有血型饮食理论主要基于ABO系统,未将Rh血型纳入考量。支持者认为,ABO血型与人类进化阶段的饮食模式相关:A型血对应农耕文明,适应植物性饮食;O型血对应文明,偏好动物蛋白。但这一假说存在逻辑漏洞——分子进化研究表明,A基因和O基因几乎同时出现,而非存在明确的时间序列。Rh血型作为独立系统,其抗原特征与消化吸收功能无直接关联,因此“A+”与“A型”在饮食适应性上不应存在本质差异。

二、饮食理论的科学争议

“血型饮食法”自1996年由彼得·达达莫提出后,长期处于科学争议中。支持者援引植物血凝素理论,认为不同血型对特定食物成分的敏感性不同,例如A型血者应避免动物蛋白以防止血液凝集。但2018年《美国临床营养学杂志》的研究表明,在近千名超重者中,遵循血型饮食的减肥效果与血型无统计学关联。加拿大研究团队更发现,所谓的“A型饮食”(即素食)对心血管指标的改善作用,与受试者实际血型无关,而是素食本身带来的益处。

针对A型血人群的争议尤为突出。部分研究认为A型血者胃酸分泌较弱,更适合低脂高纤饮食,但这一结论并未得到普遍验证。例如,日本学者发现,同为A型血人群,城市居民与农村居民的消化酶活性差异可达30%,提示环境因素可能比血型更具影响力。Rh血型对饮食的影响从未被纳入研究范畴,使得“A+血型需特殊饮食”的说法缺乏理论基础。

三、营养学视角的实证分析

从营养需求角度看,A型血者的生理特征需具体分析。A型血人群中存在MNS、Kell等30多种次要血型系统差异,这些抗原系统的多态性可能比ABO血型更影响营养代谢。例如,携带Lewis抗原阴性表型的A型血者,其乳糖酶活性普遍较低,这与ABO血型无关。将饮食建议仅基于ABO系统分类,可能忽略更关键的个体化因素。

现有饮食建议的矛盾性也值得关注。部分指南推荐A型血者多食豆类补充植物蛋白,但约15%的A型血人群存在豆类过敏原IgE阳性反应。反观地中海饮食模式——强调全谷物、橄榄油和鱼类——被证实对A型血人群的心血管保护作用,实则源于其抗炎特性,而非血型适配性。这说明优质饮食模式的普适价值,可能超越血型理论的局限。

四、个体差异与饮食实践

基因测序技术的进步揭示了血型理论的片面性。全基因组关联研究(GWAS)发现,影响营养代谢的基因位点中,仅0.3%与ABO基因簇相关。例如,FTO基因变异导致的肥胖风险,在A型血人群中呈现显著异质性。这意味着,制定饮食方案时需综合考虑肠道菌群、代谢综合征、运动习惯等多重因素,而非单一依赖血型标签。

在实践中,A+血型者更应关注Rh阳性带来的临床意义。虽然Rh血型不影响日常饮食,但在妊娠、输血等医疗场景中,Rh阳性者需特别注意抗体筛查。营养学家建议,无论A型或A+血型,均应遵循《中国居民膳食指南》的核心原则:每日摄入12种以上食物,控制盐油糖摄入,优先选择全谷物和优质蛋白。对于特定人群,如A型血合并肠易激综合征者,低FODMAP饮食比血型饮食更能缓解症状。

现有证据表明,A+血型与A型血的饮食需求不存在本质差异,Rh血型系统对营养代谢的影响尚未得到科学证实。血型饮食理论虽具创新性,但其简化逻辑与实证研究的矛盾提示我们需要更谨慎的态度。未来研究应深入探索ABO抗原与消化酶活性的分子机制,同时开展大规模队列研究,分析Rh血型与其他营养代谢指标的关联。对于普通人群,建立基于基因检测、代谢特征和生活方式的多维营养评估体系,将比单一血型饮食更具科学价值和实践意义。