血型抗a抗体全名—与抗a抗体凝集是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 23:45:01

血液是人类生命活动的重要载体,而血型系统的研究为医学实践提供了基础框架。在ABO血型系统中,抗A抗体作为核心免疫分子,其与不同血型红细胞的相互作用直接决定了输血安全性与病理反应的机制。当抗A抗体与红细胞表面的A抗原结合时,会触发凝集反应,这种特异性识别过程不仅是临床血型鉴定的依据,更是母婴血型不合引发溶血症的关键因素。理解抗A抗体的本质及其作用机制,对保障医疗安全具有重要价值。

一、抗A抗体的定义与作用机制

抗A抗体全称为抗A血型凝集素,是B型和O型血个体血清中天然存在的免疫球蛋白。其分子结构属于IgM型抗体,由五个单体通过二硫键连接形成五聚体,这种结构使其具有更强的抗原结合能力。在ABO血型系统中,A型抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,抗A抗体通过抗原结合位点特异性识别该糖基结构,形成抗原-抗体复合物。

从功能角度分析,抗A抗体在免疫防御中扮演双重角色。一方面,它能快速识别并中和外来A型抗原,例如输入异型血液时,抗体通过激活补体系统溶解异常红细胞;在母婴血型不合的情况下,O型母亲体内的IgG型抗A抗体可穿过胎盘屏障,攻击胎儿红细胞导致新生儿溶血症。研究显示,抗A抗体效价超过1:64时,溶血风险显著升高,需通过血浆置换等干预手段控制。

二、凝集反应的发生条件与检测

当抗A抗体与携带A抗原的红细胞接触时,会发生特异性凝集反应。此过程分为两个阶段:首先是抗体Fab段与抗原表位的可逆结合,随后Fc段介导红细胞交联形成肉眼可见的凝集块。临床检测中,玻片法通过观察红细胞在抗A血清中的凝集状态判断血型,而试管法通过离心加速反应,灵敏度可提升10倍。

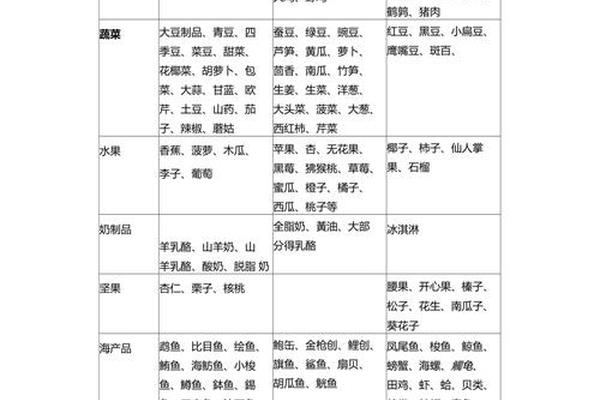

凝集反应的强度受多因素影响。实验数据显示,A1亚型红细胞的抗原位点密度达81-117万/细胞,而A2亚型仅24-29万/细胞,这导致A2型在标准抗A血清中可能呈现弱凝集。某些疾病如白血病会导致抗原表达减弱,造成血型误判。临床建议采用37℃生理盐水洗涤红细胞,消除冷抗体干扰。

三、相关血型的免疫学特征

与抗A抗体发生凝集的血型主要为A型和AB型。A型血红细胞表面仅表达A抗原,在抗A血清中呈现完全凝集;AB型血同时携带A、B抗原,与抗A抗体作用时同样发生凝集。值得注意的是,孟买型(Oh)个体虽无A、B抗原,但其血清中同时存在抗A、抗B及抗H抗体,输血时需特殊配型。

从群体分布看,我国A型血占比约28%,AB型仅7%,但AB型患者因缺乏天然抗体,输血兼容性更高。基因层面分析,A型由IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化H抗原转化形成,而O型个体因基因缺失无法合成功能性酶。最新研究还发现,FUT2基因多态性会影响抗原表达强度,这可能为精准输血提供新靶点。

四、临床应用与风险防控

在输血医学中,抗A抗体检测是交叉配血的核心环节。标准操作要求主侧试验(供者红细胞+受者血清)与次侧试验(受者红细胞+供者血清)均无凝集方可输血。对于紧急输血,O型红细胞因缺乏A/B抗原被视为"万能血型",但需注意其血浆中的抗A抗体可能引发溶血反应,故推荐使用去白细胞的红细胞制品。

在产科领域,O型孕妇若孕育A型胎儿,其IgG型抗A抗体通过胎盘率达12.5%,导致新生儿溶血病发生率约1.5%。预防策略包括孕16周起每月监测抗体效价,效价≥1:128时实施血浆置换。2023年上海六院开发的微柱凝胶法,可将检测灵敏度提升至传统方法的8倍,显著降低漏诊风险。

五、研究展望与技术革新

当前研究热点集中在抗A抗体的精细调控机制。单细胞测序技术揭示,B淋巴细胞在抗原刺激下会经历体细胞超突变,导致抗体亲和力成熟。基因编辑技术如CRISPR-Cas9已成功构建A抗原敲除的红细胞系,这为通用型血液制品的开发开辟新路径。纳米磁珠捕获技术的应用,使稀有血型筛查效率提升40%。

未来发展方向包括:建立基于机器学习算法的输血风险评估模型,整合HLA配型、抗体滴度等多维数据;开发抗A抗体的特异性中和剂,用于紧急溶血救治;探索表观遗传修饰对血型抗原表达的调控作用。这些突破将推动输血医学进入精准化、个性化时代。

总结而言,抗A抗体与血型的相互作用是免疫识别机制的经典范例,其研究贯穿基础医学与临床实践。从分子水平的抗原表位解析到个体化输血方案的制定,科学认识的深化不断优化着医疗决策。随着生物技术的进步,对血型系统的解构将更趋精细化,最终实现零风险输血的目标。建议医疗机构加强血型数据库建设,同时推进快速检测设备的基层普及,让生命科学成果惠及更广泛人群。