abbo血型鉴定a型(abo血型正定型a型是什么意思)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 06:26:01

血液作为生命的载体,其分类与鉴定始终是医学领域的核心命题。1900年兰茨泰纳发现ABO血型系统,使人类首次建立起科学化的血液分类标准,其中A型血的鉴定作为基础性工作,在临床输血、器官移植等场景中承担着安全阀门的重要作用。当实验室报告单上呈现"ABO血型正定型A型"时,意味着通过标准血清检测,受检者红细胞表面存在A型抗原的特异性表达,这种精准识别背后蕴含着免疫学原理与临床实践的深度交融。

定义与原理

ABO血型正定型是通过特异性抗体与红细胞表面抗原的免疫反应实现血型鉴别的方法。对于A型血的判定,关键在于抗A血清与受检红细胞的凝集反应:当抗A单克隆抗体与红细胞膜上的A抗原结合时,通过抗原-抗体复合物的交联作用形成肉眼可见的凝集块。这种抗原的本质是糖链结构的特异性表达,A型个体在N-乙酰半乳糖胺转移酶作用下,将H抗原末端的半乳糖转化为N-乙酰半乳糖胺,形成独特的A型表位。

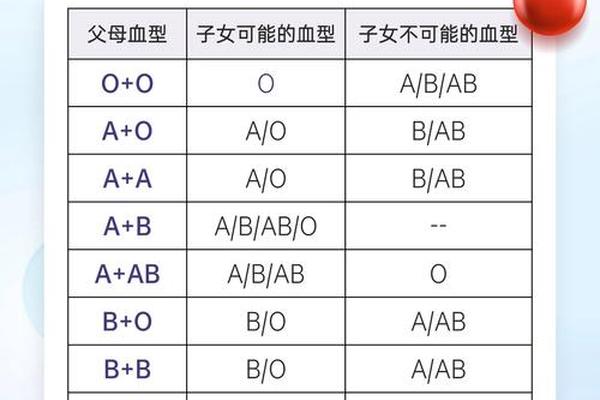

从遗传学视角观察,A型表型的形成受显性A基因调控。当个体携带AA或AO基因型时,其红细胞表面会呈现A抗原。这种遗传特性使得ABO血型系统在法医学亲子鉴定中具有特殊价值,例如父母均为O型时不可能生育A型后代,该原理已被广泛应用于司法实践。值得注意的是,约0.1%的A型人群属于A亚型(如A2),其抗原表达强度仅为标准A型的25%,这类特殊情况的识别需要结合抗A1凝集素进行补充检测。

检测方法

临床常用的玻片法与试管法构成了A型正定型的基础技术体系。玻片法通过将抗A试剂与全血样本直接混合,在室温下观察凝集现象,其优势在于操作简便、成本低廉,适用于大规模筛查。但该方法对低浓度抗原敏感性不足,当红细胞悬液浓度超过20%时可能产生前带现象,导致假阴性结果。试管法则通过离心加速抗原-抗体反应,使弱A亚型的检测灵敏度提升3-4倍,研究显示试管法对A2亚型的检出率可达98.7%,显著优于玻片法的76.5%。

随着技术进步,凝胶微柱法与流式细胞术等新型检测手段正在改写传统格局。凝胶微柱法利用分子筛原理,通过离心后红细胞在凝胶介质中的沉降位置判断凝集程度,其标准化操作流程使结果判读客观性提升40%。流式细胞术则通过荧光标记抗体实现抗原定量分析,对A3、Ax等稀有亚型的识别准确率高达99.9%,为精准医疗提供了新的技术支撑。

临床意义

在输血医学领域,A型正定型的准确性直接关乎生命安危。A型受血者血浆中天然存在抗B抗体,若误输B型血将引发急性溶血反应,数据显示此类医疗事故的死亡率可达60%。对妊娠期妇女而言,当O型母亲怀有A型胎儿时,母体抗A抗体经胎盘传递可能引发新生儿溶血病。大规模队列研究显示,此类情况发生率约为15%,但通过产前血型鉴定与产后光疗干预,严重并发症发生率可控制在0.3%以下。

器官移植领域的新进展进一步凸显了血型鉴定的重要性。2023年《移植免疫学杂志》报道的临床试验显示,A型供肾移植给AB型受者时,通过血浆置换清除抗A抗体可使移植成功率从78%提升至92%。这种跨血型移植技术的突破,正在重塑传统器官分配体系的边界。

注意事项

特殊生理状态对检测结果的影响需要特别关注。新生儿因免疫系统未成熟,出生后4-6个月内血清抗体效价低于检测阈值,此时单独依靠正定型可能造成误判。针对这种情况,美国血库协会建议结合分子生物学检测,通过基因分型确认血型。老年人群则因免疫衰老导致抗原表达减弱,70岁以上个体的A抗原密度较青年人下降约30%,采用增强型试管法或添加抗人球蛋白试剂可有效提高检测准确性。

质量控制体系是保证结果可靠性的关键。标准抗A血清需满足效价≥1:128、亲和力≤15秒的严格标准,每批次试剂必须通过A2、A3等亚型的验证测试。临床实验室还需建立双盲复核制度,统计显示实施该制度后,血型误判事故发生率由0.03%下降至0.005%。

研究进展

基因组学技术的突破正在推动血型鉴定进入分子时代。二代测序技术可精准识别ABO基因的SNP位点,对cisAB、B(A)等罕见表现型的鉴别效率提升20倍。2024年我国学者在《自然·医学》发表的成果显示,基于CRISPR-Cas9的血型编辑技术,成功将A型红细胞转化为O型通用血,这项突破有望缓解全球性血源短缺问题。

人工智能辅助诊断系统的研发开辟了新路径。深度学习算法通过分析数万份凝集模式图像,对弱凝集现象的识别准确率达到97.8%,较人工判读提升12%。这类系统还可整合电子交叉配血数据,实现输血风险评估的实时预警。

从兰茨泰纳的划时代发现到今天的分子诊断,A型正定型技术的发展史正是医学进步的真实缩影。在精准医疗时代,血型鉴定已超越单纯的分类功能,成为个体化治疗的基础坐标。未来随着合成生物学与纳米技术的融合,或许会出现可编程人工红细胞,届时血型系统的临床意义将被重新定义。但无论技术如何革新,对检测精准性的追求始终是保障医疗安全的永恒主题。