b(a)血型的课件 什么是a型血和b型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-18 14:40:02

血液的分类是人类医学史上的重要里程碑,而ABO血型系统作为最基础的分型标准,至今仍在临床和遗传学中占据核心地位。其中,A型血和B型血不仅是构成ABO系统的两大基石,其抗原特性、遗传规律以及与疾病的关联性,更是医学研究与公众健康关注的焦点。本文将从抗原差异、遗传机制、健康特征和临床应用四个维度,系统解析这两种血型的科学内涵。

抗原与抗体的生物学差异

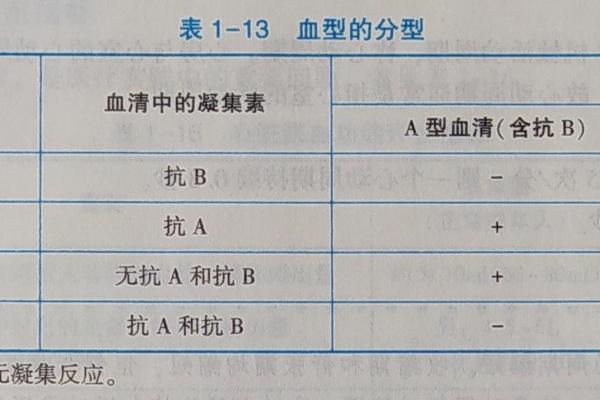

A型血与B型血的核心区别在于红细胞表面的抗原类型。根据ABO血型系统的定义,A型血的红细胞携带A抗原,血清中则含有抗B抗体;B型血的红细胞携带B抗原,血清中含有抗A抗体。这种抗原-抗体的对应关系源于基因调控的糖基转移酶活性差异。例如,A型血个体通过IA基因编码的酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原前体,形成A抗原;B型血则通过IB基因编码的酶添加半乳糖,生成B抗原。

抗原的差异直接影响输血相容性。当A型血受者输入B型血时,血清中的抗B抗体会引发红细胞凝集反应,导致溶血风险。这种生物学特性在第二次世界大战期间被广泛应用于战地输血策略优化,推动了现代输血医学的发展。值得注意的是,O型血虽不含A、B抗原,但其血清中同时存在抗A和抗B抗体,因此只能作为紧急情况下的“有限万能供血者”。

遗传规律与血型传递

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。A型血的基因型可以是IAIA或IAi,B型血则为IBIB或IBi。当父母分别为A型和B型血时,子代可能出现的血型包括A、B、AB、O四种,其概率分布呈现典型的显性遗传特征。例如,IAi(A型)与IBi(B型)婚配,子代出现O型血的概率为25%。

这种遗传复杂性在亲子鉴定中具有参考价值。若父母均为O型血,子女不可能出现A或B型;而A型与B型父母若生育O型子女,则需通过基因检测确认是否存在罕见的顺式AB型等变异情况。2013年海南卷高考题曾以MN血型系统为例,考察学生对复等位基因遗传规律的理解,体现了血型遗传学在教育体系中的重要性。

健康风险的流行病学关联

近年研究揭示,A型血与B型血人群在疾病易感性上存在显著差异。大规模队列研究表明,A型血人群的胃癌发病风险较O型血高20%,这可能与幽门螺杆菌更易附着于A抗原有关。心血管疾病领域,A型血因纤维蛋白原水平较高,动脉粥样硬化风险增加;而B型血人群对肺炎链球菌感染的抵抗力较弱,与其抗原结构影响免疫应答相关。

在代谢特征方面,A型血个体的胃酸分泌量通常低于B型,这导致其对植物性食物的消化效率更高。日本学者曾提出“血型饮食理论”,建议A型血人群采用素食为主的膳食模式,尽管该理论尚存争议,但2024年《血型在疾病早期筛查中的应用》研究证实,A型血人群的肠道菌群中拟杆菌门丰度确实显著高于其他血型。

临床输血的精准化应用

现代输血医学已突破简单的ABO配型,发展为成分输血的精准模式。对于A型血患者,除输注同型全血外,还可根据病情选择洗涤红细胞或血小板。2017年北京协和医院的临床数据显示,A型血患者输注单采血小板后,输注有效率较B型血患者高12%,这可能与HLA抗原分布差异相关。

在稀有血型管理中,B型血的Rh阴性个体尤为特殊。我国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%,而B型Rh阴性更为罕见。上海市血液中心通过建立“冰冻红细胞库”,将此类血液的保存期限延长至10年,显著提高了应急输血能力。值得注意的是,AB型血浆因不含抗A、抗B抗体,可作为“万能血浆”用于急救,但其红细胞只能输给AB型受者。

A型血与B型血的研究跨越了抗原生物学、遗传学、流行病学及临床医学等多个领域。现有证据表明,血型不仅是输血配型的核心参数,更是个体化医疗的重要生物标志物。未来研究应着重于:①利用单细胞测序技术解析血型抗原的免疫调控网络;②建立多中心血型疾病关联数据库;③开发基于血型特征的精准预防策略。正如《输血》期刊2024年社论所言:“对血型认知的深化,将推动医学从群体治疗向个体化健康的范式转变。”