a血型含什么抗原-ABO血型抗原

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 21:30:02

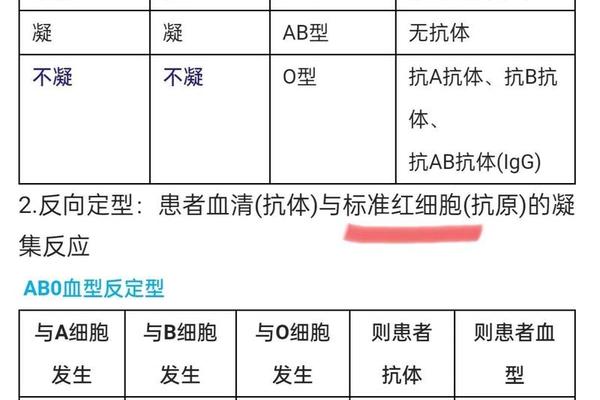

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重大的血型分类体系,其核心在于红细胞表面抗原的差异。A型血作为该系统的重要分支,其抗原特性不仅决定了输血相容性,还与疾病易感性、遗传学研究等密切相关。A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血清中存在抗B抗体,这一特性源于基因编码的糖基转移酶活性差异。本文将从抗原结构、亚型分类、临床意义及遗传学基础四个维度,系统解析A型血抗原的生物学特性。

抗原结构与生物合成机制

A型血的核心特征是红细胞膜上的A抗原,其本质是糖蛋白复合物。抗原的分子结构由H前体物质经α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,该酶由ABO基因的A等位基因编码。在生物合成过程中,H抗原(由FUT1基因调控)作为基础结构,通过A型特异性糖基转移酶的修饰,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的末端半乳糖上,最终形成A抗原的免疫表位。

抗原的表达强度存在个体差异,这与基因多态性密切相关。例如,A1亚型个体的抗原密度可达1.2×10^6个/红细胞,而A2亚型则减少约20%。这种差异直接影响血清学检测结果,如A2型可能因抗原数量不足导致弱凝集反应,需通过分子检测技术辅助鉴定。抗原结构的稳定性也受到环境因素影响,某些白血病患者的A抗原可能因造血干细胞异常而部分丢失。

A亚型的分类与临床挑战

A型血并非单一实体,目前已发现超过20种亚型,其中A1和A2最为常见,约占A型人群的99.9%。A1亚型的红细胞同时表达A和A1抗原,而A2亚型仅保留A抗原。血清学差异更为显著:A2个体的血清中可能含有抗A1抗体,这种抗体在37℃仍能引发凝集反应,导致交叉配血困难。

亚型误判可能引发严重输血事故。例如,A2B型因B抗原遮蔽效应,易被误判为B型;而采用单克隆抗A试剂时,A3亚型可能呈现混合视野凝集。2019年一项针对中国人群的研究发现,A亚型误检率达0.03%,其中80%由A2亚型引起。这提示临床需结合吸收放散试验、分子分型等补充检测手段,避免依赖单一血清学方法。

临床输血与疾病关联性

在输血医学中,A型血的抗原特性决定了严格的相容性原则。尽管O型血曾被视为“万能供体”,但现代研究表明O型血浆中的抗A抗体仍可能引发急性溶血反应,因此同型输血仍是金标准。值得注意的是,A型患者接受AB型血浆时,供体血浆中的抗A抗体可通过稀释效应被中和,这一机制为紧急输血提供了理论依据。

近年研究还揭示了ABO血型与疾病的潜在关联。2024年一项纳入50万人的队列研究发现,A型人群的胃癌发病率较O型高15%,可能与幽门螺杆菌对A抗原的黏附偏好相关。A型血个体的血管性血友病因子(vWF)水平较高,可能增加血栓形成风险。这些发现为个性化医疗提供了新的生物标志物研究方向。

遗传学机制与进化视角

ABO基因位于9号染色体q34.2区域,其遗传规律遵循孟德尔显性法则。A型血的遗传模式包括AA纯合和AO杂合两种,其中AO型占东亚人群的30%。基因多态性不仅影响抗原表达,还与病原体选择压力相关。例如,A抗原与某些疟原虫受体相似,这可能解释了A型在疟疾流行区的低频率分布。

分子生物学技术的进步极大推动了血型研究。2024年国内学者通过全外显子测序,发现ABO启动子区-119C>T突变可导致A抗原表达减弱,这为解释部分亚型提供了新机制。基因编辑技术的突破,如CRISPR在H抗原修饰中的应用,未来可能实现人工调控血型抗原。

ABO血型系统中A抗原的生物学特性,是遗传学、免疫学和临床医学交叉研究的典范。其分子结构的精确解析为输血安全提供了保障,亚型分类的深化则推动了精准医疗的发展。尽管现有研究已阐明主要机制,但抗原表达调控、亚型功能差异等仍是未解之谜。未来研究应聚焦于:①开发快速准确的亚型分子诊断技术;②探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的潜在价值;③建立基于人群血型特征的流行病学预警系统。随着单细胞测序和人工智能技术的融合,ABO血型系统研究将步入更高维度的科学认知阶段。