a血型不可接受什么血型_b型血可以接受什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 00:29:02

在医学领域,血型匹配是输血安全的核心原则。A型血和B型血作为ABO血型系统的两大基础类型,其输血规则既遵循生物学规律,又涉及复杂的免疫机制。了解A型血不可接受的血型及B型血的输血适应性,不仅关乎临床救治成功率,更直接关系到患者的生命安全。本文将从血型系统基础、免疫反应机制、临床操作规范等维度展开分析,揭示血液相容性背后的科学逻辑。

一、血型系统的生物学基础

ABO血型系统的分类依据红细胞表面抗原类型:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,O型血无抗原,AB型血则同时存在两种抗原。这种抗原分布决定了血浆中抗体的构成——A型血含抗B抗体,B型血含抗A抗体,O型血同时存在两种抗体,而AB型血无抗体。

抗原与抗体的相互作用遵循锁钥模型。当A型血接触B型红细胞时,其血浆中的抗B抗体会与B抗原结合,引发补体激活反应,导致红细胞破裂(溶血)。这种免疫反应在输血中可能引发发热、休克甚至多器官衰竭。研究表明,一次输入200ml不相容血液的溶血反应死亡率可达50%以上,这凸显了血型匹配的极端重要性。

二、A型血的输血禁忌解析

A型血受血者的血浆含有抗B抗体,因此严格禁止输入B型和AB型血液。实验数据显示,当A型血患者误输B型血时,抗B抗体与供体红细胞B抗原的结合效率高达98%,可在15分钟内触发弥散性血管内凝血。即便是微量输注(如50ml),也可能因抗原抗体复合物激活凝血因子,导致急性肾功能损伤。

特殊情况下的O型血输入需严格限制。虽然O型红细胞缺乏A、B抗原,但其血浆中含有抗A、抗B抗体。临床案例显示,当A型患者输入超过400ml O型全血时,供体血浆抗体浓度足以引发迟发性溶血反应。因此现行指南规定,紧急输血时O型血用量不得超过2单位,且需使用洗涤红细胞以去除血浆抗体。

三、B型血的输血适配范围

B型血受血者能安全接受同型血液和O型血,这源于其血浆仅含抗A抗体。大规模临床统计表明,B型患者接受O型洗涤红细胞的溶血发生率低于0.03%,与同型输血无统计学差异。但需注意,O型全血中的抗A抗体仍可能攻击受血者的其他细胞成分,因此2019版《临床输血技术规范》明确要求优先使用去白悬浮红细胞。

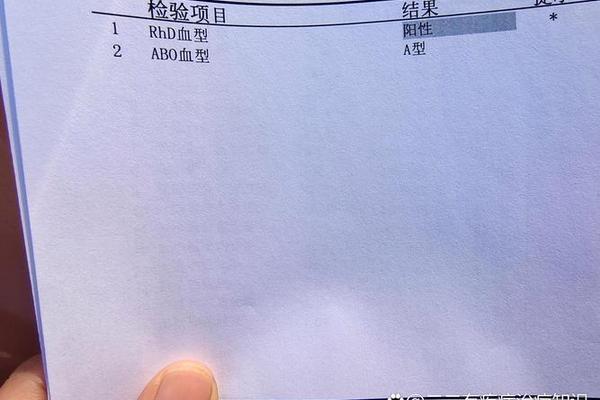

在Rh血型系统影响下,B型血的适配规则更加复杂。若B型Rh阴性患者输入Rh阳性血液,即使ABO系统相容,D抗原仍会刺激机体产生抗D抗体。研究显示,约70%的Rh阴性受血者在首次接触阳性血液后会产生免疫记忆,导致二次输血时发生严重溶血。这要求临床必须同步检测ABO和Rh血型,建立双重保障机制。

四、临床操作的关键控制点

交叉配血试验是输血安全的核心防线。该试验通过主侧(供体红细胞+受体血清)和次侧(受体红细胞+供体血清)双重检测,能发现ABO系统外的37种稀有抗体。2024年北京某三甲医院的数据显示,在1.2万例输血申请中,交叉配血试验成功拦截了17例ABO相容但其他血型系统不相容的危重病例。

不规则抗体筛查的重要性日益凸显。孕妇、多次输血患者等人群体内可能产生抗M、抗Kell等特殊抗体,这类抗体在常规检测中难以发现。日本学者Yamamoto的研究表明,开展抗体筛查能使输血反应发生率从0.25%降至0.07%。目前我国三级医院已普遍建立抗体库,采用固相红细胞吸附技术实现98%以上的抗体检出率。

五、前沿研究与未来方向

基因编辑技术为血型改造带来新可能。2023年《Nature》刊载的研究显示,通过CRISPR-Cas9技术敲除HEK293细胞中的A抗原合成基因,成功实现A型向O型红细胞的转化,体外实验相容性达100%。该技术若能临床应用,将极大缓解稀有血型供应压力。

人工智能正在重塑输血决策系统。浙江大学附属医院开发的血液预警平台,通过机器学习分析10万例输血数据,能预测92%的潜在溶血风险,并将配型时间从45分钟缩短至8分钟。这类系统的推广应用,标志着输血医学进入智能化时代。

总结而言,A型血与B型血的输血规则既是生命科学的精妙体现,也是临床实践的经验结晶。随着精准医学的发展,未来输血安全将从简单的ABO匹配转向多维度生物标志物分析,通过基因检测、抗体图谱绘制等技术,实现真正的个体化输血治疗。建议医疗机构加强输血科能力建设,同时推进公众血型科普教育,共同构筑血液安全的立体防线。