a加血型和a减区别-a+和a血型一样吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 03:33:01

在医疗领域,血型分类的复杂性常引发公众困惑,尤其当“A型血”与“A+血型”这两个术语被混用时。许多人误以为两者是同一概念,实则它们分别指向ABO血型系统与Rh血型系统的不同维度。理解这两者的区别不仅关乎个人健康认知,更直接影响输血安全、妊娠管理乃至遗传规律的科学解读。本文将从抗原差异、临床意义、遗传机制等多角度展开分析,揭示ABO亚型与Rh因子共同塑造的血液密码。

一、ABO与Rh系统的双重维度

血型的分类并非单一标准,而是基于多个独立系统叠加的结果。ABO血型系统是人类最早发现的分类体系,通过红细胞表面A、B抗原的存在与否,将血液划分为A型、B型、AB型和O型四大类。而Rh血型系统则聚焦于红细胞是否携带RhD抗原,阳性(如A+)表示存在该抗原,阴性(如A-)则意味着缺失。“A型血”仅描述ABO系统中的A抗原特性,而“A+”则是ABO与Rh系统的复合命名,特指“A型且Rh阳性”的血液。

从检测方法来看,ABO血型通过抗A、抗B血清的凝集反应判断,而Rh血型需使用抗D试剂。临床报告中的“A+”实际是双重检测结果的综合表达:ABO系统的A型与Rh系统的阳性叠加。这种命名方式避免了单一系统分类的局限性,例如Rh阴性的A型血(A-)虽属于ABO系统的A型,但因缺乏RhD抗原,在输血兼容性上与A+存在本质差异。

二、抗原差异引发的临床风险

ABO系统的亚型复杂性常被忽视。研究表明,A型血中存在A1、A2等亚型,两者的抗原表达强度显著不同:A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅含A抗原。这种差异导致输血时可能发生亚型间凝集反应,例如A2型血清中的抗A1抗体会攻击A1型红细胞,造成溶血危机。即便同为A型血,未经亚型检测的交叉输血仍存在风险。

Rh血型系统的临床意义更为突出。Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时虽无急性反应,但会产生抗D抗体,导致二次输血时严重溶血。对于育龄女性,Rh阴性血型(如A-)若孕育Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病,需通过抗D免疫球蛋白干预。这些风险使Rh因子成为比ABO亚型更受关注的临床指标,也解释了为何“A+”与“A-”的区分比单纯ABO分类更具紧迫性。

三、输血规则中的兼容性逻辑

ABO系统的输血原则遵循“抗原-抗体互补”机制:A型血含抗B抗体,故不可接受B型或AB型血液;O型因缺乏A、B抗原,曾被视为“万能供血者”。但现代医学发现,O型血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发受血者红细胞溶解,因此仅限紧急情况下使用。对于A+血型患者,理论上可接受A+、A-、O+、O-四种血液,但Rh阴性血液(如A-)因稀缺性常被优先保留给Rh阴性患者。

Rh系统的输血禁忌具有单向性。Rh阴性者(A-)仅能接受Rh阴性血液,而Rh阳性者(A+)既可接受阳性也可接受阴性血液。这种不对称规则源于抗体产生的免疫记忆特性:Rh阳性红细胞输入阴性体内会刺激抗体生成,反之则不会。A+与A-的输血兼容性差异远大于ABO系统内的亚型区别,这也是临床严格区分两者的核心原因。

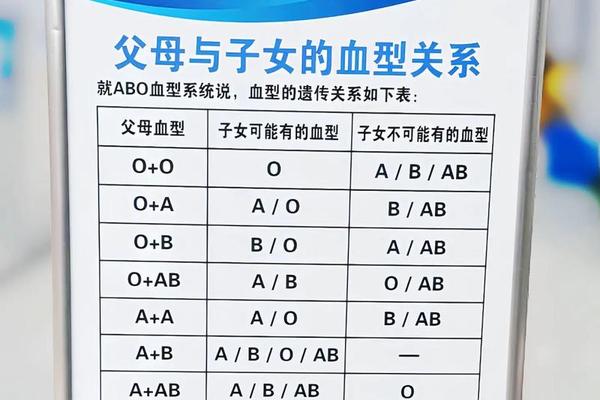

四、遗传机制中的显隐规律

ABO血型的遗传遵循共显性法则。A型血的基因型可能是AA(纯合)或AO(杂合),O型则为隐性纯合(OO)。当父母均为A型时,子女有25%概率为O型,这解释了为何“A型父母生出O型孩子”并非生物学异常。而Rh血型由位于1号染色体的RHD基因控制,阳性为显性性状,阴性则为隐性纯合。A+血型的形成需同时满足ABO系统的A基因显性表达与RHD基因的显性遗传。

值得关注的是,极少数个体表现为孟买血型,其红细胞缺乏H抗原前体,导致ABO抗原无法正常表达。这类人群即使携带A基因,血清学检测仍显示为O型,这进一步证明了血型系统的复杂性。基因测序技术的进步,使得传统血清学分型的局限性逐渐显现,未来或需建立整合多组学数据的血型分类新范式。

五、社会认知与医疗实践错位

公众对“熊猫血”(Rh阴性)的高度关注,反衬出对ABO亚型风险的认知不足。调查显示,仅23%的献血者知晓A型血存在亚型分类,这导致临床输血时可能忽略A2→A1的潜在风险。而医疗机构普遍开展的Rh分型检测,客观上强化了“A+”概念的独立价值,使其在临床决策中的权重超过ABO亚型差异。

这种认知偏差在自体储血、器官移植等领域产生连锁效应。例如A2亚型患者若被误判为O型,可能引发自体血回输事故;而移植时供体的ABO亚型匹配精度,直接影响移植物抗宿主病的发生率。推进ABO亚型的常规检测与公众教育,应成为血液安全管理的下一阶段目标。

“A型血”与“A+”的本质区别,实为ABO系统与Rh系统分类维度的交叉映射。前者聚焦红细胞A抗原的存在,后者强调RhD抗原的表达状态,二者共同构成完整的血型描述体系。临床实践表明,Rh因子的免疫原性风险使其成为输血安全的核心指标,而ABO亚型的生物学差异则亟待更精细的检测手段加以识别。

未来研究需着力于三方面:其一,开发快速ABO亚型检测技术,将A1/A2分型纳入常规血检;其二,建立区域性稀有血型动态数据库,优化血液资源配置效率;其三,通过基因编辑技术修饰红细胞抗原,探索通用型血液制品的可行性。唯有突破传统血清学分型的局限,才能真正实现精准输血医学的愿景。