BO血型跟A型 BB和BO哪个血型好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 06:13:01

在人类遗传学与健康研究领域,血型系统始终是充满争议与探索的话题。ABO血型作为最广为人知的分类体系,其基因组合(如A型的AA/AO、B型的BB/BO)不仅决定了输血兼容性,还被认为与疾病易感性、生理特征甚至性格倾向存在潜在关联。近年来,关于不同血型基因型的健康优劣对比,尤其是BO型(B型杂合体)与A型(纯合体AA或杂合体AO)之间的差异,引发了科学界与公众的广泛关注。本文将从遗传学机制、健康风险、社会文化认知等多个维度,深入探讨这一话题。

一、遗传学差异与生物特性

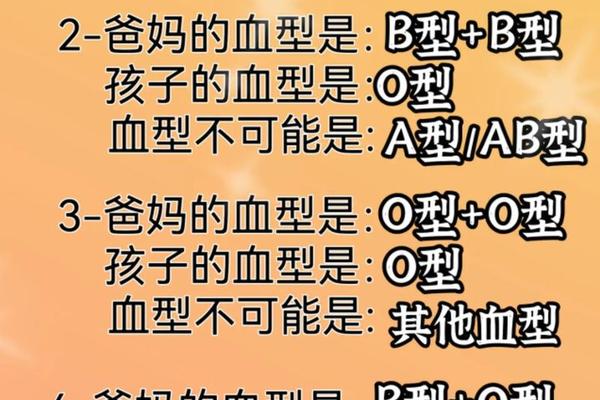

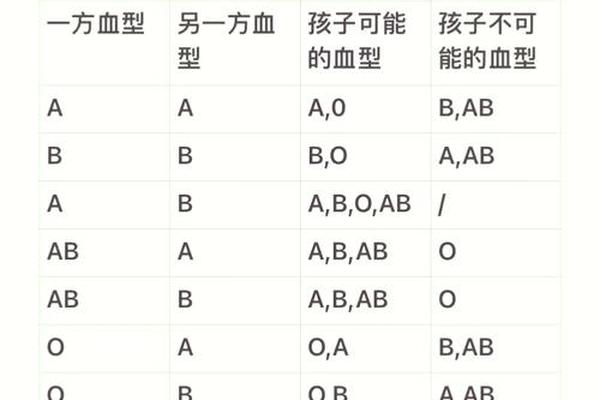

从基因构成来看,A型血的遗传式为AA或AO,B型血则为BB或BO。根据孟德尔遗传规律,A型与B型基因均为显性,而O型为隐性。例如,若父母一方为A型(AO),另一方为B型(BO),子女可能出现AB、AO、BO或OO四种血型组合,概率各占25%。这种复杂的遗传机制导致不同基因型在人群中的分布具有显著差异:统计显示,中国人群中A型约占30%,B型约30%,O型约30%,AB型仅10%。

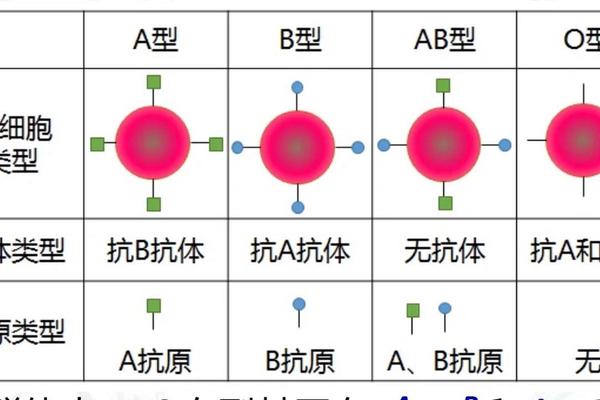

在生物特性方面,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中则存在抗B抗体;B型血则相反,携带B抗原并含有抗A抗体。这种抗原-抗体系统的差异不仅影响输血安全性,还可能通过免疫调节机制作用于人体健康。例如,O型血因缺乏A/B抗原,其血液黏度较低,但凝血功能相对较弱。

二、健康风险的科学证据

多项研究表明,不同血型基因型与特定疾病风险存在统计学相关性。A型血(尤其是AA型)人群的胃癌、心血管疾病风险显著升高。上海交通大学一项长达25年的追踪研究发现,A型血人群患消化道癌症的风险比B型高31%,这可能与A抗原对幽门螺杆菌的易感性相关。A型血人群的胆固醇代谢效率较低,导致动脉粥样硬化发生率增加。

B型血(包括BO型)则呈现不同的健康图谱。虽然其整体癌症风险较低,但糖尿病患病率较其他血型高21%。法国巴黎南大学的研究指出,B型血人群的胰岛素敏感性较低,可能与B抗原影响β细胞功能有关。值得注意的是,BO型作为杂合体,其代谢疾病风险介于纯合体BB与O型之间,提示基因剂量效应可能发挥作用。

三、社会认知与文化建构

血型与性格的关联是典型的“科学外衣下的文化建构”。日本盛行的“血液型人间学”将B型(含BO型)描述为外向开朗的“乐观主义者”,而A型则被贴上严谨保守的标签。这种认知虽缺乏生物学依据,却深刻影响了职场招聘、婚恋选择等社会行为。例如,沈阳某公司曾以“B型血缺乏团队精神”为由拒绝应聘者,凸显了血型偏见的危害性。

科学界对此类关联性始终持审慎态度。方舟子指出,血型性格学说实质是“统计噪声的过度解读”,所谓相关性多源于选择性数据采集与确认偏误。遗传学家侯瑞琴强调,性格由基因、环境、教育等多因素共同塑造,单一血型指标的解释力不足1%。

四、科学视角下的理性认知

从医学实践角度看,血型基因型的健康影响需结合具体场景评估。例如,O型血虽中风风险较低,但其胃溃疡发病率却是其他血型的1.5倍;AB型血虽适应性强,但心脏疾病风险显著增加。这些发现提示,不存在“完美血型”,个体健康更取决于生活方式与基因互作的综合调控。

未来研究应聚焦三个方向:一是通过全基因组关联分析(GWAS)揭示血型基因与其他疾病相关基因的连锁效应;二是探索抗原-抗体系统在免疫微环境中的动态作用机制;三是建立血型-疾病风险预测模型,为个性化医疗提供依据。

总结

血型基因型的健康优劣本质上是多因素博弈的结果。BO型与A型在疾病谱上的差异,既反映了遗传编码的生物学特性,也受到环境暴露与行为选择的深刻调制。公众应摒弃“血型决定论”的简单化思维,转而关注科学证实的风险因素——如A型血人群需加强胃癌筛查,B型血需防控代谢异常。在生命科学的宏大图景中,血型仅是万千遗传标记之一,真正的健康密钥,仍在于对个体差异的精准认知与主动干预。