女儿ab血型老婆a血型-ab血型和a型血能做夫妻吗?

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 13:21:02

在传统观念中,血型常被赋予神秘色彩,甚至被视作婚恋选择的潜在标准。当一对夫妻发现孩子是AB型血,而母亲是A型血时,关于“AB型与A型是否适合成为伴侣”的疑问往往随之浮现。这种疑虑既涉及生物学遗传规律,也牵扯到医学风险与文化认知的交织。本文将从科学视角切入,系统探讨这一话题背后的真相。

一、血型遗传的科学逻辑

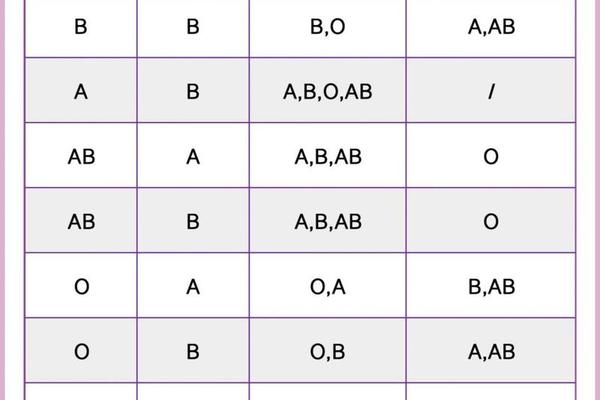

根据ABO血型遗传规律,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血基因型为AB。当A型(AO)与AB型结合时,子女的血型可能为A型(概率50%)、B型(25%)或AB型(25%),这与案例中女儿AB型的结果完全符合。因此从遗传学角度,A型与AB型的婚姻组合本身不会导致生物学矛盾。

值得注意的是,血型遗传并非简单的显隐关系,而是双亲各提供一个等位基因的随机组合。例如,若父亲为AB型(AB),母亲为A型(AO),子代可能通过继承父亲的A或B基因,与母亲的A或O基因重组,形成AA、AO、AB、BO四种可能。其中AO表现为A型,BO表现为B型,而AB则直接显性表达。这解释了为何A型与AB型夫妻可能生育出AB型后代。

二、潜在医学风险解析

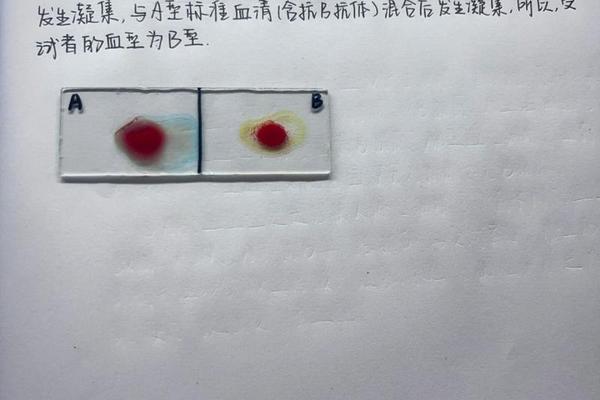

尽管血型本身不构成婚配禁忌,但母婴血型差异可能引发新生儿溶血病(HDN)。当母亲为O型而胎儿为A/B型时,因母体产生抗A/B抗体导致溶血的风险较高。但本案例中母亲为A型,其血清中仅含抗B抗体,而AB型胎儿红细胞携带A、B抗原,理论上可能因B抗原引发免疫反应。

临床数据显示,Rh血型系统导致的溶血更为严重。若母亲为Rh阴性(如孟买血型),胎儿继承父亲Rh阳性基因时,母体可能产生抗D抗体,导致胎儿红细胞破坏。建议所有孕妇进行产前抗体筛查,尤其是存在流产史或输血史的个体,需通过血清学检测排除抗E、抗C等Rh亚型抗体引发的溶血风险。

三、社会认知与文化误区

民间常将血型与性格、婚姻适配度挂钩,例如认为AB型“理性冷漠”与A型“谨慎保守”存在冲突。这种观点缺乏科学依据,心理学研究显示,血型与性格的相关性多源于巴纳姆效应——人们倾向于接受模糊的性格描述。事实上,婚姻关系的维系更多依赖于价值观、沟通方式等社会性因素,而非生物学标记。

历史上,“滴血认亲”等伪科学方法曾长期影响血型认知。现代DNA鉴定技术已证实,血型仅能提供有限的遗传信息,无法作为亲子关系的决定性证据。例如顺式AB型(cisAB)等罕见血型可能打破常规遗传规律,导致AB型父母与O型子女的“异常”组合,这需要通过基因测序而非简单血型对比解释。

四、特殊案例的启示

孟买血型(hh型)等特殊表型的存在,揭示了血型系统的复杂性。这类个体虽表现为O型,但缺乏H抗原,导致常规检测可能出现误判。若此类血型与AB型结合,子代可能呈现“违反”常规规律的血型,这要求临床采用分子生物学检测而非依赖表型推断。

另一典型案例是顺式AB型,其A、B基因位于同一染色体上,可能使AB型父亲与O型母亲生育出AB型子女。这类变异约占人群的0.0083%,提示血型遗传存在超出常规认知的生物学机制,需通过扩展性基因检测实现精准诊断。

五、科学婚育建议

对于计划生育的夫妇,建议进行以下医学准备:首先完成ABO及Rh血型检测,若母亲为Rh阴性或存在不规则抗体,需在孕期监测抗体效价;有反复流产史的夫妻应筛查染色体异常及免疫因素,而非简单归因于血型冲突。对于已发现母婴血型不合的案例,宫内输血等胎儿医学技术可有效改善预后。

未来研究需聚焦于三方面:一是建立区域性血型基因数据库,识别罕见血型变异;二是开发快速产前诊断技术,降低HDN漏检率;三是加强公众科普,破除“血型决定论”等认知误区。只有将科学认知转化为社会共识,才能避免血型问题对婚育选择造成不必要的干扰。

总结

血型差异本质上是生物多样性的体现,而非婚姻选择的障碍。AB型与A型夫妻的结合完全符合遗传学规律,子女血型的多样性正是基因重组的自然结果。医学风险的存在要求科学的孕前筛查与产前管理,而非对血型本身的过度解读。在尊重生物学规律的基础上,婚姻的幸福更应建立在相互理解与共同成长之中。未来的研究方向应着力于罕见血型机制的探索,以及精准医疗技术在优生优育中的应用拓展。