A型血型的人好吗;A型血为什么叫危险血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 22:17:02

A型血与特定疾病之间的关联性引发了医学界的广泛关注。多项临床研究显示,A型血人群在心血管疾病和癌症领域呈现出较高的风险倾向。例如,中国医学科学院阜外医院的研究发现,A型血患者冠心病检出率达57.1%,显著高于其他血型的47.3%。这可能与其血液中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平偏高相关,而这种物质是动脉粥样硬化的主要诱因。上海交通大学一项长达25年的跟踪研究显示,A型血人群的胃癌发病率比其他血型高25%,乳腺癌风险也显著增加。这些数据表明,A型血的生理特征可能与疾病易感性存在内在关联。

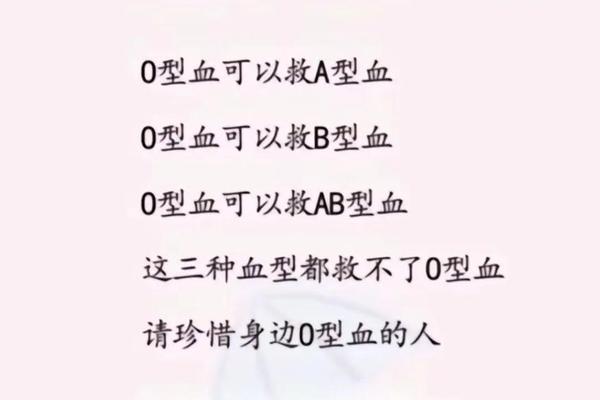

这种关联性并非绝对。例如,O型血人群虽然冠心病风险较低,但痔疮发病率却更高。这说明不同血型的疾病风险具有多维性。针对A型血的“危险”标签,美国马里兰大学2022年对60万人的研究进一步揭示,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%。这种风险的累积效应提示,A型血可能通过影响凝血因子或炎症反应途径,成为某些疾病的生物标志物。

二、免疫系统的双面性:优势与潜在短板

A型血的免疫特性呈现出矛盾的双重特征。一方面,其血清中富含IgA类抗体,在抵抗呼吸道和消化道病原体时表现出较强的先天优势。例如,针对诺如病毒的研究发现,A型抗原可抑制病毒与宿主细胞的结合,这解释了为何某些感染性疾病在A型血人群中发病率较低。这种免疫特征可能带来负面效应:A型血人群对自身抗原的异常反应更易引发慢性炎症,成为心血管疾病和癌症的潜在诱因。

在新冠大流行期间,哈佛医学院的研究发现,A型血人群感染风险比O型血高20%-30%。尽管该结论尚存争议(例如中国学者指出病毒血症水平差异可能干扰结果),但多国数据均显示A型血与重症率的正相关性。这种免疫系统的“过度敏感”特性,既可能快速清除病原体,也可能导致过激的炎症反应,形成“危险”的生物学基础。

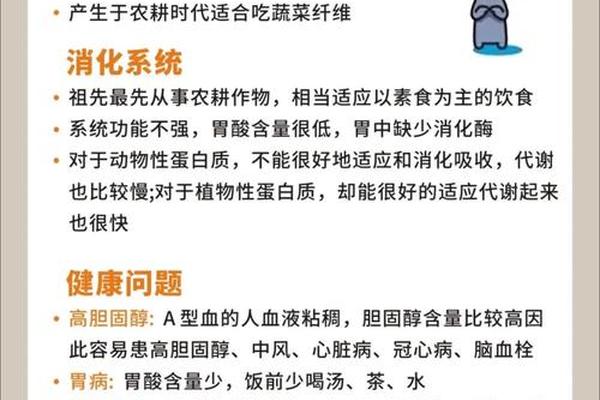

三、代谢特征:消化优势与慢性病隐患

A型血的代谢特征同样具有两面性。临床观察表明,A型血人群对蛋白质和植物性食物的消化吸收效率更高,这可能与肠道菌群的特异性分布有关。日本学者提出的“血型饮食理论”虽缺乏严格证据,但统计显示A型血人群采用低脂高纤饮食时,代谢综合征发病率显著降低。这种代谢优势为健康管理提供了切入点。

但代谢优势背后暗藏风险。A型血人群的胆固醇吸收率较高,导致总胆固醇水平普遍超出其他血型。更值得关注的是,其血液中VIII因子浓度异常升高,这会增强血小板聚集能力,成为血栓形成的潜在推手。这种代谢特性与生活方式交互作用时尤为危险:若叠加高脂饮食或缺乏运动,心脑血管事件风险将呈指数级上升。

四、社会心理因素:压力反应的生物学基础

A型血的健康风险不仅限于生理层面。心理学研究发现,A型血人群的皮质醇基线水平较高,面对压力时更易出现交感神经持续亢奋。这种应激反应模式虽有助于短期应对挑战,但长期持续会导致血管内皮功能障碍。美国国立卫生研究院的队列研究显示,A型血高管人群的高血压患病率比O型血同行高出40%,印证了心理压力与生理风险的联动机制。

社会认知因素进一步放大风险。由于A型血常被贴上“完美主义”“焦虑倾向”等标签,部分人群可能陷入自我暗示的恶性循环。例如,对健康信息的过度关注反而诱发焦虑症状,这种心理压力又通过神经内分泌途径加剧生理异常。打破“危险血型”的认知偏见,建立科学的健康管理观念尤为重要。

总结与建议:超越血型的健康管理

综合现有研究,A型血的“危险”标签源于其特定的生理特征与疾病风险的统计学关联,而非必然的命运诅咒。建议A型血人群采取针对性健康策略:定期监测血脂和幽门螺杆菌(胃癌高风险指标),将心血管检查年龄提前至30岁;饮食方面增加Omega-3脂肪酸摄入以平衡凝血功能,同时补充膳食纤维改善肠道菌群。

未来研究需深入探索血型抗原与免疫调控的分子机制,例如通过单细胞测序技术解析A型抗原对T细胞活化的影响。开发基于血型的个性化医疗方案(如调整抗凝药物剂量)可能成为精准医学的新方向。最终,健康的核心仍在于建立科学的生活方式——血型决定风险窗口,但行为选择才是打开或关闭这扇窗的钥匙。