血型还有A,血型a 和a-是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 02:49:01

血液作为生命的载体,其分类体系不仅是医学的重要基础,更与人类健康、遗传乃至进化息息相关。ABO血型系统的发现开启了人类对血液多样性的认知,而Rh血型系统则进一步揭示了血液抗原的复杂性。在临床实践中,"A型血"常被简称为"A型",而"A-"则特指Rh阴性的A型血,这些术语背后蕴含着免疫学与遗传学的深刻原理。理解血型系统的科学内涵,不仅能消除公众对血型性格论等伪科学的误解,更能为疾病预防、输血安全提供科学依据。

ABO血型系统的抗原密码

ABO血型系统的本质差异源于红细胞表面抗原的糖基结构。1900年奥地利科学家兰德斯坦纳发现,红细胞膜上的糖鞘脂末端糖基决定了抗原特异性:A型血携带N-乙酰半乳糖胺,B型血携带半乳糖,而O型血缺乏这两种糖基。这种微小的分子差异通过基因编码实现——A基因产生N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码半乳糖转移酶,O基因则无法生成有效酶类。

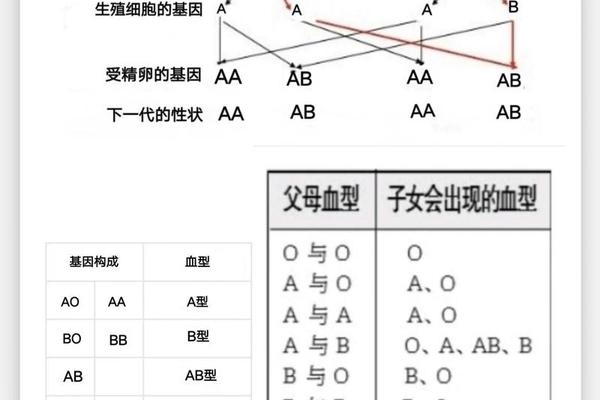

抗原的遗传遵循孟德尔定律,父母血型的组合可预测子代可能性。例如A型(AA或AO基因型)与B型(BB或BO)结合时,子代可能出现AB型(25%)、A型(25%)、B型(25%)或O型(25%)。这种遗传规律不仅用于亲子鉴定,更为人类学研究提供了线索。有学者发现,A型血在非洲人群中占比高达27%,而在南美洲原住民中近乎绝迹,这可能与古代人群迁徙和自然选择压力相关。

Rh血型系统的临床警示

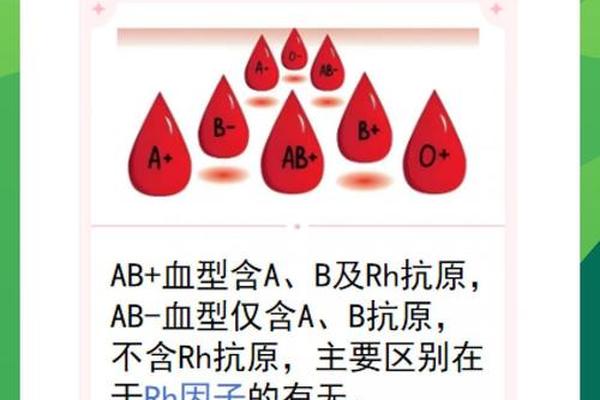

Rh血型系统的核心在于红细胞是否携带D抗原。当D抗原存在时称为Rh阳性(如A+),反之则为Rh阴性(A-)。全球范围内Rh阴性人群占比约15%,但在中国汉族中不足3%,因此"A-"血型被称为"稀有血型"。这种稀缺性源于基因突变,Rh阴性个体携带两个隐性等位基因,其遗传概率在父母均为杂合子时为25%。

Rh血型的临床意义在母婴血型不合时尤为突出。若Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。在二次妊娠时,这些抗体会攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病。现代医学通过产前抗体筛查和产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,已将该病的发生率从13%降至0.1%以下。

血型与疾病的风险关联

近年研究揭示了血型与特定疾病的统计学关联。大规模队列研究表明,A型人群患胃癌风险较其他血型高18%,可能与A抗原促进幽门螺杆菌定植有关。而AB型血因凝血因子Ⅷ水平较高,其静脉血栓风险是O型血的1.92倍。这种关联性在妊娠期表现更显著:AB型孕妇发生子痫前期的风险增加30%,O型孕妇则呈现保护效应。

代谢性疾病同样呈现血型差异。B型血人群的糖尿病发病率显著升高,研究者推测这与B抗原影响肠道菌群对碳水化合物的代谢有关。而O型血因缺乏A/B抗原,对疟疾原虫的识别能力较弱,反而在疟疾流行区具有生存优势,这可能是热带地区O型血占比高达55%的进化动因。

输血医学的精准法则

ABO血型相容性原则建立在抗原-抗体反应基础上。A型血血清含抗B抗体,故只能接受A型或O型红细胞;而AB型作为"万能受血者",因其血清无抗A/B抗体。但现代输血强调"同型输注",仅在紧急情况下使用O型红细胞,且需去除血浆中的抗A/B抗体。对于Rh阴性患者,必须输注Rh阴性血液,否则可能引发迟发性溶血反应。

基因检测技术的进步正在改变血型鉴定范式。当血清学检测出现正反定型不符时,ABO基因测序可识别罕见的亚型,如A2型或B3型。2025年《自然-遗传学》刊文指出,通过整合RNA测序与蛋白质组学数据,科学家已发现WARS1基因表达异常与A型人群高血压易感性相关,这为个性化预防提供了新方向。

超越迷思的科学认知

血型研究的发展史本身就是破除迷信的过程。尽管民间长期流传"血型性格论",但2016年《国际家庭科学杂志》证实,血型与性格特征无统计学关联。关于寿命的争议性研究也显示,日本百岁老人中B型血居多,而美国数据却显示B型与早逝相关,这说明环境因素的主导作用。正如WHO指出的,后天生活方式对健康的影响权重可达60%,远超血型等先天因素。

未来研究需在三个维度深化:一是建立百万级血型-疾病关联数据库,如英国生物银行正在进行的全基因组-代谢组整合研究;二是开发血型抗原修饰技术,2024年日本团队已成功将A型红细胞转化为O型;三是加强公众科普,消除"熊猫血女性不能生育"等错误观念。唯有将血型认知建立在分子生物学与流行病学证据之上,才能让这门诞生于1900年的科学持续为人类健康护航。