a型阴血型是什么血型—ABO和RH血型的判定

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 10:26:02

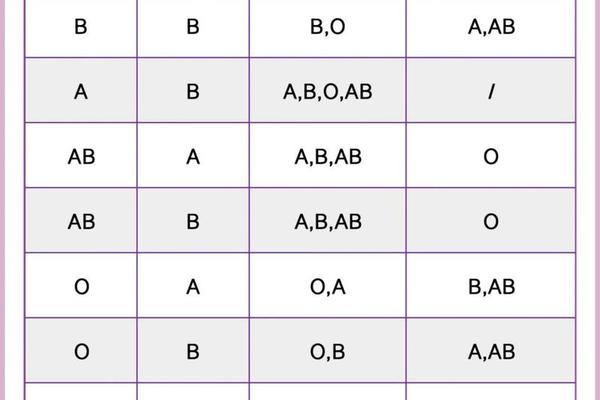

ABO血型系统是人类最早发现且应用最广泛的血型分类方式,其核心依据是红细胞表面是否存在A或B抗原。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体;B型血则携带B抗原并含有抗A抗体;AB型同时具有两种抗原而无相应抗体;O型则既无A/B抗原,但血浆中同时存在抗A和抗B抗体。这一系统的遗传规律由显性与隐性基因共同决定,例如A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血必须为隐性纯合子(OO)。

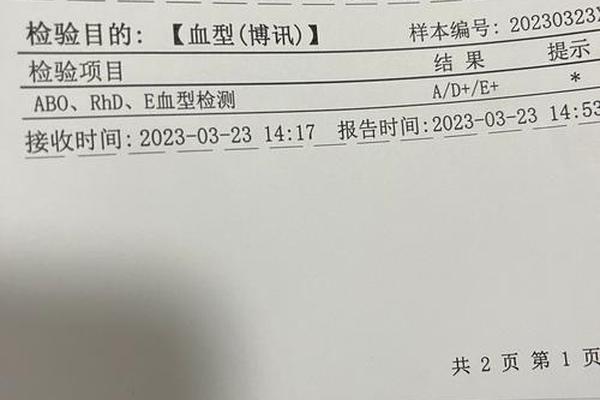

Rh血型系统的核心在于红细胞表面是否存在D抗原。携带D抗原者为Rh阳性(如A+),反之为Rh阴性(如A-)。Rh阴性血型在汉族人群中仅占约0.3%,因而被称为“熊猫血”。不同于ABO系统的天然抗体,Rh阴性个体仅在接触Rh阳性血液或妊娠后可能产生免疫性抗D抗体,这种特性使其在输血和产科领域具有特殊临床意义。

A型阴性血型的判定方法

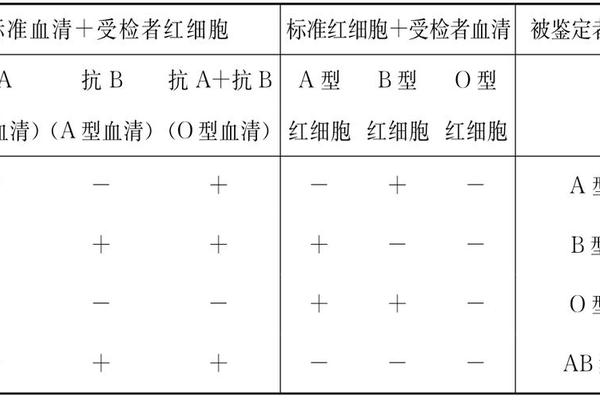

ABO血型鉴定需通过正反定型双重验证。正定型使用抗A/B试剂检测红细胞抗原,反定型则通过已知A/B/O型红细胞与受检者血清反应,观察是否存在凝集。例如,A型血的正定型应仅与抗A试剂凝集,反定型则与B型红细胞凝集。若正反定型结果不一致,需考虑亚型(如A亚型)或特殊血型(如孟买血型)的可能性。

Rh血型检测以D抗原为核心,采用直接凝集试验或分子生物学技术。对于弱D抗原的个体(如D变异型),需进一步通过增强试验确认。临床中,Rh阴性判定需严格遵循“两次不同试剂、两次不同操作者”的原则,以避免假阴性风险。值得注意的是,新生儿因抗原发育不完全或母体抗体干扰,Rh检测需推迟至出生后3个月进行。

临床意义与风险管理

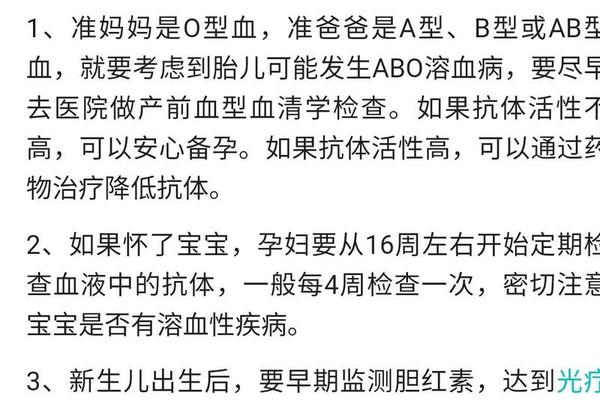

在输血医学中,A型阴性个体仅能接受A-或O-血液,若误输Rh阳性血,抗D抗体的产生可能导致急性溶血反应,表现为血红蛋白尿、肾功能衰竭甚至休克。对于育龄女性,Rh阴性血型需特别关注妊娠风险。若胎儿遗传自父亲的Rh阳性基因,母体可能通过胎盘接触胎儿红细胞而产生抗D抗体,导致后续妊娠的新生儿溶血病(HDN)。Rh阴性孕妇需在孕28周及分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,阻断抗体形成。

稀有血型库的建立是保障A型阴性患者用血安全的关键。中国通过“熊猫血联盟”等机制实现跨区域血液调配,同时鼓励Rh阴性人群定期献血并冷冻自体血,以应对紧急需求。基因检测技术的普及使早期识别Rh阴性个体成为可能,例如通过孕妇产前血型筛查,可提前制定干预方案。

社会认知与未来展望

公众对Rh血型的认知仍存在误区。例如,部分人误认为AB型是“万能受血者”,但Rh阴性患者若接受Rh阳性AB型血仍可能发生溶血。科普教育需强调“同型输注”原则,并推广血型卡随身携带的习惯,以便急救时快速匹配。

未来研究方向可聚焦于两领域:一是开发通用型人工血液,通过酶修饰去除红细胞表面抗原,突破血型限制;二是利用基因编辑技术(如CRISPR)改造Rh阴性个体的D抗原表达,从根本上解决血源短缺问题。建立全球联动的稀有血型数据库,结合区块链技术实现实时信息共享,将进一步提升应急供血效率。

总结

A型阴性血型的判定依赖于ABO与Rh两大系统的精准检测,其临床意义贯穿输血安全、妊娠管理及遗传咨询。随着分子生物学技术的进步,血型鉴定从表型深入基因层面,为个体化医疗提供支撑。稀有血型的社会化保障仍需多方协作,包括完善血库网络、加强公众教育以及推动技术创新。未来,跨学科合作将助力突破血型限制,最终实现“零风险输血”的愿景。