血型a的鉴定(A型血怎么分A+A-)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 15:06:02

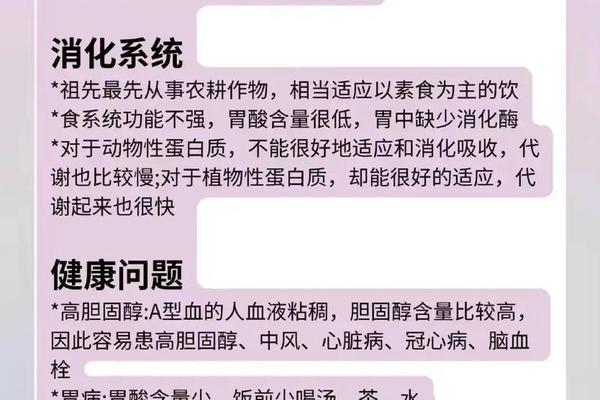

人类血型系统是医学领域最基础且重要的分类体系之一,其中ABO血型系统自1900年被发现以来,始终是输血医学、器官移植和遗传学研究的核心。在ABO系统中,A型血因其抗原表达的多样性和亚型复杂性,成为临床检测中的重点研究对象。据统计,全球约40%的人群为A型血,其中A1亚型占比超过80%,而A2、A3等亚型的存在常导致血型误判风险。这种分型差异不仅影响输血安全,更与疾病易感性、免疫反应等密切相关。例如,A2亚型个体在器官移植中可能因抗原弱表达导致免疫排斥延迟,而A1亚型与某些消化道肿瘤的关联性也引发学界关注。精准区分A型血的亚型及Rh分型(如A+与A-),是现代医学中不可忽视的技术挑战。

A型血的抗原结构与亚型分类

A型血的核心特征在于红细胞表面A抗原的存在。A抗原的合成依赖于H抗原前体,通过α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶的作用,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的β-D-半乳糖末端。这种酶活性在不同亚型中存在显著差异:A1亚型的酶活性强,导致红细胞表面A抗原密度高(约81万-117万个/细胞),而A2亚型的酶活性较弱,抗原密度仅为A1的20%-25%。这种差异源于ABO基因的突变,例如A2亚型通常与核苷酸缺失(如261delG)相关,导致糖基转移酶结构改变。

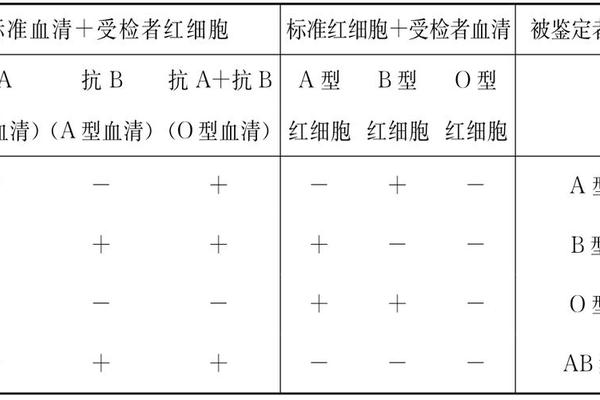

临床鉴定中,抗A1凝集素的应用是关键。通过B型血清中提取的抗A1试剂,可特异性识别A1抗原:若红细胞与抗A1发生凝集则为A1亚型,否则为A2。值得注意的是,约1%-2%的A2个体可能携带抗A1抗体,在输血时需特别注意交叉配型。罕见的Ax、Ael等亚型因抗原极弱,常需分子检测辅助诊断,例如PCR扩增ABO基因外显子区域以确认突变位点。

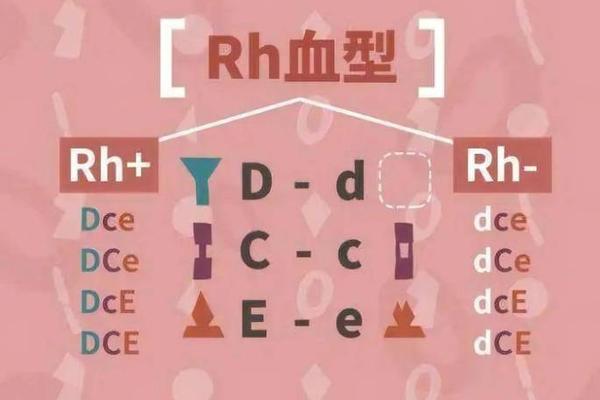

Rh分型对A型血临床管理的双重影响

在Rh血型系统中,D抗原的存在与否将A型血进一步分为A+(Rh阳性)与A-(Rh阴性)。D抗原由RHD基因编码,其表达缺失通常由基因删除或启动子区突变引起。据统计,亚洲人群中A-占比不足0.5%,而欧美人群中可达15%。这种分型差异直接决定输血策略:A-个体输入A+血液可能诱发抗D抗体,导致后续妊娠或输血时的溶血风险。

Rh分型的检测依赖于抗D血清的凝集反应。传统试管法中,若红细胞与抗D试剂在37℃下凝集则为A+,否则为A-。但需警惕部分D(弱D)和Del型的存在:弱D型抗原表达量仅为正常值的1%-10%,需通过增强凝集法(如酶处理红细胞)或分子分型确认。例如,弱D型15个体因RHD基因第5外显子突变(602C>G),易在常规检测中被误判为A-,导致输血事故。

分子生物学技术的革新应用

随着基因测序技术的普及,ABO和RHD基因的分子分型已成为解决疑难血型的金标准。焦磷酸测序技术可在4小时内完成ABO基因6、7外显子的突变扫描,准确率高达99.99%。例如,对一例疑似A3亚型的患者,Sanger测序发现其ABO基因第7外显子存在1061C>T突变,证实为A3/O02杂合型。

在Rh分型中,多重连接探针扩增(MLPA)技术可同时检测RHD基因的拷贝数变异与关键SNP位点。2019年一项研究显示,MLPA对Del型的检出灵敏度比血清学方法提高30倍,尤其适用于献血者筛查。微流控芯片技术通过集成核酸提取、扩增与检测模块,可在45分钟内完成ABO-Rh联合分型,为急诊输血提供技术保障。

分型差异的临床意义与挑战

A型血亚型与Rh分型的精确鉴定直接影响临床实践。在输血医学中,A2B亚型患者若误输A1B血液,可能引发急性溶血反应,因其血清中约25%存在抗A1抗体。而在妊娠管理中,A-母亲若怀有A+胎儿,需监测抗D效价,必要时注射Rh免疫球蛋白预防新生儿溶血病。

当前的技术瓶颈在于如何平衡检测成本与精度。血清学方法虽快速廉价,但对弱抗原的漏检率仍达5%-10%。而分子检测虽精准,其设备与人力成本限制了基层医院的普及。未来方向可能聚焦于人工智能辅助的图像识别系统:通过深度学习分析凝集模式,可将弱A亚型的判读准确率提升至98%。

A型血的分型复杂性体现了人类血液免疫系统的精妙与多样。从ABO亚型的抗原表位差异到Rh系统的基因多态性,每一次技术突破都在重塑临床输血的安全边界。现有研究表明,整合血清学、分子生物学与信息学的多维检测体系,可将血型误判风险降低至0.01%以下。未来研究需进一步探索血型抗原的表观遗传调控机制,并开发便携式快速分型设备,以普惠资源匮乏地区。唯有持续深化对A型血分型的认知,方能筑牢输血安全的基石,为个体化医疗开辟新路径。