a血型优劣-a血型的人为什么少

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 17:03:01

血型作为人类遗传的重要特征之一,其与健康、疾病乃至社会文化的关联性始终是科学界与公众共同关注的焦点。在ABO血型系统中,A型血常被冠以“贵族血”“完美血型”等标签,但近年研究却揭示了其与胃癌、血栓等疾病风险的矛盾关联。与此关于“A型血人群数量较少”的民间说法也引发了诸多讨论。这种争议背后,既涉及基因遗传的复杂机制,也反映出环境选择与文化认知的深层互动。

健康风险与疾病易感性

从疾病谱系来看,A型血展现出显著的“双面性”。上海交通大学团队对1.8万名志愿者长达20年的追踪研究发现,A型血人群的胃癌风险比其他血型高18%,癌风险增加23%,这与全球多国研究结果一致。其机制可能与A型抗原与幽门螺杆菌的结合能力更强有关,这种细菌正是胃癌的重要诱因。A型血人群的血清中抗-B抗体的免疫特性,可能削弱对某些病原体的防御能力。

A型血并非全然劣势。《循环》杂志的研究表明,A型血人群的静脉血栓风险显著低于AB型,且冠心病发病率较O型血仅增加5%,远低于AB型的23%。这种矛盾现象提示,血型对健康的影响具有器官特异性,可能与不同组织中的抗原表达差异相关。例如,A型抗原在消化道的过度表达可能成为癌症诱因,而在心血管系统中的适度存在反而具有保护作用。

遗传规律与群体分布

“A型血人数较少”的说法实际上存在认知偏差。从全球范围看,A型血在欧美人群中占比约40%,东亚地区约为28%,并非绝对少数。其分布差异与人类迁徙和自然选择密切相关。例如,非洲某些地区A型血频率高达45%,这与疟疾流行环境下A型抗原对疟原虫的抵抗优势有关。而在东亚,A型血频率的降低可能与历史上霍乱等肠道传染病的选择压力相关,O型血因更易获得免疫力而占据优势。

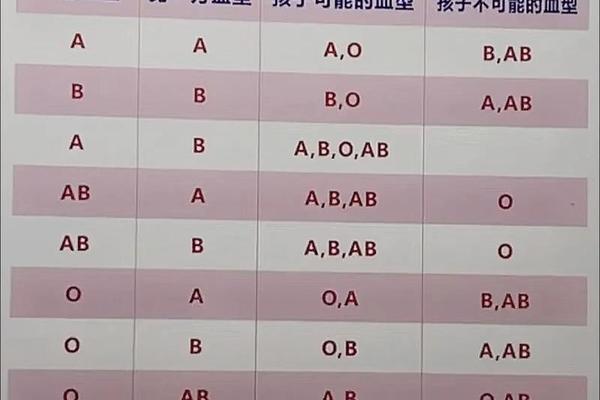

遗传学模型显示,A型血的遗传遵循显性规律。父母若均为AO型,子女有25%概率为OO型(即O型血),这使得A型血在代际传递中存在稀释可能。基因突变率的影响不容忽视:ABO基因座上的突变频率约为10^-5,A型等位基因向O型的突变累积效应,可能导致特定族群中A型血比例缓慢下降。

社会建构与文化认知

社会文化对A型血的认知呈现显著矛盾性。日本学者古川竹二在1927年提出A型血“内向、完美主义”的性格理论,虽被后续研究证伪,却深刻影响了东亚社会的文化认知。中国互联网上广泛传播的“A型贵族论”,将责任感、严谨性等品质归因于血型,本质上是对复杂人格特质的简单化标签。这种认知偏差甚至延伸到职场,部分企业错误地将血型作为招聘筛选标准。

在医学领域,A型血曾因“万能供血者”的误解引发输血事故。现代输血医学证实,虽然O型红细胞可输给任何血型,但A型血浆中的抗-B抗体仍可能引发溶血反应。这种认知进化过程表明,科学界对血型功能的探索始终在与民间传说博弈。当前对A型血“完美性”的过度渲染,实则是将统计学相关性曲解为因果关系的典型例证。

未来研究方向与启示

针对A型血的深入研究需突破三大维度:在分子机制层面,解析A抗原与特定病原体相互作用的分子通路,可能为胃癌等疾病的早期干预提供新靶点;在群体遗传学领域,结合古DNA技术与流行病学模型,可重建血型分布的动态演化过程;社会心理学则应关注血型偏见对教育、就业等领域的潜在影响,建立科学的生物认知框架。

对个体而言,与其纠结血型决定论,不如关注可控风险因素。A型血人群可通过定期胃镜检查、控制幽门螺杆菌感染等措施降低胃癌风险;优化饮食结构、加强运动则能改善心血管健康。医学界亟需开展针对不同血型的个性化预防指南,将基因特征转化为健康管理的有效工具。

血型与健康的关联本质上是基因与环境互作的复杂命题。A型血既非“完美贵族”,也非疾病宿命,其生物学意义需置于特定时空背景下解读。在基因检测技术突飞猛进的今天,我们既要善用血型信息进行疾病预警,更要警惕简单归因的认知陷阱,让生命科学真正服务于人类健康福祉。