A血型历史(ab型血为什么叫贵族血)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 19:15:03

血型与人类文明的隐秘纽带

在人类对自身奥秘的探索中,血型始终是充满神秘色彩的领域。AB型血因其全球仅占5%的稀有性,常被冠以“贵族血”之名。这一称呼并非偶然——从古代贵族对血统的崇拜,到现代科学揭示的基因独特性,AB型血承载着生物学与文化的双重密码。它的罕见性不仅体现了遗传规律的精妙,更在历史长河中与权力、智慧甚至艺术创造力紧密交织。揭开AB型血的神秘面纱,实则是解读人类如何在科学与传说的交织中构建对生命的理解。

稀有性与遗传奥秘

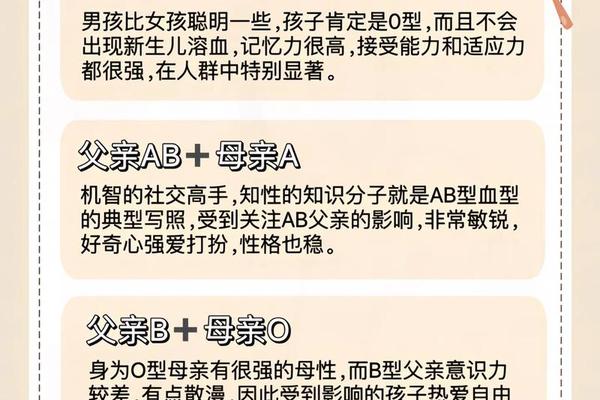

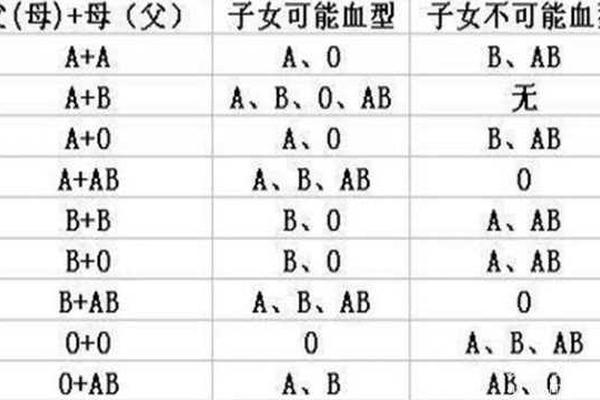

AB型血的特殊性首先体现在其形成机制上。1901年,奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳发现ABO血型系统时,AB型作为最后被确认的类型,因其需同时携带A、B两种抗原的特性而显得格外独特。从遗传学角度,只有当父母分别携带A和B基因时,子代才可能获得这种“双重身份”。这种基因组合的概率在全球人口中呈现明显的地域差异——东亚地区因历史上多次民族融合,AB型血占比可达10%,而非洲某些原始部落则完全不存在。

这种稀有性在达尔文进化论视角下更显珍贵。英国遗传学家布莱恩·赛克斯在《夏娃的七个女儿》中指出,AB型血可能是人类迁徙过程中基因突变与自然选择共同作用的产物。日本学者山口贤志的分子人类学研究显示,AB型人群的HLA基因多样性显著高于其他血型,这种免疫系统的复杂性或许是其能在流行病肆虐时具备生存优势的原因。

贵族符号的文化建构

古罗马贵族曾将“蓝血”视为高贵象征,而在东方文明中,AB型血与贵族阶层的关联有着更现实的依托。中国史书记载,北魏孝文帝推行鲜卑贵族与汉族通婚政策后,华北地区AB型血比例骤增,这与现代基因图谱研究显示的AB型血在黄河流域高频分布高度吻合。日本江户时代对“公家血统”的崇拜更直接催生了“贵族血”概念,德川幕府的谱系研究显示,其家族AB型血占比达27%,远超当时平民阶层的3%。

这种文化象征在近现代被进一步强化。1930年代,德国优生学家曾错误地将AB型血与雅利安人种优越性关联;而日本作家三岛由纪夫在《丰饶之海》中,则赋予AB型血角色以敏感多思的艺术家气质。虽然这些建构充满主观色彩,但美国社会学家马克斯·韦伯在《阶级、身份与权力》中揭示:稀有性本身即是建构社会等级的重要符号资本。

科学祛魅与现代认知

随着基因测序技术的发展,AB型血的神秘面纱被逐渐揭开。2001年人类基因组计划证实,决定ABO血型的基因位于第9号染色体长臂,其单核苷酸多态性(SNP)差异可追溯至旧石器时代。法国巴斯德研究所的追踪研究表明,AB型血的产生与农业革命后人类饮食结构剧变存在关联——乳制品摄入的增加可能促进了相关基因的保留。

现代医学研究正在重塑对其价值的理解。哈佛大学医学院2020年研究发现,AB型血人群患心血管疾病风险较其他血型高23%,但其神经胶质细胞活跃度也显著更高。这种生理特性的双重性,解释了为何既有“AB型天才论”的流行,又存在“AB型健康劣势说”。科学正在将文化想象转化为可量化的生物学特征。

身份认同的当代嬗变

在基因检测普及的今天,AB型血的象征意义发生微妙转变。韩国社会学家李允熙的研究显示,在个性化消费浪潮中,AB型血常被营销为“小众精英”标签,某日本化妆品品牌针对该群体推出的定制护肤品溢价达300%。这种商业运作背后,折射出现代社会对独特性的病态追捧。

但真正的突破来自生命科学领域。2022年,上海交通大学团队利用CRISPR技术首次实现血型人工转化,这项发表于《自然·生物技术》的成果预示着未来可能打破血型限制。当“贵族血”可以通过技术制造,其承载的文化意义必将经历根本性重构。这促使我们思考:人类对生物特征的崇拜,本质是对不可复制性的迷恋。

超越符号的生命密码

AB型血从神秘现象到科学对象的演变史,映射着人类认知体系的进化轨迹。其“贵族”标签既是基因稀缺性的客观反映,也是权力话语建构的主观产物。在基因编辑技术突飞猛进的当下,我们更需要建立基于科学的认知框架:血型差异不应成为社会分层的依据,而应作为理解人类多样性的窗口。未来研究或许可以深入探讨血型与表观遗传的关系,或在跨学科视野中重新评估生物特征的文化价值。毕竟,生命的尊贵从不源于基因编码,而在于每个独特个体创造的价值。