a血型a型标准血清 A型血的血清

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 22:27:02

A型标准血清是血型鉴定中的核心试剂,其制备需遵循严格的生物安全与效价标准。根据临床操作规范,A型标准血清通常从健康A型血供体的血液中提取,通过无菌采集静脉血后,经历37℃凝固、低温冷凝素吸收、离心分离及56℃灭活补体等多道工序。这一过程中,灭活补体的步骤尤为关键,可防止血清中的补体蛋白干扰后续凝集反应,而效价测定则确保血清对抗原的识别灵敏度达到临床要求。

值得注意的是,A型标准血清并非仅含有抗B抗体。研究表明,A型血存在A1和A2亚型差异:A1型血清仅含抗B抗体,而A2型血清可能同时含有抗B和抗A1抗体。这种差异源于A抗原表达强度的不同——A1型红细胞表面同时存在A和A1抗原,而A2型仅有A抗原,且抗原密度仅为A1型的1/4。标准血清的制备需通过交叉试验验证其特异性,避免因亚型差异导致血型误判。

A型血的免疫学特性解析

从免疫学视角看,A型血的核心特征在于红细胞表面携带的A抗原。ABO血型系统通过糖基转移酶调控抗原合成:A型个体体内存在N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原。这种抗原的分子结构具有高度特异性,其末端糖链的微小差异即可引发抗体-抗原结合反应。例如,抗A标准血清中的IgM型抗体可与A抗原的α1-3N-乙酰半乳糖胺结构域特异性结合,形成肉眼可见的凝集现象。

血清学研究发现,A型血个体的血清抗体组成存在动态平衡。健康A型血血清中仅含抗B抗体,但当出现A亚型(如A2型)时,血清可能产生抗A1抗体。这种自身抗体的产生机制与免疫耐受缺失相关,约1%-2%的A2型个体会因接触A1抗原而诱发免疫反应。临床输血中,此类抗体可能引发急性溶血反应,因此对供受体进行亚型匹配成为安全输血的重要环节。

临床输血中的关键作用

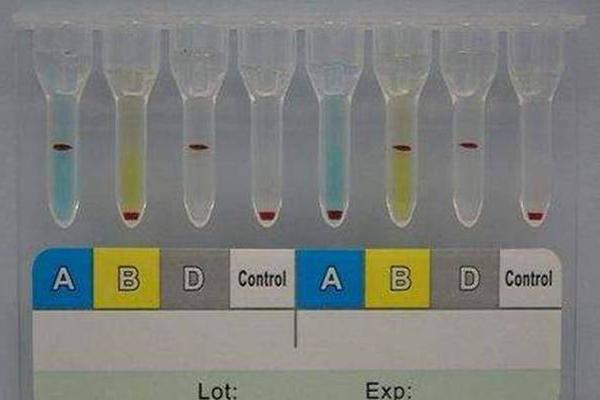

在临床实践中,A型标准血清是ABO血型鉴定的基础工具。通过正定型(红细胞抗原检测)与反定型(血清抗体检测)相结合的方法,可准确判断个体血型。例如,当待检血液与A型标准血清发生凝集时,提示红细胞含有B抗原,由此排除A型和AB型可能。这种双重验证机制显著降低了血型误判率,特别是在处理弱A抗原亚型(如A3、Ax等)时,标准血清的高效价抗体可有效识别微量抗原表达。

亚型误判仍是临床挑战。统计显示,我国汉族人群中A2亚型占比不足1%,但其抗原表达强度弱,易被误判为O型。对此,2019版《临床输血技术规范》建议采用单克隆抗体与血型分子检测联用策略。例如,使用抗H抗体辅助鉴定:A2型红细胞表面残留的H抗原浓度可达A1型的5倍,通过凝集强度差异可区分亚型。这种精细化分型对稀有血型患者的输血安全至关重要。

争议与挑战:万能供血者的再审视

传统观点认为O型血可作为“万能供血者”,但现代研究揭示了这一理论的局限性。A型血清中的抗B抗体虽不攻击O型红细胞,但O型血浆中含有的抗A抗体可能引发受血者红细胞溶解。尤其在大剂量输血时,供体血浆中的抗体浓度超过机体缓冲能力,将导致致命性溶血反应。WHO明确建议仅在极端情况下使用异型输血,且需严格控制血浆去除率。

另一个争议焦点在于亚型检测的标准化。虽然PCR-SSP等分子生物学技术可精准识别ABO基因突变(如c.467C>T、c.803G>C等),但其成本高昂且操作复杂,难以在基层医院普及。对此,2021年《中国医科大学学报》提出建立多级质控体系:采用微柱凝胶法初筛弱抗原,再通过吸收放散试验确认,该方案使亚型检出率提升至98.7%。

未来研究方向与技术突破

随着基因编辑技术的进步,血型抗原的人工调控成为可能。2023年,日本团队利用CRISPR-Cas9敲除HEK293细胞的B基因,成功构建通用型红细胞,该突破为彻底解决血型限制提供了新思路。纳米抗体技术的应用显著提升了检测灵敏度:新型外源凝集素试剂卡采用氧化锆微球作为载体,使弱A抗原的识别阈值降低至传统方法的1/50。

在血清制备领域,生物反应器技术正在革新传统工艺。通过转染CHO细胞表达重组抗A抗体,不仅避免了人源血清的病毒污染风险,还可通过糖基化修饰调控抗体亲和力。这种工程化抗体的批间差异小于5%,远超现行药典标准,预计将在2026年前完成临床转化应用。

A型标准血清作为血型系统的基石,其制备工艺与质量控制直接关系到输血安全。从亚型鉴定的技术革新到万能供血理念的修正,血型研究始终在临床需求与科学认知的互动中演进。未来,随着分子诊断与合成生物学的发展,血型兼容性难题有望被彻底破解。建议加强血型数据库建设,推动快速检测技术的基层普及,同时开展跨学科合作,探索红细胞体外再生等前沿领域,最终实现精准输血从理论到实践的全面跨越。