血型o测成a 血型亲子鉴定对照表

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 03:20:01

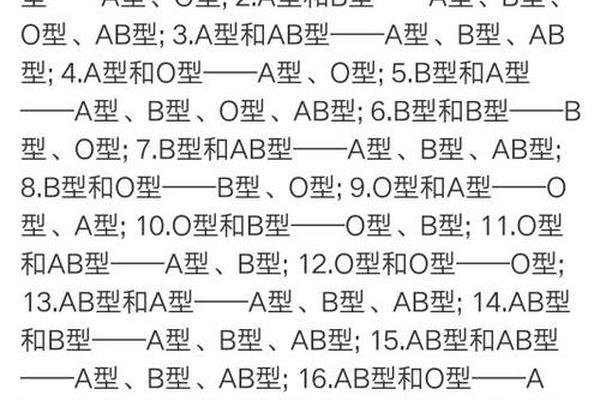

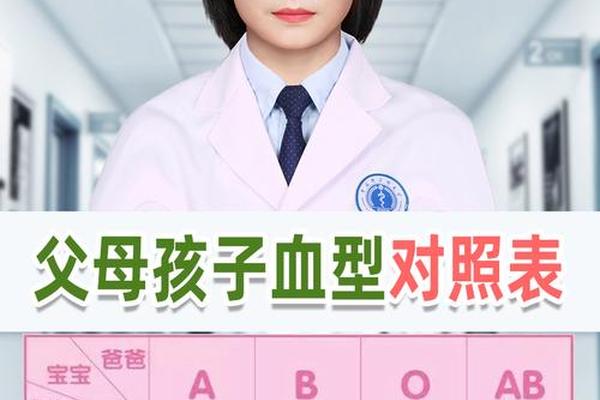

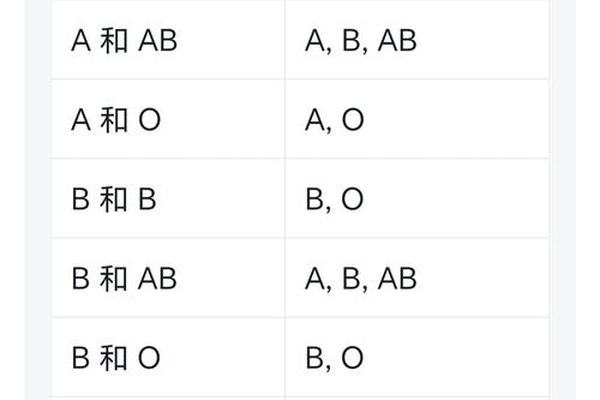

ABO血型系统是人类最早发现且最为重要的血型分类方式,其遗传规律基于A、B、O三种等位基因的显隐性关系。O型血的基因型为隐性纯合子(ii),表现为红细胞表面无A或B抗原,但携带H抗原。根据遗传学定律,若父母双方均为O型血(ii×ii),子女必然为O型;若父母中一方为O型,另一方为A型或B型,则需结合显隐性关系分析。例如,A型血父母可能携带AO或AA基因型,B型同理。

值得注意的是,O型血的遗传具有“单向排除”特性。例如,O型血与AB型血的结合,理论上子女不可能为O型,而只能是A型或B型。这种规律成为亲子鉴定中初步筛查的重要依据。当O型血被误测为A型时,这种遗传逻辑的破坏将导致亲子关系的误判。例如,若父亲实际为A型(AO基因型),母亲为O型,子女可能为A型或O型;但若母亲血型被错误检测为A型(实际为O型),则可能错误排除亲生关系。

二、血型检测误差的成因与科学争议

血型检测误差可能由技术操作、病理状态或基因突变引起。在常规检测中,血清学方法依赖抗原-抗体反应,若试剂失效或操作不规范,可能将O型误判为A型。例如,O型血因缺乏A/B抗原,其红细胞与抗A试剂无反应,但若检测中交叉污染或样本混淆,可能误读为弱A型。

更复杂的情况是病理或遗传变异导致的抗原表达异常。例如,白血病患者的造血功能异常可能使A抗原表达减弱,导致A型被误判为O型;反之,某些细菌感染可能诱导O型血产生类A抗原,造成假阳性。罕见的孟买型血型(缺乏H抗原)可能干扰常规检测,因其无法生成A/B抗原,易被误判为O型。这些现象提示,单纯依赖血型对照表进行亲子鉴定存在科学局限性。

三、血型误判对亲子鉴定的现实影响

在司法和家庭领域,血型误判可能引发严重后果。例如,湖南常德曾发生一起纠纷:父亲吴卫国(O型)因女儿娄婷婷(B型)与母亲娄小平(原误测为A型,实际为AB型)的血型组合不符合遗传规律,长达12年质疑亲子关系,最终通过DNA鉴定才得以澄清。此案例暴露出血型对照表的脆弱性——它仅能排除部分不可能的血型组合,却无法直接确认亲子关系。

从法律角度看,我国《亲子鉴定技术规范》明确要求,血型检测需结合DNA分析。例如,O型母亲与AB型父亲所生子女若为B型,虽符合遗传规律(AB×O→A/B),但若母亲实际为O型且检测错误,则可能误判为“非亲生”。血型检测需作为辅助手段,而非决定性证据。

四、血型对照表的科学意义与改进方向

尽管存在局限性,血型对照表在医学和遗传学中仍具重要价值。它能够快速筛选出矛盾的血型组合,例如O型父母与AB型子女的绝对排除。在输血医学中,血型匹配依赖相同原理,若供受体血型误判可能引发致命溶血反应。提升血型检测的准确性是优化对照表应用的基础。

未来研究可从两方面突破:一是开发高灵敏度检测技术,例如分子生物学方法直接分析ABO基因型,避免血清学检测的干扰;二是建立动态数据库,整合罕见血型(如孟买型)和病理状态下的抗原变异数据,为亲子鉴定提供更全面的参考。公众科普也需加强,强调血型鉴定的辅助性,避免因误解引发家庭矛盾。

血型O误测为A的案例,揭示了遗传规律与检测技术间的深层矛盾。ABO血型对照表作为初步筛查工具,虽能排除部分遗传矛盾,但其准确性受限于技术误差和生物学变异。在亲子鉴定中,DNA分析仍是金标准,而血型检测应定位于辅助验证角色。

未来,随着基因编辑和单细胞测序技术的发展,血型检测有望实现更高精度。跨学科合作(如结合表观遗传学)可进一步揭示血型变异的机制。对于公众而言,理解血型鉴定的科学边界,理性看待检测结果,方能避免悲剧的重演。