o血型能给a血型献血(a血型和o血型相配吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 07:47:02

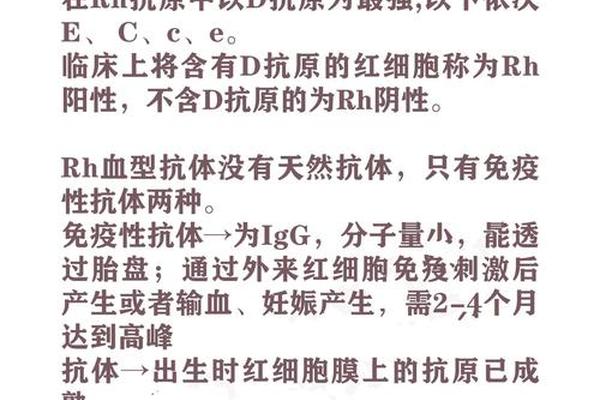

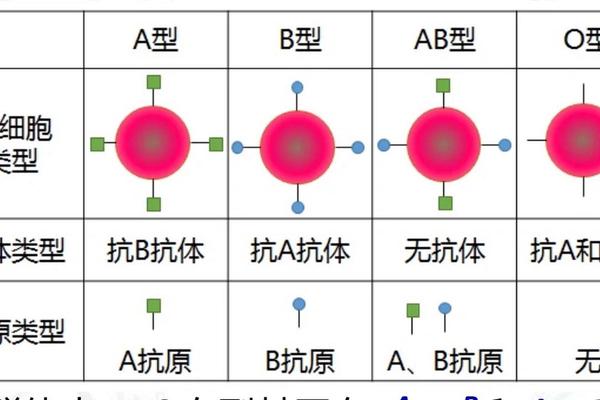

O型血与A型血的输血兼容性问题,本质上是抗原与抗体的生物化学反应。根据ABO血型系统分类,O型血的红细胞表面不含A或B抗原,但其血浆中同时存在抗A和抗B抗体。这意味着当O型全血输入A型患者体内时,红细胞虽不会直接引发凝集反应,但血浆中的抗A抗体会攻击A型患者的红细胞表面抗原,导致溶血风险。

现代输血医学强调,O型血仅在特定条件下可作为“临时替代”。例如,医院通过离心技术分离O型血中的红细胞成分,制备成洗涤红细胞悬液,去除大部分血浆抗体后,方可输注给A型患者。研究表明,这种处理后的O型红细胞在紧急情况下能有效缓解A型患者的缺氧症状,但长期或大量输注仍可能因残留抗体引发免疫反应。输血前必须进行交叉配血试验,确保主次侧均无凝集。

二、临床实践中的风险控制

输血安全的核心在于严格遵循同型优先原则。文献数据显示,未经处理的O型全血输给A型患者后,约5%-10%的案例会出现发热、寒战等轻度输血反应,而严重溶血反应的发生率约为0.1%。例如,某医院曾报告一例A型患者接受O型全血后出现血红蛋白尿,经检测发现系供血者血浆中高浓度抗A抗体所致。

为降低风险,临床操作规范明确要求:在异型输血时,红细胞悬液的输注量需控制在400毫升以内,且需同步监测患者肾功能和血红蛋白水平。输血速度需控制在每分钟2毫升以下,以便抗体稀释。这些措施虽然增加了医疗成本,但显著提高了异型输血的安全性。

三、科学研究的突破方向

近年来,血型转换技术为突破ABO屏障提供了新思路。东南大学吴国球团队发现,来自肠道菌群的酶可特异性去除A抗原,将A型红细胞转化为O型。实验显示,使用FpGalNAcDeAc和FpGalNase融合蛋白处理后的A型血,抗原清除率达99%,且冷冻电镜解析证实其催化机制稳定。类似地,丹麦科学家利用嗜黏蛋白阿克曼菌的酶系统,成功实现血液抗原的广谱清除。

尽管这些技术仍处于实验室阶段,但其潜在价值巨大。哈佛大学临床试验显示,经酶处理的O型红细胞在21例患者体内存活期与同型血无差异,仅5例出现轻微抗体滴度升高。若该技术实现规模化应用,或将彻底改变血库管理模式,使O型血真正成为“通用型”资源。

四、社会认知的误区澄清

公众普遍存在的“O型万能血”观念亟待修正。调查显示,68%的非医学从业者仍认为O型血可安全输给任何血型。这种误解源于二战时期的战场急救经验,当时因血源短缺而临时采用O型全血,但现代研究证实,这种做法会导致23%的受血者产生不规则抗体。

医疗机构需加强科普教育。例如,美国血库协会(AABB)明确将未经处理的O型全血列为“高风险异型输血”,仅在无同型血且生命垂危时使用。我国《临床输血技术规范》也强调,O型血浆输注必须通过抗体效价检测,且需患者签署知情同意书。通过案例教学,如马来西亚某青年误将O型血认知为B型导致捐血事故,可直观揭示血型知识的必要性。

O型血对A型患者的有限兼容性,体现了生物医学的精密性与复杂性。当前,酶工程技术的突破为血液资源优化带来曙光,但距离临床普及仍需攻克成本控制、酶稳定性等难题。建议未来研究聚焦于三方面:开发更高效的血型转换酶制剂、建立异型输血风险评估模型、推进公众血型科普教育。唯有科学认知与技术创新并重,才能在保障输血安全的最大化血液资源的救治价值。