a血型和a抗原结合_a型血有a抗原

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 04:57:02

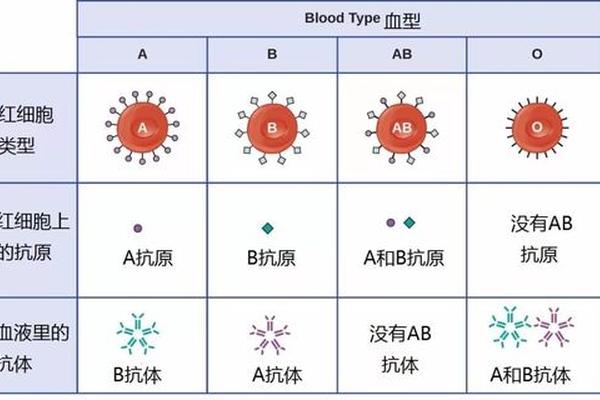

A型血的本质特征在于红细胞表面表达的A抗原。这种抗原是由遗传基因控制的糖基化修饰产物,其分子基础是H抗原末端通过N-乙酰氨基半乳糖转移酶的作用添加N-乙酰半乳糖胺形成的特异性糖链结构。从分子层面来看,A抗原的合成需要FUT1和FUT2基因共同编码的H抗原作为前体物质,这一过程涉及复杂的酶促反应网络。

抗原的生物学功能不仅体现在血型分型中,更与免疫识别密切相关。A型个体的血清中天然存在抗B抗体,这种抗体属于IgM类型,能在生理盐水中直接引起B型红细胞的凝集。这种抗原-抗体的互补关系构成了ABO血型系统的基础逻辑,也成为输血匹配的核心依据。值得注意的是,A抗原的表达强度存在显著差异,例如A1型红细胞的抗原密度是A2型的3-5倍,这种差异直接影响血型检测的灵敏度。

二、亚型多样性与临床挑战

A型血并非单一类型,而是包含A1、A2、A3等十余种亚型的复杂系统。A1与A2亚型占所有A型血的99.9%,但两者的抗原表达存在本质差异:A1型红细胞同时携带A和A1抗原,而A2型仅有A抗原。这种差异源于糖基转移酶活性的不同,A1转移酶能够催化形成3型A抗原结构,而A2转移酶缺乏这种能力,导致A2型细胞表面残留更多H抗原。

临床实践中,A亚型的鉴别至关重要。约0.1%-2%的A2型个体血清中含有抗A1抗体,可能导致交叉配血不合。更棘手的是Ax、Aend等弱亚型,其抗原表达量仅为正常A型的1%,在常规血型检测中极易误判为O型。2019年上海某医院曾报告一例Ax型患者因血型误检导致输血事故,凸显亚型鉴定的临床价值。

三、疾病易感性的双重角色

流行病学研究揭示A型血与特定疾病存在显著相关性。全球多中心研究显示,A型血人群的胃癌发病率较其他血型高18%-34%,这种关联在亚洲人群中尤为明显。机制研究指出,A抗原与幽门螺杆菌表面脂多糖存在分子模拟现象,可能削弱免疫清除能力。但矛盾的是,A型血个体的肝癌风险反而降低26%,提示抗原-病原体相互作用的复杂性。

在感染性疾病领域,A型血展现双重特性。新冠病毒S蛋白与血管紧张素转换酶2(ACE2)的结合可被抗A抗体抑制,这解释了A型血感染风险增加45%的流行病学数据。但针对轮状病毒的研究却显示,A型血个体因Lewis抗原优势表达而获得保护作用。这种"矛与盾"的并存凸显血型系统的进化权衡。

四、技术革新与医学应用

血型转换技术的突破为A型血的临床应用开辟新路径。2019年加拿大团队发现肠道微生物来源的糖苷酶,能在30分钟内将A型红细胞表面抗原转化为O型,转化效率达98%。这种酶通过特异性切割N-乙酰半乳糖胺基团,使A抗原恢复为H抗原结构,其作用机制类似于"分子剪刀"。虽然该技术尚未进入临床,但已在小动物模型中验证安全性,有望缓解O型血紧缺问题。

在精准医疗时代,A抗原检测技术向分子层面深化。新一代基因分型试剂盒可同时检测ABO基因的6个关键位点,将亚型误判率从传统血清学的0.3%降至0.01%。上海瑞金医院建立的ABO基因数据库显示,中国人群存在17种罕见A亚型等位基因,为个体化输血提供分子基础。

A型血与A抗原的研究跨越了从分子结构到临床实践的多个维度。其抗原多样性既是生命进化的智慧结晶,也给现代医学带来挑战。随着单细胞测序技术的发展,未来可能揭示A抗原表达的时空动态规律;合成生物学手段或将实现体外定向改造血型抗原。建议加强三方面研究:建立中国人群A亚型分子特征图谱,开发快速床边检测技术,探索血型-疾病关联的干预策略。A抗原的研究历程证明,微观分子机制与宏观医学应用之间,永远存在着值得探索的未知领域。