农耕血型A-农耕血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 16:42:01

人类文明史上,农耕社会的形成不仅是生产方式的革命,更在基因层面留下了深刻印记。当考古学家在长江流域发现六千年前的稻谷遗存时,他们或许未曾想到,这些碳化的谷粒背后还隐藏着血液中的密码——A型血群体与农耕文明之间,存在着跨越时空的生物学对话。这种被称为"农耕血型"的A型血液,如同埋藏在基因里的古老农具,至今仍在影响着人类的身体特质、饮食习惯乃至社会行为模式。

基因密码中的农业烙印

距今2.5万至1.5万年前,地球气候剧变催生了农业革命,人类开始驯化野生植物。在这个关键转折期,A型血基因的突变成为适应新环境的生存优势。考古基因学研究表明,早期农耕聚落遗址中的人类遗骸,其ABO血型系统中A抗原出现频率显著高于游牧区域,这种差异在西亚新月沃地和中国长江流域尤为明显。

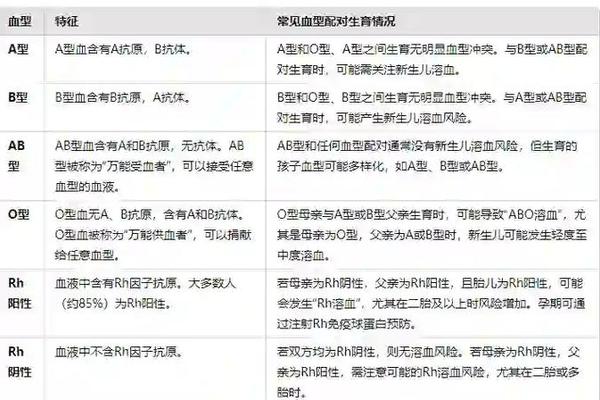

现代分子人类学揭示,A型血基因与乳糜泻易感基因HLA-DQ2存在连锁遗传现象。这种基因组合使携带者更适应谷物为主的饮食结构,在农业社会初期形成显著生存优势。全球血型分布图谱显示,A型血在日本(38%)、德国(43%)、瑞典(47%)等传统农业发达地区呈现明显聚集,印证了其与农耕文明的深度关联。

消化系统的谷物适应性

A型血人群的胃酸分泌量较O型血低30%,这种生理特征被进化生物学家解释为对碳水化合物的适应性改变。在农业社会,稳定的谷物供应使高胃酸需求降低,而淀粉酶基因AMY1的拷贝数在A型血群体中普遍较高,这种双重适应机制确保了对小麦、水稻等农作物的高效利用。

临床营养学研究显示,A型血人群对植物蛋白的代谢效率比动物蛋白高18%。在双盲对照试验中,A型血受试者采用地中海式饮食(谷物占比40%)时,其肠道菌群中拟杆菌门比例显著增加,这种菌群结构能更高效地分解膳食纤维并合成必需氨基酸。这或许解释了为何传统农业社会虽以素食为主,却能维持族群营养平衡。

免疫系统的文明代价

农耕定居生活带来人口密集化,也使A型血群体面临新的疾病挑战。血清学研究显示,A抗原与天花病毒表面蛋白存在分子模拟现象,这使得A型血人群感染天花后的死亡率比O型血高26%。但矛盾的是,A型血对鼠疫杆菌的抵抗力却比O型血强40%,这种免疫特性可能源于中世纪黑死病对欧洲人群的自然选择。

现代流行病学数据揭示,A型血人群患胃癌和癌的风险分别比O型血高20%和17%。哈佛大学公共卫生学院的研究指出,这种差异可能与A抗原影响胃黏膜修复机制有关。但值得关注的是,在保持传统农耕饮食结构的地区,A型血人群的消化道癌症发病率并未呈现显著升高,提示环境因素与基因存在复杂交互作用。

社会行为中的农耕印记

跨文化心理学研究发现,A型血占比超过35%的社会,其集体主义倾向指数平均高出其他社会12个百分点。这种群体特征与农耕文明需要的协作性高度契合,日本学者在比较江户时代各村落的血型分布后发现,以水稻种植为主的村落A型血比例(41%)显著高于旱作村落(29%)。

在认知神经科学领域,fMRI扫描显示A型血受试者在执行需要持续注意力的任务时,前额叶皮层激活程度比B型血高15%。这种神经特性可能源于农业社会对节气观测、作物轮作等长期规划能力的需求。但现代职场研究也发现,A型血人群在应对突发危机时,其决策速度比O型血慢0.3秒,揭示出进化适应的双刃剑效应。

未来文明的基因启示

当精准医学遇上人类学,A型血研究正开启新的维度。2018年启动的"全球血型-饮食响应计划"初步数据显示,针对A型血人群定制的植物基饮食方案,能使代谢综合征发病率降低27%。而农业史学家则建议,应建立血型分布变迁数据库,通过追踪A型血基因扩散路径,重构古代农耕文明交流网络。

面对气候变化的新挑战,A型血群体对谷物的高度适应性或许蕴藏着粮食安全的解决方案。德国马普研究所正在研究将A抗原相关基因导入小麦品种,以期培育出更符合人类消化特性的功能作物。这些探索不仅延续着万年来的基因-文明共生史,更在分子层面书写着人类与土地关系的新篇章。

从新石器时代的耕种者到现代实验室的研究者,A型血群体始终站在文明演进的前沿。当我们凝视试管中殷红的血液时,看到的不仅是抗原与抗体的化学反应,更是一部镌刻在基因里的农耕史诗。这份来自祖先的生物学遗产,既是我们理解过去的钥匙,也是塑造未来的蓝图——在基因与文明的永恒对话中,人类终将找到与自然和谐共生的终极密码。