抗a抗b血型怎么看-血清中有抗A和抗B是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 19:32:02

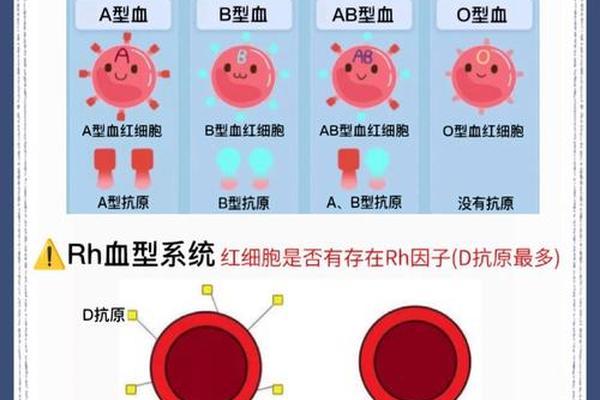

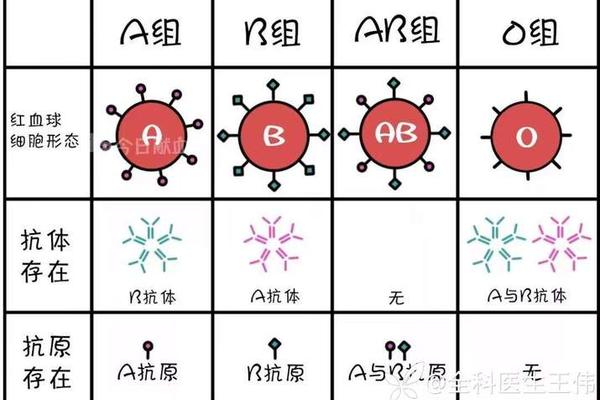

在人类血液的复杂系统中,ABO血型分类始终是医学检验的核心课题。当血清中同时存在抗A和抗B抗体时,这种独特的免疫学特征直接指向了O型血的生物学本质——红细胞表面缺乏A、B抗原,却天然携带针对二者的抗体。这种看似矛盾的现象,实则是进化赋予的免疫防御机制,它不仅决定着输血治疗的成败,更与器官移植、母婴血型不合等临床场景密切相关。通过抗A/抗B试剂的血清学检测,医学工作者得以精准解码血液密码,为生命筑起安全防线。

ABO血型系统的生物学本质

ABO血型系统的奥秘源自红细胞膜表面的糖基化修饰差异。A型个体通过N-乙酰半乳糖胺转移酶在H抗原基础上形成A抗原,B型个体则通过半乳糖转移酶形成B抗原。当这两种酶同时缺失时,红细胞仅保留原始的H抗原结构,即形成O型血特征。这种抗原表达的生物学基础,解释了为何O型血清中会天然存在抗A和抗B抗体——机体将自身缺失的抗原识别为异种物质,通过B淋巴细胞产生特异性IgM类抗体。

从免疫学视角观察,抗A/抗B抗体属于"天然抗体"范畴。胎儿期接触环境中的类A/B抗原物质(如肠道菌群)会诱导抗体生成,这种免疫记忆在出生后6个月达到稳定水平。研究显示,O型个体血清中抗A抗体效价通常为1:64-1:256,抗B抗体则为1:32-1:128,这种效价差异与环境中抗原暴露频率相关。值得注意的是,约5%的O型人群存在IgG类抗A/B抗体,这类抗体能穿透胎盘屏障,成为新生儿溶血病的重要诱因。

血清学检测的技术路径

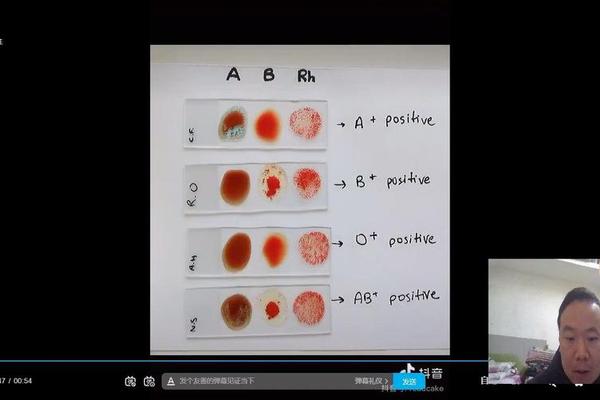

经典的玻片法通过抗原-抗体可见凝集反应实现血型判定。将10%红细胞悬液与抗A/抗B试剂按1:1比例混合,在室温下轻摇玻片,2分钟内即可观察到蓝色(抗A)或黄色(抗B)试剂中的颗粒凝集现象。这种方法操作简便,但易受冷凝集素干扰,对亚型检测灵敏度不足。相较而言,试管法通过离心加速抗原抗体结合,1000r/min离心1分钟后观察结果,能检测到更微弱的凝集反应。临床数据显示,试管法对Ax亚型的检出率比玻片法提高37%,特别适用于自身免疫性疾病患者的血型鉴定。

现代分子诊断技术正在革新传统血清学方法。基因测序可通过检测ABO基因第6、7外显子的单核苷酸多态性,精准识别cisAB、B(A)等罕见血型。2024年《PNAS》刊发的研究显示,基于单细胞测序的B细胞受体分析技术,能在接种流感疫苗7天后,从外周血中检测到抗原特异性B细胞克隆扩增,这为动态监测抗体应答提供了新思路。

临床实践中的复杂挑战

当O型孕妇孕育A/B型胎儿时,母体IgG抗A/B抗体可通过胎盘引发新生儿溶血。珠海市人民医院对4000例孕妇的追踪显示,抗体效价≥1:64者中44.2%发生新生儿溶血,其中效价≥1:256者发生重度黄疸的概率增加5倍。通过微柱凝胶法动态监测抗体效价,结合孕期免疫球蛋白干预,可使严重溶血发生率降低68%。

输血治疗中的"万能供血者"概念需要审慎看待。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但血浆中的抗A/B抗体可能引发受血者溶血反应。研究表明,当O型全血输注给非O型患者时,血浆抗体稀释度需达到1:200以上才能保证安全。这解释了为何现代输血医学严格推行成分输血,通过红细胞洗涤技术去除血浆抗体,将输血反应率从0.5%降至0.08%。

技术创新的未来方向

人工智能辅助的血型判读系统已在多家三甲医院试点。通过卷积神经网络分析凝集图像,系统对弱凝集的识别准确率达99.3%,较人工判读提升21%。2024年开发的量子点标记技术,利用CdSe/ZnS核壳结构纳米颗粒标记抗体,使检测灵敏度达到单细胞水平,可识别仅表达20个A抗原分子的红细胞。

在血型检测标准化方面,中国疾控中心建立的《血型检测SOP体系》将操作误差控制在2%以内。通过引入区块链技术,从试剂生产到临床检测的全流程数据实时上链,确保检测结果的可追溯性。该体系在2024年京津冀地区质评中,使实验室间结果一致性从89%提升至98%。

生命的红色密码在抗A/抗B试剂的化学显色中徐徐展开。从玻片法的直观观察到量子点标记的分子成像,血型检测技术正经历着从宏观到微观的认知革命。在可预见的未来,随着单细胞测序和人工智能的深度融合,血型鉴定将突破血清学局限,实现从表型到基因型的跨越式发展。这不仅为精准医疗奠定基础,更将重新定义人类对免疫系统的理解边界。